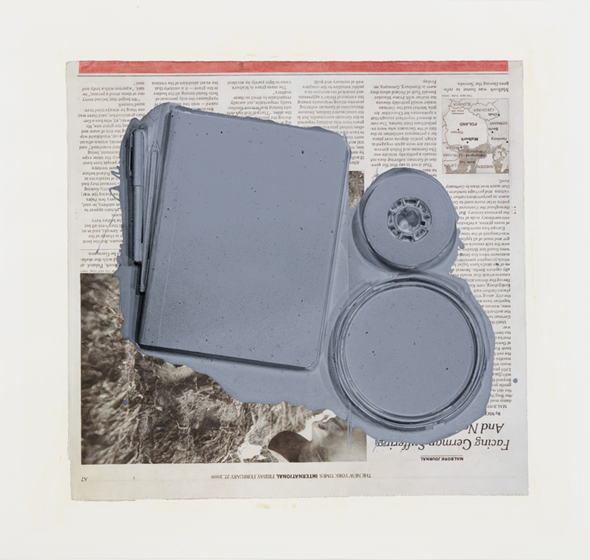

Tinte und Lack auf Papier

PAUL SIETSEMA wird für mindestens die nächsten zwei Generationen der »Künstler der Generation« sein, hörten wir jemanden sagen. »Sietsema – das bestgehütete Geheimnis des letzten Jahrzehnts«, jemanden anderen. Ob etwas davon stimmt, wird sich noch zeigen. Bis dahin versucht sich Jonas Žakaitis den Arbeiten und Gedanken dieses enigmatischen amerikanischen Künstlers zu nähern.

Ich traf ihn nur ein einziges Mal, vor etwa 30 Jahren. Es war in einem Sommer in Litauen, wo wir alle an dieser großen Konferenz für Geisteswissenschaften in einem kleinen Ferienort an einem See teilnahmen. Wir, das heißt junge Akademiker Mitte zwanzig. Philosophiestudenten, Kunstkritiker, Anthropologen, erfolgversprechende Theaterregisseure vor der Aufführung ihrer ersten Bühnenstücke, eine Gruppe rebellischer Dichter – im Großen und Ganzen ein ungenießbares Gebräu aus Sarkasmus, postkolonialer Theorie, Hoffnung, Egomanie und unkontrollierten Erektionen langer Zitate aus Heideggers »Sein und Zeit«. Wir haben alle sehr viel getrunken, den billigsten Wein und Bier, fette Kartoffelpuffer gegessen, kaum geschlafen, und im Minimum fünf Worte pro Sekunde zu jedem beliebigen Thema ausgespuckt: William Carlos Williams vs. Ezra Pound, Heidegger und die Anfänge der Philosophie, das semiotische Viereck, Carl Schmitt, Le Vide. Eine pulsierende Wall of Sound, reine potenzielle Energie.

Wir kannten alle ein paar Details seiner Biografie, aber nichts davon war gewiss. Offenbar war er ein alter litauischer Emigrant, der als Jugendlicher vor dem Krieg in die USA gegangen war, in Japan kämpfte, einen amerikanischen Pass bekam, in Chicago Philosophie studierte, danach in Freiburg, dann zwei Jahre lang eine Serie von Artikeln zur Phänomenologie veröffentlichte, die sogar die deutsche akademische Welt glauben ließ, dass Husserl reinkarniert war, bevor er dann plötzlich alles hinwarf, zurück in die Staaten ging und 40 Jahre an einer winzigen Provinzuniversität unterrichtete, ohne jemals wieder ein einziges Wort zu publizieren. Als er aus irgendeinem Grund auf dieser Konferenz auftauchte, ein sehr alter Mann, der kaum ein Wort Litauisch sprach, konnten wir natürlich alle ganz deutlich einen blauen Heiligenschein um den kahlen Kopf dieses mysteriösen Genies leuchten sehen. Er sah aus wie Nabokovs Wachsdouble mit einem eingefrorenen Lächeln, verschwommenen Augen hinter dicken Brillen mit breitem Rand, Beinen und Armen in senilen stakkatohaften Bewegungen, aber gleichzeitig irgendwie sehr leicht.

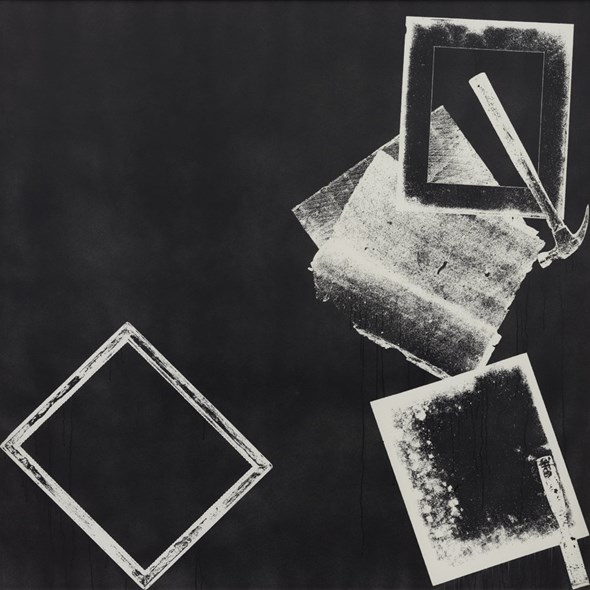

Tinte auf Papier

Ich erinnere mich an eine Nacht in dem engen Gang eines Hotels. Wir alle saßen auf dem Boden in einem Feld von Flaschen und Zigarettenkippen und tranken, als er irgendwann einmal zu uns kam. Es war sehr spät, aber der alte Mann fand offensichtlich Spaß daran, mit uns den billigen Wein zu trinken und den unendlichen, sich überlagernden Monologen zu folgen. Niemand hatte den Mut, direkt mit ihm zu sprechen, aber alle kämpften ganz offensichtlich um seine Aufmerksamkeit, als ob man auf ein Urteil warten würde. Am Ende passierte gar nichts. Immer, wenn man an etwas denkt, sagte er, immer wenn man an etwas denkt – das ist das Einzige, was er in dieser Nacht sagte – ist man schon außerhalb dieser Sache. Und wenn man einen Gedanken denkt, ist man schon außerhalb dieses Gedankens.

Etwa zwanzig Jahre später besuchte ich seine verwitwete Frau im südlichen Ohio. Ich war wieder auf dem Weg zu einer Konferenz, eine größere dieses Mal, reifer und ernster, aber auch ohne Hoffnung und langweilig (die Konferenz). Die alte Dame lebte immer noch alleine in ihrem gemeinsamen Haus, ein rotes Backsteingebäude mit drei gleichschenkeligen, weißen Dreiecken als Dächer – eines auf der Garage, eines über dem Eingang und eines über dem Haus selbst. Wie kümmern sie sich um all diese Räume, fragte ich sie. Tue ich nicht, antwortete sie, ich kann die Treppen nicht mehr hinaufgehen, ich halte mich nur hier in der Küche und im Wohnzimmer auf. Amy kommt zwei Mal die Woche, um zu putzen, sie ist eine nette junge Frau, die drei Blöcke weiter wohnt. Und das Arbeitszimmer ihres Mannes, war es im oberen Stock? Ja, das kleine Zimmer auf der rechten Seite, aber ich glaube, ich war nie mehr oben, seitdem er gestorben ist. Seine Bibliothek und seine Manuskripte sind noch hier, fragte ich. Nein, er hatte nie Bücher, sagte sie. Ich konnte es nicht glauben. Wirklich, kein einziges Buch? Sie nickte.

Ich saß mindestens eine Stunde in diesem Zimmer und driftete weg. Es war leer. Keine Bilder, keine Unterlagen, keine Kleider, nichts. Ich überprüfte, ohne ein Geräusch zu machen, alle Schubladen des Schreibtisches, öffnete den Kasten, schaute unter die Couch, es war alles leer. Er hatte nichts. Er saß nur hier und dachte nach. Dieser leere Raum war das Einzige, was von seinen Gedanken blieb. Etwas machte klick in meinem Kopf.

Was, wenn er die Welt geschluckt hatte und sie genau so, wie sie war, wieder ausspuckte? Was, wenn jeder einzelne Materiepartikel jetzt seine Idee ist? Ein Gedanke, der so allgemein ist, dass er mit der Welt, wie sie ist, zusammenfällt. Ein wilder Gedanke, in dem alles ohne eine Abfolge oder Hierarchie koexistiert. Und außerhalb dieses Gedankens zu sein?

Staub und Lack auf Papier

(Manchmal bin ich mir nicht einmal sicher, welche Erinnerung zuerst kommt – der bebrillte Geist des Philosophen oder Sietsemas Denkstrukturen. Sie scheinen ein perfektes Palindrom zu bilden.)

1) Jede materielle Struktur und jede mentale Struktur ist vollständig austauschbar. Das ist das erste und wichtigste Prinzip von Sietsemas Denken. Es ist wesentlich, diese Aussage nicht auf irgendeinen übersteigerten Materialismus oder Idealismus zu reduzieren. Es gibt Ideen, und es gibt Dinge – die Grenze zwischen beiden ist völlig fließend. Ein materielles Objekt kann leicht zu einem realen Gedanken werden, genauso wie eine Idee Materie verändern und strukturieren kann. Diese Austauschbarkeit hat viele Ausprägungen, aber nehmen wir ein Beispiel: die Metapher. Wenn wir Metaphern als tatsächliche Übertragung (nicht als sprachliche Ausschmückung) verstehen, wird etwa deutlich, dass sich jedes architektonische Element eines Hauses (Boden, Decke, Tür oder Fenster) zu einem Bündel von bildlichen, erzählerischen und moralischen Vorstellungen (Schulden-Decke, Säulen der Gesellschaft) entwickelt hat, die die Wahrnehmung formen. Oder, um ein wirkungsvolleres historisches Beispiel zu nennen: Es gibt einen metaphorischen Bogen von Harveys Entdeckung des kardiovaskulären Systems im frühen 17. Jahrhundert zur Entwicklung des Modells vom geschlossenen Kreislauf, zur Transformation westeuropäischer Städte in ausgedehnte Netze zusammenwachsender Straßen. Das führt uns zu Sietsemas zweitem Prinzip:

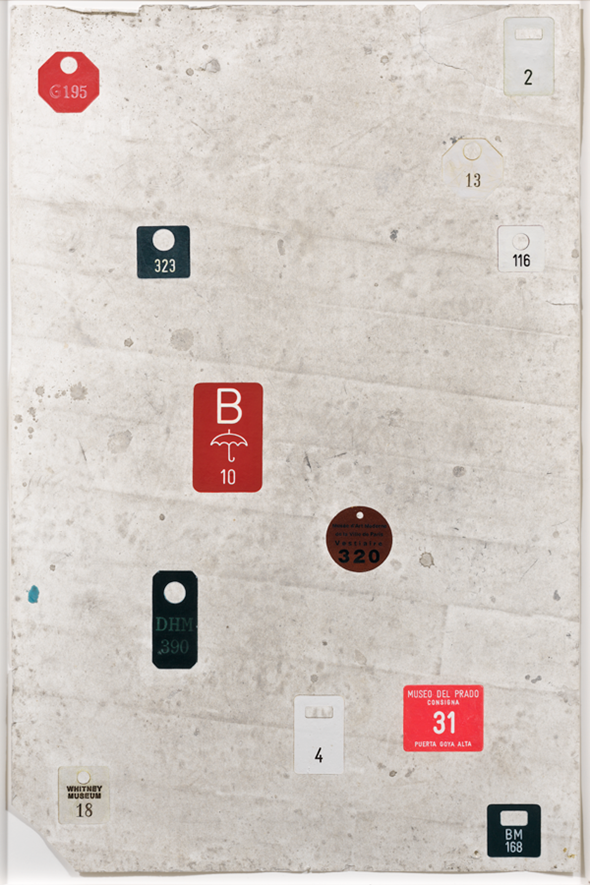

2) Gleichheit. Alle Dinge und Ideen mögen sich im Grad ihrer Intensität und Relevanz unterscheiden, aber es gibt keine ihnen zugrundeliegende Hierarchie. Zum Beispiel Zahlen. Alle Dinge können quantifiziert werden, und in diesem Sinn wird die Arithmetik zur allgemeinen Struktur der Wirklichkeit, die die Gesamtheit der Dinge ordnet. Andererseits ist die Arithmetik eine eigene Disziplin mit einem begrenzten Set an Voraussetzungen und einer ganz bestimmten Geschichte: Sie kann vergegenständlicht und zu einem Gebiet wie Kultur oder Politik reduziert werden. Generell kann jedes einzelne Ding beides sein, eine allgemeine Regel, ein Prinzip, das die Wirklichkeit strukturiert, und eine eigene Entität. Das gilt nicht nur für Begriffe, sondern auch für materielle Dinge: Ein handgefertigtes Stück Seil ist in Wirklichkeit ein Konzentrat, das eine bestimmte Ökonomie, soziale Schichtung, Topographie oder Imagination verkörpert. Das bringt uns zum nächsten Punkt unter dem Banner einer zeitlosen Frage: Was ist ein Objekt?

3) Ein Objekt ist die Gesamtheit aller Register, die es ansammelt und verkörpert. Also ein Schiff ist zum Beispiel: ein System von wirtschaftlichem Austausch, eine Idee von Distanz, eine Partitur, ein erzählerisches Mittel, eine Seuche, eine Art, Bilder zu erzeugen, Levitation, Optik, Andersheit, Innovation, ein Sturm, ein Gefühl, eine Weise oder ein Gewicht zu messen. Diese Liste kann auch so verdichtet werden: Ein Schiff befindet sich nicht innerhalb des Wirtschaftssystems, sondern ist eine Verkörperung davon; ein Schiff gehört nicht zu einer Geschichte, sondern ist die eigentliche Architektur der Geschichte. Ja, hier wird Sietsemas Denken etwas kompliziert. Noch komplizierter, da das extrem Komplizierte mit dem extrem Einfachen zusammenhängt: Ein Schiff ist bloß ein Ding, das existiert und gleichzeitig ein unendlich komplexes Wesen, das aus jedem Kontext, jeder Perspektive, jedem Bild oder jeglicher Zeit hinausrutscht.

Was uns wieder zum leeren Raum zurückbringt.

16mm Film, ohne Ton, ca. 25 Min.

Installationsansicht Cubitt Gallery, London 2010

Ich habe nur einmal mit Sietsema gesprochen.

Es war in Amsterdam vor einigen Monaten. Ich hatte von Sietsemas obsessiven Recherchen zu seinen Filmprojekten gehört (angeblich verarbeitete er zum Beispiel alle nur erhältlichen anthropologischen Daten über die Stämme des Südpazifik und verbrachte Jahre damit, in seinem Atelier Netze zu weben und Gefäße zu formen, nur um sie zu filmen und dann wieder zu zerstören) und fühlte mich leicht unwohl, während ich in einer Bar mit einem Glas Bier in der Hand auf ihn wartete. Ich war mir sicher, dass ich ihn sofort erkennen würde, wenn er zur Tür herein kommt, einfach aufgrund seiner phrenologischen Überlegenheit.

Natürlich passierte das nicht. Paul kam herein als entspannter, durchschnittlicher Typ, ein wenig wie Robert Smithson, der in »East Coast West Coast« (1969) den Archetypus des LA-Künstlers verkörperte, nur etwas wortgewandter. Ich erinnere mich, dass wir in dieser Nacht viel über David Foster Wallace sprachen. Paul erzählte mir, dass Wallace Mitte der 90er eine große Inspiration für ihn war, als er gerade an der UCLA begann, Kunst zumachen. Ich denke, LA war nie ein besonders guter Ort für Kunst, die sich auf Geschichte bezieht, doch als Paul sich immer mehr für die Repräsentation von Geschichte zu interessieren begann und diese Formen der Repräsentation zum Medium seiner Arbeit machte, wurden sich die Leute um ihn herum immer sicherer, dass er die falsche Klasse besuchte. Aber die Wallace-Lektüre brachte die Dinge dann ins Lot. Ich erkannte die Verbindung von Sietsema zu Wallace nicht sofort (auch weil wir in der nächsten Bar von Bier zu Wodka übergingen), aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, macht es Sinn.

Als Schriftsteller seziert David Foster Wallace alle denkbaren Routinen, Technologien, Medien und Institutionen (mentale wie reale), die die Sprache in der ihn umgebenden Welt bestimmen. Dabei versucht er aber nicht darzustellen, wie etwa die Massenmedien das Selbst konstruieren oder wie eine Technologie festschreibt, was durch sie kommuniziert werden kann. Wallace ging es auch nie um Dekonstruktion. Ich glaube, was er eigentlich versuchte, war, das gesamte komplexe Bild davon zu verstehen, was es bedeutet zu existieren und eine Erfahrung in einer Welt zu machen, in der jedes einzelne Ding bereits mit Myriaden von Repräsentationen seiner selbst verbunden ist. Wo jeder zeitliche Moment gleichzeitig von verschiedenen Blickwinkeln erfahren wird (oft von ein und derselben Person) und man immer noch ziemlich verzweifelt darüber rätselt, was das alles bedeutet. Ich glaube, in einem großen Ausmaß versucht das auch Sietsema als Künstler, aber ohne die existenziellen Ängste von Wallace.

16mm-Film, schwarz-weiß, ohne Ton, ca. 25 min

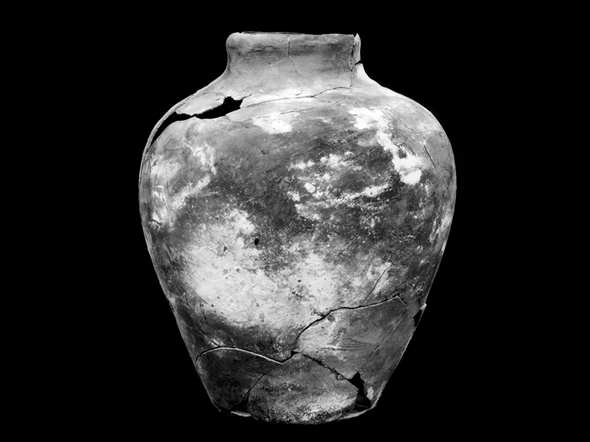

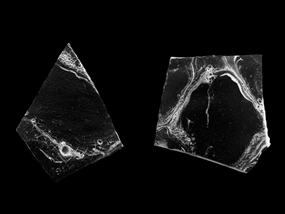

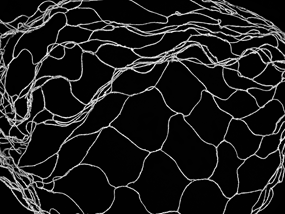

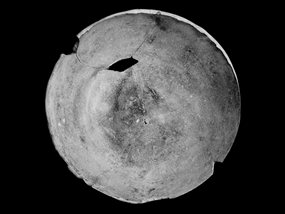

»Figure 3« (2008) war die erste Arbeit von Sietsema, die ich sah. Von seiner Struktur her ist der Film recht unkompliziert: Es ist eine geloopte 16mm Projektion, S/W, mit stummen Bildern, die alle paar Sekunden wechseln. Wenn der Projektor neben einem nicht rattern würde, könnte man meinen, es sei eine Diaschau. Was man auf der Leinwand sieht, wirkt auf den ersten Blick wie eine Art Rorschachtest, die Bilder wirken wie Zooms in Fragmente von abstrakten Malereien oder Überreste nach einem Flugzeugabsturz oder vielleicht Formationen aus der Natur wie Felsen oder Fossilien. Man kann fast spüren, wie der kognitive Apparat im Dunkeln sein Lasso auswirft. Aber dann beginnen sich diese Bilder langsam mit eindeutigeren zu vermischen, man beginnt, runde Formen zu erkennen, die wie antike Teller, wieder zusammengesetzt aus zerbrochenen Teilen, aussehen. Dann Töpfe, Details von Seilen und Netzen, antike Münzen und Löffel usw. Je länger der Film dauert, umso mehr wird er zu einer Art archäologischen Präsentation von verschiedenen Artefakten, ausgegraben aus der Tiefe und von weit her. Aber wenn die Kamera dann wieder hineinzoomt, erkennt man Amöben und Korallen und Mirós und Planeten. Das fesselt einen an diese Projektion: Nicht die Dinge, die man auf der Leinwand sieht, oder die Dinge, die man erkennt und sich vorstellt, sondern das verrückte magnetische Feld, das diese beiden Pole erzeugt. Als ob unser Geist mit den Bildern verschmelzen und ein neues Objekt in Echtzeit formen würde.

16mm-Film, schwarz-weiß, ohne Ton, ca. 25 min

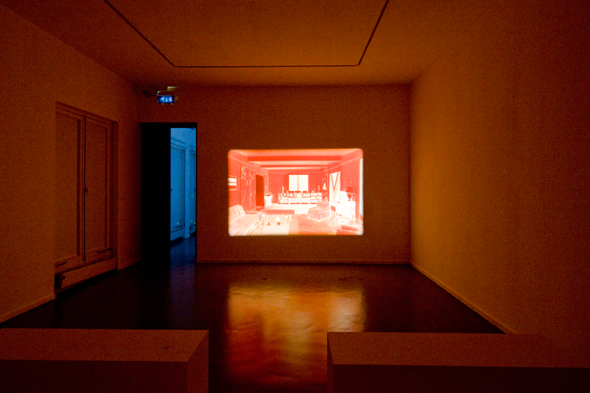

»Empire« (2002) ist Sietsemas zweites wichtiges Filmprojekt, das ich immer wieder ansehe und das meiste, was darin geschieht, noch immer nicht verstehe. Es beginnt auf ähnliche Weise: Einige undefinierte S/W-Objekte tauchen langsam aus der schwarzen Leinwand auf und verschwinden plötzlich wieder, sobald man sie in vollem

Licht sieht. Als ob man zuerst das Nachbild und dann das Ding selbst sehen würde. Dann beginnt die Kamera sich um etwas zu drehen, es könnte die Oberfläche einer Grotte sein, ein Detail einer modernistischen Skulptur, oder ein Berg – unmöglich, sich eine Größe vorzustellen. Auf diese Bilder folgen Rhomboide, halluzinatorisch in und aus dem Fokus gerückt, und einige Sekunden später füllen drei orange Streifen die gesamte Leinwand. Wenn die Kamera dann langsam hinauszoomt, erkennt man, dass diese Streifen eigentlich ein Detail einer großen abstrakten Malerei sind, die (die Kamera zoomt immer mehr hinaus) in einem überdekorierten Wohnzimmer hängt. Diese orange Aufnahme der Leinwand, die in einem Raum auftaucht, wiederholt sich immer wieder, bis man das Gefühl für Größe aufs Neue verliert. Es fühlt sich an, als ob der ganze Raum zu einer Malerei werden würde, nichts anderes als eine flache Komposition von Oberflächen und Farben.

16mm-Film, schwarz-weiß, ohne Ton, modifizierter Projektor, ca. 24. Min.

Installationsansicht de Appel, Amsterdam

Ich glaube (dieser Text kommt zu einem sehr abrupten Ende, fast wie ein Eisenbahn-Unglück), dass Sietsema Folgendes entwirft: Wenn sich Dinge mit ihren Geschichten, Kulturen und Repräsentationen zu einem einzigen Ganzen verdichten, beginnt man langsam auf einem neuen Feld über sie nachzudenken. Paradoxerweise ein Feld ohne bestimmte Gestalt oder Geschichte. —––

Aus dem Englischen von Roland Bartl

PAUL SIETSEMA, 1968 in Los Angeles geboren. Lebt in Los Angeles. Ausstellungen: Anticultural Positions, Midway Contemporary Art (solo); Matthew Marks Gallery, New York (solo); Drawn from Photography, The Drawing Center, New York (2011); The Artist’s Museum, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Anticultural Positions, Schinkel Pavillon, Berlin (solo)(2010); The Museum of Modern Art, New York (solo); Against Interpretation, Studio Voltaire, London (2009); Life on Mars: 55th Carnegie International, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh (2008). Vertreten von Matthew Marks, New York/Los Angeles

JONAS ŽAKAITIS ist Co-Leiter der Galerie Tulips & Roses, Brüssel.

16mm-Film, schwarz-weiß, ohne Ton, modifizierter Projektor, ca. 24 Min.