Die Kuratoren DANIEL BAUMANN und JAY SANDERS bekennen ihre heimliche Liebe zum Museum, diskutieren die (vermeintliche?) Macht der Sammler und das breit erwachte Interesse für Performance. Dabei unterschlagen sie, dass deren Erfolg auf der massentauglichen Vereinigung von Event und Kunstanspruch beruht, was sie attraktiv fürs Museum macht. Jay Sanders hat 2012 mit Elisabeth Sussman die Whitney Biennial kuratiert, der Schweizer Daniel Baumann ist einer der Kuratoren der diesjährigen Carnegie International in Pittsburgh.

JAY SANDERS: Für eine Ausstellung wie die Carnegie International ist die Anzahl der teilnehmenden Künstler relativ überschaubar. War das von Anfang an eine bewusste kuratorische Entscheidung?

DANIEL BAUMANN: Die Künstlerliste war traditionell immer eher klein. Wir wollten uns auf größere Projekte oder mehr Arbeiten der einzelnen Künstler konzentrieren, auch weil wir alle drei, Tina Kukielski, Dan Byers und ich, es frustrierend fanden, dass man auf Biennalen immer nur zwei oder drei Werke pro Künstler sieht. Zu wenig, um über die Praxis eines Künstlers nachdenken zu können! Es ist also eine Künstler-orientierte Ausstellung, auch wenn es drei Kuratoren gibt. Die Auswahl haben wir gemeinsam gemacht, jeder Künstler brauchte alle drei Stimmen, was einiges an Diskussion erzeugte, aber jede Ausstellung besser macht. Zum Beispiel gibt es eine Mini-Retrospektive von Vincent Fecteau, oder auch von Mladen Stilinović, und von Joseph Yoakum zeigen wir 55 Zeichnungen. Phyllida Barlow hat ein riesiges Projekt im Freien – 1200 gigantische Pfosten, ein monumentales Anti-Monument aus zusammengestückelten Materialien.

SANDERS: War das Playground Projekt immer schon miteingeplant, weil es ein altes Interesse von dir ist?

BAUMANN: Es entstand eher durch Zufall, als ich nach Pittsburgh kam. Ich fand die Eingangssituation vor dem Museum etwas traurig, nicht einladend genug. Ich dachte, dieser Ort braucht Leben … und sagte im Scherz: »Machen wir doch einen Spielplatz!« Und dann bauten wir ihn! Er funktioniert perfekt und wirft alle möglichen Fragen auf. Dann wollten wir diesen realen Spielplatz kontextualisieren, ihm einen Background geben. Also konzipierten wir »The Playground Project« in der Architekturabteilung des Museums. In hunderten Bildern, Filmen und Plänen werden die wichtigsten Entwicklungen und ungewöhnlichsten Spielplätze nachgezeichnet. Es ist ein Paradies, um über Kunst, den öffentlichen Raum, Erziehung und das Museum nachzudenken. Und es zwingt uns auch, über die Funktion einer Biennale heute und besonders in einer Stadt wie Pittsburgh nachzudenken. Die früheren Ausgaben der Carnegie haben sich kaum mit dieser Frage beschäftigt, die in Europa und darüber hinaus so drängend gestellt wird. Das könnte damit zu tun haben, dass das Ausstellungsformat der Biennale in den USA nicht so gängig ist und die Konkurrenz bzw. der Profilierungsdruck kleiner ist. »The Playground Project« ist ein Störenfried, nicht nur für die Ausstellung, sondern auch für uns Kuratoren.

SANDERS: Also spiegelt es das Außen und das Innen auf eine schöne Art.

BAUMANN: Aber auch das Museum. Wir sehen auch das Museum als Spielplatz. Es gibt diesen definierten Raum, ein Objekt steht darin, Menschen gehen hinein und müssen herausfinden, was sie mit diesem Objekt anfangen sollen.

SANDERS: Das ist eine brauchbare Metapher. Ich arbeite gerade an einer Ausstellung im Whitney, »Rituals of Rented Island«, rund um bestimmte Performanceaktivitäten in der New Yorker Kunstszene der 70er. Eines der Themen nenne ich »Objekt-Theater«. Manche Künstler, die du vielleicht kennst, wie Stuart Sherman, Sylvia Palacios Whitman, Theodora Skipitares oder Michael Smith, haben in ihren Performances auf exzentrische Weise mit Objekten aus dem Alltag gearbeitet. Es geht um die Komplexitäten unserer Beziehung zur materiellen Welt, wie das Alltägliche zu Kunst werden kann und wird. Für mich hat eine Spielplatz-Metapher viel damit zu tun.

BAUMANN: Ich glaube, das besondere an deinem Projekt ist, dass der Rahmen wie für den Spielplatz und sogar das Museum sehr klar definiert scheint, aber die Stellung des Objekts, des Betrachters und des Raums verändert und weiter interpretiert werden kann. Es lässt sich fast täglich neu konfigurieren.

SANDERS: Ja, Museen sind in dieser Hinsicht ganz besondere Orte. Unabhängig davon wie sich andere Formen kultureller Interaktion auch verändern, die Bedingungen, die man in einem Kunstmuseum vorfindet und die unerwarteten Begegnungen, die dort stattfinden, sind sehr speziell und wirkungsvoll.

BAUMANN: Interessant, dass du das sagst. Für den Katalog hat jeder von uns einen Essay mit seiner eigenen Sicht auf die Ausstellung geschrieben – und am Ende sprachen wir dann alle über das Museum! Das war eine Überraschung, und wir dachten: Hallo, sind wir diese altmodischen Trottel, die über das Museum reden, warum eigentlich? Es klingt etwas reaktionär und konservativ zu sagen »Das Museum ist ein sehr wichtiger Schauplatz«.

SANDERS: Im letzten Jahrzehnt gab es all diese Versuche, die bildende Kunst immaterieller zu machen, Musik, Bücher oder Filme werden beinahe problemlos über immaterielle Systeme transportiert, doch offensichtlich ließ Kunst sich am schwierigsten in diesen Bereich transponieren. Die Versuche, Kunst online zu verkaufen, digitale Kunst zu vertreiben oder sogar virtuelle Kunstmessen zu organisieren, waren alle eher schwierig und manchmal etwas eigenartig. Jetzt gibt es etwas wie Contemporary Art Daily, das ganz anders funktioniert und tatsächlich die Weise, wie wir Ausstellungen ansehen, dematerialisiert; uns aber immer noch über den Unterschied einer direkten und einer virtuellen Erfahrung zum Nachdenken bringt. Alle versuchen, das herauszufinden und zu verstehen, was es für die Kunsterfahrung und den Kunstbetrieb bedeutet. Daher sind diese Fragestellungen zum Museum offenbar dringlich.

BAUMANN: Als du 2012 die Whitney Biennial kuratiert hast, gab es da ein oder zwei Sachen, die dich überraschten, an die du nicht gedacht hattest oder vermeiden wolltest, die aber dann doch passiert sind?

SANDERS: Für mich war es ein wenig diese Museums-Sache. Ich kam vielleicht wie du als Außenstehender dazu und dachte, dass ich mich nicht zur Gänze mit dem Museum identifizieren muss, da ich damals kein fixer Angestellter war. Elisabeth Sussman und ich haben viel über unsere Schwierigkeiten mit dem Biennale-Format gesprochen, oder zumindest darüber, dass es nicht immer in der Weise ausgeschöpft wurde, wie es uns interessierte. Letztendlich habe ich die Wichtigkeit von Biennalen verstanden, was ich mir überhaupt nicht erwartet hatte. Es geht um diesen Augenblick, wenn ein großes Publikum sich mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzt. Man wird mit grundlegenden Fragen konfrontiert, was Kunst für einen heute bedeutet. Das war eine gute, wichtige und sogar schöne Erfahrung. Ich begann darüber nachzudenken, dass auch die Biennalen in der Vergangenheit, über die ich mich richtig ärgerte oder die mich verwirrten, diese wichtige Aufgabe erfüllten, wenn man daran glaubt, dass die bildende Kunst überhaupt eine vermittelnde Kraft hat.

BAUMANN: Geht es nicht auch um die Erfahrung, dass es da draußen ein Publikum gibt, das größer ist als nur die eigenen Freunde?

SANDERS: Ja, das war auch für mich etwas Neues. Ich habe viele Ausstellungen in Galerien mitorganisiert, wo das Publikum in erster Linie Kuratoren, Kritiker, Schreiber, Sammler und Künstler sind. Das ist oft der Ausgangspunkt für Arbeiten, die dann vielleicht ins Museum wandern oder an andere Orte mit einem größeren Publikum. Wenn man neue Kunst in einem Museum mit dieser Öffentlichkeit präsentiert, ist es etwas völlig anderes. Ich glaube, ich war es einfach nicht gewohnt mit dieser Art von Sichtbarkeit zu arbeiten.

BAUMANN: Museen investieren auch nicht wenig Geld.

SANDERS: Ja, und man will, dass es gelingt, provokant ist, oder was immer die Ziele sind. Und plötzlich muss man wirklich viel über das Museum nachdenken. Vielleicht noch mehr bei diesen Überblicksausstellungen, wo man einen sehr großen Teil des Museums bespielt und es ganz neu erfindet. Die Tatsache, dass man einen Spielplatz machen kann und diese Spiegelung erzeugt, ist ein Experiment mit der ganzen Institution, und man kann genau ausloten wie sie ihr Publikum über Kunst anspricht. Es war sehr aufregend, mittendrin zu lernen, dass es diese Möglichkeit gibt, mit Künstlern zusammen an der Choreografie einer Erfahrung zu arbeiten. Das ist wirklich faszinierend.

BAUMANN: Es kann auch mühsam werden, weil es die Strukturen eines Museums wirklich durcheinanderbringt, aber es ist eine große Chance. Die Tatsache, dass ein Museum wie das Carnegie Museum of Art und die Stadt Pittsburgh immer noch eine nicht unwichtige Rolle in der zeitgenössischen Kunstwelt spielen, geht auf diesen Mut oder diese Verrücktheit zurück … Die Carnegie International gibt es seit über 100 Jahren, und bin mir sicher, dass man schon sehr, sehr oft das Projekt beenden wollte. Aber sie machen es immer noch, es ist ihr großes Ereignis.

SANDERS: Diese Institutionen tragen ein großes Erbe und eine Geschichte mit sich. Es gibt so vieles zu kommunizieren, weil man dieses gesamte kulturelle Gepäck mitträgt und einen mächtigen Kontext. Damit können Künstler wirklich spielen.

BAUMANN: Das ist einer der Gründe, warum wir auch mit der Sammlung arbeiten. Sie hat eine faszinierende und einzigartige Geschichte. Ich glaube, es ist das einzige Museum auf der Welt, das über Biennalen sammelt, ein einzigartiges Modell. Wird aus der Whitney Biennial angekauft?

SANDERS: Ja, aber nicht in großem Umfang.

BAUMANN: Also aus der Carnegie International wird ziemlich viel gekauft, wenn auch die Ausstellung, die gerade läuft, zeigt, dass sie auch nicht immer die wichtigsten Werke bekommen …

SANDERS: Was war dein erster Job in der Kunstwelt?

BAUMANN: Mein allererster Job, ich war 12 oder 13 Jahre alt, war Gläserwäscher während einer Vernissage in einer Galerie, der Galerie H. Also vom Tellerwäscher … zum Kurator. Mit 16 fuhr ich regelmäßig nach Bern, wo Ulrich Loock, ein deutscher Kurator, die Kunsthalle leitete. Er zeigte all diese Projekte, wo sich Kunst mit Architektur beschäftigte, Förg, Mucha, Schütte, Zobernig, Iglesias, Grosvenor … Beim Betreten dieser Ausstellungen erkannte man sofort, dass es hier Diskussionen gab, Leidenschaft. Es war elektrisierend, was viele Ausstellungen heute nicht sind, häufig weil es keine Diskussion gibt, nur Installation. Dann hatte ich eine Galerie in einem Koffer, mit 17 oder 18.

SANDERS: Du hast die Galerie von einem Koffer aus betrieben?

BAUMANN: Ja, du hättest mich anrufen können, ich wäre zu dir gekommen und hätte die Galerie für dich geöffnet, eine Galerie on demand mit Objekten von fünf Künstlern für diesen kleinen Raum.

SANDERS: Deine Karriere ist faszinierend. Tbilisi, New Jerseyy, Carnegie sind so unterschiedliche Situationen. Das gibt dir immer die ganze Bandbreite für Auseinandersetzungen und Abwechslung und ganz verschiedene Größenordnungen. Es ist nicht nur eine Ebene, sondern ein ganzes Universum von Orten und Publikum.

BAUMANN: Das hatte zum Teil wirtschaftliche Gründe. Da ich eine Familie habe und freiberuflich arbeite, muss ich viele Projekte gleichzeitig am Laufen haben. Wenn eines ausfällt, gibt es immer noch die anderen. Obwohl ich sagen muss, dass ich mit New Jerseyy nichts verdient habe! (lacht) Das Wichtigste ist, dass einem nicht langweilig wird. Man hat fast keine Administrationsarbeit und keine Meetings. Das ist der große Vorteil, freier Kurator zu sein, der Nachteil ist, dass man kein regelmäßiges Einkommen hat. Und man kann auch kein Programm aufbauen so wie du es jetzt am Whitney kannst, wo es Kontinuität gibt, um eine Art Ethik sichtbar werden zu lassen, man Geschichte schreiben kann. Das ist die Macht der Institution, aber dafür zahlt man auch einen Preis: Meetings, Meetings, Meetings. Als freier Kurator kann man kommen und gehen, und alles ist bruchstückhaft.

SANDERS: Vielleicht können die echten Insider das Bild zusammensetzen und Vergnügen an den Kontinuitäten finden.

BAUMANN: Das ist für die wirklichen Insider, die vielleicht all diese verschiedenen Dinge sehen, und es interessant finden, was es tatsächlich ist. Aber man kann nicht wie in einem Museum über zehn Jahre einen »Text« entwickeln. Ich glaube wirklich, dass es immer noch die Institution ist, die Kontinuität einer Sammlung an einem bestimmten Ort, was Geschichten erzählt und Geschichte schreibt. Galerien, Kunsthallen und Sammler machen das auch, aber ihre Aktivitäten zerstreuen sich. Aber wenn man in einem Museum mit einer Sammlung arbeitet, kann man Geschichte schreiben, was jetzt umso wichtiger ist, wo jeder glaubt, der Kunstmarkt ist das Ding. Aber es geht sehr langsam und ist oft ziemlich frustrierend. Für viele mag das falsch klingen, weil es ganz offensichtlich ist, dass heute die Sammler den Ton angeben. Aber sehr oft ist deren Argument, eine Arbeit zu kaufen dann das »Ich kann es mir leisten«, was langfristig gesehen kein gutes Argument ist … Geld ist Macht, aber hat keine Geschichte, aber eigentlich brauchen wir alle drei, oder?

SANDERS: Es gibt eine Performance von Ken Jacobs mit dem großartigen Zitat »›Slow is Beauty‹ – Rodin« als Titel. Wie geht ihr bei der Carnegie mit dem Gegensatz von dauerhaftem Kunstobjekt und dem Performativen um?

BAUMANN: Es passierte etwas Interessantes – ich bemerkte es in Tbilisi, auch über die Performances von »Grand Openings « – sagen wir 2004, 2005, 2009 … konnte man ein Comeback der Performance als Ort des Experiments sehen, im Gegensatz zum verkäuflichen Objekt. Für mich war es eine Reaktion auf die Kommerzialisierung und die Objektbesessenheit dieser Zeit. Ursprünglich planten wir für die Carnegie International eine starke Beschäftigung mit Performance, aber dann kamen wir davon wieder ab, weil so viele andere das sehr gut abdecken. Die Tate hat sich ganz darauf eingelassen, und auch andere, ist das also das neue Institutionelle? Bei uns wanderte die Performance in den Film, wie bei Ei Arakawa / Henning Bohl und Tobias Madison. Ei und Hennig machten ihren Film in Japan, eine Art generationenübergreifendes Science-Fiction-Roadmovie in und um Fukushima. Tobias war hier und arbeitete mit einer Nachmittagsklasse in Wilkinsburg, einem Stadtteil von Pittsburgh. Er versuchte – mit Kindern zwischen acht und zwölf! – einen abstrakten Film zu produzieren. Du kannst dir vorstellen, was das bedeutet: totales Chaos. Aber es war großartig! Ich würde sagen, dass Performance immer noch sehr präsent ist in der Weise wie wir den Raum nutzen – sie ist fast performativ.

SANDERS: Als ich die Künstlerliste sah, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die Choreografie des Raumes und auch der Kunstwerke selbst etwas Besonderes werden wird.

BAUMANN: Ich hoffe es, zum Beispiel kommt eine Serie großer abstrakter Malereien von Wade Guyton in die Garderobe. Wir warfen die halbe Garderobe hinaus, es ist ein wunderbarer Raum, aber er wurde als Garderobe benutzt! Wir haben gesagt, hey, das ist ein Raum für Malereien, wir müssen nur die Kleiderstangen abmontieren. Vielleicht ist es das, was man daraus lernt: die Kunstwerke selbst sind die Performer.

SANDERS: Wie du sagst, im letzten Jahrzehnt gab es diese starke Rückkehr zur Performance in der bildenden Kunst, und diesen neu definierten Begriff des Kunstobjekts, wo Malerei die Eigenschaften von Performance, Sound oder Literatur annehmen kann, oder eine Handlung zu Skulptur oder Fotografie werden kann. Es ist wirklich interessant, dass sich diese Impulse in flacher, statischer Form verkörpern können.

BAUMANN: Das zeigte Ei Arakawa auch, als er während der Frieze mit Malereien umherlief: Das ist mehr als nur ein Ding an der Wand, manchmal muss es bewegt werden.

SANDERS: Ich habe viel von Jutta Koether bei »Grand Openings« gelernt, wo sie Noise oder Philosophie als Metaphern nahm und dann auf ihre Malereien pfropfte. Das ist ein künstlerischer Schachzug, wo man nur die Adjektive der Strukturen austauscht und beobachtet, was passiert. Künstler machen das auf unzählige Arten, früher Marcel Broodthaers oder Allen Ruppersberg, aber auch jüngere. Hast du Kontakt zur Szene in Pittsburgh? War es interessant, dort zu leben und wirklich Zeit in dieser Stadt zu verbringen?

BAUMANN: Ja, ich bin sehr gerne hier. Es ist nicht New York oder L.A., aber es hat diese großartigen Momente und Künstler und Räume. Aber als ich nach Midway in Minneapolis fuhr, um eine Präsentation zu machen, ist mir aufgefallen, dass Pittsburgh etwas Ähnliches brauchen würde: ein Kunsthallen-Modell, wo eine junge Generation sich ausbreitet, und es viel einfacher ist zu kuratieren und Ausstellungen zu organisieren.

SANDERS: Das gibt es auch in anderen Städten, wie YU (Yale Union) in Portland, Oregon, wo einige Leute ein riesiges Lagerhaus bespielen, nicht unähnlich dem, was Artists Space macht, Diskursveranstaltungen, Filme und Gespräche. Es ist dieser DIY-Kunsthalle-Ansatz. Das sollte es in amerikanischen Mittelstädten öfter geben.

BAUMANN: Unbedingt, und es ist so einfach umzusetzen, wir haben das mit New Jerseyy gesehen. Man braucht nicht viel Geld, man braucht eine Linie, und eine Person oder eine Gruppe, die sich auskennt. Information kann so einfach über Social Media verbreitet werden. Es gibt die Reeder Brüder mit Milwaukee International und The Suburban in Chicago. Je mehr, umso besser!

SANDERS: Ja, das glaube ich auch. Wir sind definitiv in einer Zeit, wo man die Grenzen der eigenen Position ausdehnt, als Sammler, Kurator oder Künstler. Menschen dringen durch diese Grenzen, ich finde das gut. Ich glaube, manche Leute stresst es, aber ich finde das alles sehr interessant.

BAUMANN: Ich mag Menschen, die nur eine Sache machen. Aber ich mag auch Menschen sehr, die sich einfach nicht um ihre Identität kümmern und einfach alles machen. Das kann sehr großzügig sein.

Aus dem Amerikanischen von Roland Bartl

Der in Basel lebende DANIEL BAUMANN co-kuratiert mit Dan Byers and Tina Kukielski die diesjährige Carnegie International in Pittsburgh. Er war Konservator der Adolf-Wölfli-Stiftung in Bern, Mitbegründer des Basler Ausstellungsraums New Jerseyy, kuratiert in Tbilisi, Georgien, seit 2004 ein laufendes Ausstellungsprojekt und ist regelmäßiger Spike-Autor.

Der in New York lebende JAY SANDERS war freier Kurator und Leiter der Galerie Greene Naftali, bevor er 2012 mit Elisabeth Sussman die Biennale am Whitney Museum kuratierte, wo er seither für den Bereich Performance zuständig ist.

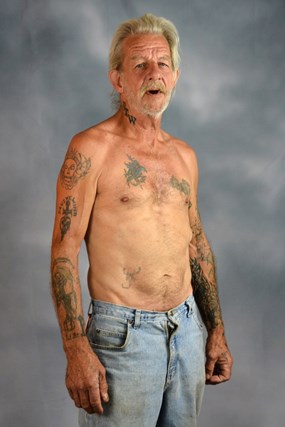

BILDBEITRAG: Für ihr Projekt an der Carnegie International baute die Magnum-Fotografin ZOE STRAUSS in einer großen Einkaufsstraße von Homestead, Pennsylvania, ein provisorisches Porträtstudio auf. Ihre Fotografien der Stadtbewohner werden in der Hallway Gallery des Carnegie Museum of Art gezeigt und hier zum ersten Mal veröffentlicht.