Von Mariana Castillo Deball

Ein Fremder ist, wer nicht einbezogen wird oder eine bestimmte Situation einfach nicht kennt. Der Begriff der Entfremdung erinnert im Gegensatz dazu an einen Blick, der sich so konzentriert auf die Welt richtet, dass sie sich auflöst und zugleich das einheitliche Ich verschwindet. Entfremdung resultiert also aus einem akribischen Blick auf die Dinge, der neue Aspekte an ihnen entdeckt. So gesehen bedeutet Entfremdung nicht Distanz, sondern die permanente aktive Beobachtung der Umwelt. In der Kunst hängt Entfremdung eng mit dem Zufall zusammen. Es gibt einen Punkt, an dem der Beobachter im Versuch alle vorgefassten Urteile zu vergessen, die Entfremdung auf die Spitze treibt. Er findet sich in einer Welt ohne Kategorien wieder, in einer Anhäufung von zufällig miteinander verknüpften Dingen. Die Entfremdung wird so zu einem Werkzeug im kreativen Prozess, denn sie oszilliert zwischen Verstehen und Nichtverstehen. Bei dieser Bewusstwerdung der Konstruiertheit aller Narrative, Diskurse und Geschichten erkennen wir auch den fragmentarischen Charakter jedes Wissens. Ich mochte immer schon Künstler und Denker, die sich und die Welt entfremdet betrachten.

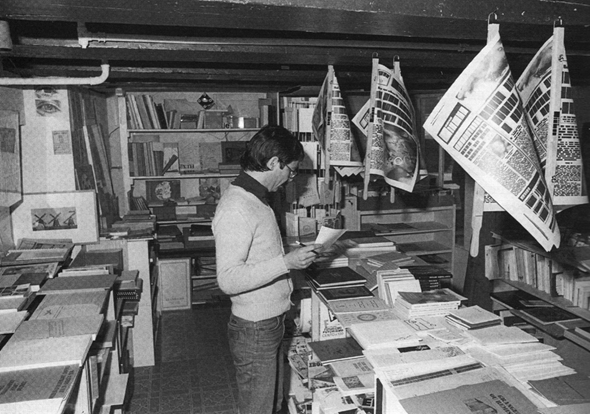

Das Werk von Ulises Carrión entdeckte ich durch die Künstlerin und Kuratorin Martha Hellion, die mir die Augen für die Welt der Künstlerbücher öffnete. Bis dahin hatte ich gedacht, dass meine Interesse für Literatur, Philosophie und Wissenschaft niemals zusammengehen würde. Carrión war ein mexikanischer Dichter und Schriftsteller. Er lebte in Amsterdam, wo er begann im Grenzbereich von Literatur und Konzeptkunst zu arbeiten. Sein Oeuvre umfasst Künstlerpublikationen, Mail-Art, Aktionen, Soundarbeiten und Videos. Carrión sezierte die Sprache geradezu und machte dadurch sichtbar, auf wie viele verschiedene Arten wir kommunizieren – auch das Schweigen oder Tratschen gehören dazu. Unter dem Namen »other books and so« gründete er ein Archiv mit einem Buchladen für unabhängige Publikationen. Dafür erfand er eigens neue Ordnungsbegriffe wie »kein Buch, Buchstruktur, Buchsequenz, Buchdokument«. Carrión meinte einmal, sein wahres Werk sei dieses Archiv, das Katalogisieren und Verbreiten von Büchern anderer. *1941 in San Andres Tuxtla, Mexiko, †1989 in Amsterdam

© M.N.H.N. – Minéralogie, Paris

© M.N.H.N. – Minéralogie, Paris

Roger Caillois interessierte sich für eine den Dingen innewohnende Intelligenz, die das menschliche Wissen zwar mit einschließt, sich aber nicht darauf beschränkt. Sein Konzept der diagonalen Wissenschaften zielt auf ein Denken über die Welt, das nicht auf Disziplinen oder sprachliche Konventionen reduziert ist, sondern sie über ungewöhnliche neue Verbindungen reflektiert. So sollte ein reiches und zugleich endloses Gedankengeflecht entstehen. Liest man seine Texte, bekommt man den Eindruck als könne im Prinzip alles, was geschieht, unterschiedlich interpretiert werden. Die Schriften von Caillois wirken, als entstammten sie dem Geiste eines Sammlers, der alles sammelte, was ihn überraschte. Als solche haben sie also notwendig eine modulare Struktur. Caillois’ Themen und Vorlieben tauchen in seinen Essays, Prosa und philosophischen Spekulationen immer wieder von Neuem auf. Aus der riesigen Sammlung seiner Vergnügungen lässt er ein Vokabular entstehen, das durch unterschiedliche Kombinationen zu Text wird. *1913 in Reims, †1978 in Paris

Fotos: Sven Wiese

Die Universität Göttingen besitzt nicht nur eine wichtige, sondern die größte Sammlung historischer mathematischer Modelle der Welt. Ihr Gründer ist der deutsche Mathematiker Felix Klein. Die Sammlungsstücke versuchen in ganz unterschiedlichen Materialien wie Gips, Draht, Holz, Metall oder Papier das Undarstellbare dar zustellen: mathematische Gleichungen und topologische Flächen. Sie sind ein Versuch, die Kluft zwischen abstrakten Vorstellungen und konkreten Alltagsdingen zu überbrücken. Die Mehrzahl der Modelle entstand zwischen 1870 und 1920

Monsieur Teste ist eine literarische Figur von Paul Valéry, die den Zufall mit mathematischer Präzision lenkt. Seine Aufgabe besteht darin, jedem Gang seiner Gedanken zu folgen, jener Schemata also, die durch die Wechselwirkung einer peniblen Aufmerksamkeit und der Welt entstehen. Für Monsieur Teste ist das Universum von Grund auf zufällig. Nicht einmal seine intimsten Wünsche oder grundlegendsten Gewissheiten sind von Dauer. Monsieur Testes Welt besteht einzig aus flüchtig vorbeiziehenden Mustern. Er beschreibt, wie sich der Zufall im Inneren geordneter Strukturen Platz verschafft, wie Ordnung und Chaos nebeneinander existieren und so ihre jeweiligen Einflusssphären erzeugen. Teste beschreibt aber auch, wie unser Leben (Lebensgeschichte und Dokumente) zwischen diesen beiden Polen hin und her schwingt. Ersterscheinung von »La soirée avec Monsieur Teste« 1896

Gouache auf Papier, 18 x 24 cm

Irene Kopelman ist wahrscheinlich die selbstloseste Beobachterin, die ich kenne. Ihre Kunst konzentriert sich mit obsessiver Genauigkeit auf einen Gegenstand – bis dieser als Zeichnung oder Skulptur realer wird als das Vorbild. Manche meinen, ein Künstler sollte sein Ich ausdrücken. Ich hingegen glaube, dass wahre Begabung bedeutet, vom eigenen Ich absehen zu können, um die Hand, den Stein, den Gletscher oder den Bleistift ihre eigenen Geschichten erzählen zu lassen. *1976 in Córdoba, Argentinien, lebt in Amsterdam

Das Werk der 1975 in Mexiko geborenen und in Berlin lebenden Künstlerin MARIANA CASTILLO DEBALL bedient sich einer Vielzahl an verschiedenen Medien und ist Forschungspraktiken verbunden. Sie untersucht Klassifizierungsformen, gräbt sich gleichermaßen durch das Archäologische, Mathematische, Mythische und Kulturelle, und denkt deren Ordnungen mit erzählerischer Kraft und materieller Präzision neu. Letzte Ausstellungen waren unter anderem »What we caught we threw away, what we didn’t catch we kept« in der Chisenhale Gallery in London und dem CCA Glasgow (solo) (2013), »When Attitudes Became Form Become Attitudes« im CCA Wattis in San Francisco, sowie die Teilnahme an der documenta13 in Kassel (2012) und bei »ILLUMInazioni – ILLUMInations« der Venedig Biennale (2011). 2013 wurde sie mit dem Preis der Nationalgalerie für junge Kunst in Berlin ausgezeichnet.

Aus dem Englischen von Thomas Raab