DANIEL BAUMANN über das Werk der britischen Künstlerin SARAH LUCAS, wie es auf ablehnende Darbietung angelegt war, wie »Penetralia« davon abkommt und die neuesten Skulpturen »NUDS« ganz damit zu brechen scheinen.

Im Sommer 2007 kommentierte die New Yorker Galeristin Jane Kallir die letzten Entwicklungen des Kunstmarktes in einem ihrer lesenwerten Newsletters. Dabei beschrieb die Besitzerin der renommierten Galerie St. Etienne in klaren Worten folgende Veränderungen: »Ungefähr die letzten hundert Jahre wurde die Kunstwelt von vier Hauptsäulen getragen: den Künstlern, den Sammlern, den Galeristen und dem kunsthistorischen Establishment (Kritiker, Wissenschaftler und Kuratoren). In einer längeren historischen Perspektive sind die letzten beiden relativ jung. Die Entwicklung der Kunstgeschichte zur akademischen Disziplin und die Entstehung des öffentlichen Museums reichen nur bis ins 19. Jahrhundert zurück. Und erst im 20. Jahrhundert entwickelten sich die Kunsthändler von passiven Ladenbesitzern zu Impressarios, die die oft schwierigen Bestrebungen der Pioniere der Moderne mit missionarischem Eifer förderten. Der Widerstand des Publikums gegen die Moderne zusammen mit dem Druck eines internationalen Kapitalismus, gaben den Galerien und Museen, die eine Schlüsselrolle in der Kontrolle der Distribution und der Legimitation der neuen Kunst spielten, ein neue Bedeutung. Zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb der letzten hundert Jahre hat sich das Gewicht der Kunstwelt von einer der vier Säulen auf die andere verlagert. Künstler führten die Revolution der Moderne an, die Galeristen erkannten ihre Bedeutung und unterstützen sie, bevor es die akademische Welt tat. In der Nachkriegszeit wurden die Kritiker so dominierend, dass Tom Wolfe ihren Einfluss 1975 in seinem Buch »The Painted Word« verspottete.« Und heute, in einem wie Kallir es nannte, »collector-driven market« beherrschen die Sammler die Kunstwelt und bestimmen, was Qualität ist: nämlich das, was sie kaufen.

Vorbei die Tage der Händler und Wegbereiter wie Daniel-Henry Kahnweiler, der unabhängigen Künstler wie Marcel Broodthaers, der autoritären Meinungsmacher wie Clement Greenberg, der monopolisierenden Galeristen wie Mary Boone und Leo Castelli und der Heldenkuratoren wie Alfred H. Barr jr., Pontus Hultén oder Harald Szeemann. Die Augen richten sich jetzt und nicht zu Unrecht auf die Sammler, auf Charles Saatchi, François Pinault, The Rubells, Dakis Joannou oder Christian Boros. Das Interessante dabei ist, dass damit die Meinungsführung erstmals bei Akteuren liegt, die sie sich nicht für ihr Tun, für ihre Kriterien, Vorlieben, Entscheidungen und Interessen rechtfertigen müssen – mit anderen Worten, die auf jeglichen Text verzichten können.

Charles Saatchi ist gewissermaßen der Prototyp dieses neuen Akteurs und die Young British Artists (YBA) die erste Künstlergruppe von Bedeutung, die gänzlich ohne Text auskam. Sie verwirklichte den alten Traum einer zeitgenössischen Kunst, die keiner Interpretation bedurfte, weil sie sich selbst erklärte und scheinbar von allen verstanden wurde. Damit war auch der Weg nach oben und in die Breite geebnet, direkt vom Underground ins kommerzielle Establishment und hinaus in die Boulevardpresse, an welche die gesamte Textproduktion delegiert wurde. Dies wurde möglich, weil die gesamte Rezeption von nun an über die Biographie des Künstlers abgehandelt wurde und die Anekdoten die Texte zur Kunst ablösten. Wahrscheinlich sah man in dieser aufsässigen Affirmation des Trivialen eine subversive Form von Widerstand gegen die Klassengesellschaft, die Akademien und die Dünkel der Historiker und Kritiker. Es glich einer berechtigten Rache und die Energie war großartig. So nahm das Jahrzehnt seinen Lauf und etablierte eine Kunst, die wie Werbung funktionierte, die die Niederungen suchte und sich über Geld nobilitieren ließ. Es war eine Kunst, die den Weg zurück zu Ikone, Trophäe und Reliquie fand, weil sie in Sekundenschnelle Aufsehen, Gefallen und Missfallen erregen wollte. Künstler wie Damien Hirst oder Maurizio Cattelan brachten dies zur Perfektion, ihre Nachfolger steigerten es zur Biennalekunst. Damit kamen aber zwei alte Ungeheuer zurück: die Biographie (und damit verbunden der Freudsche Familienroman in vulgärer Ausprägung) und die Sprache der Religion (es wird nie aufhören damit).

Sarah Lucas sieht sich zwar nicht als Teil der YBA, aber ihre Werke funktionieren zumindest auf den ersten Blick gleich. Sie selbst und ihr Umfeld sind ihr Ausgangsmaterial, das sie zu Bildern und Installationen komprimiert, die einen an Redewendungen und Wortspiele erinnern. Berühmt sind ihre Selbstporträts wie jenes, wo sie in Jeans und T-Shirt mit gespreizten Beinen auf einem schäbigen Fauteuil sitzt (»Self-Portrait with Fried Eggs«, 1999),mit zwei Spiegeleiern als Brüste und direktem Blick in die Kamera, so als ob sie die Antwort auf unser kurzes Erstaunen über ihre Erscheinung bereits gegeben hätte. Also der Trick der vorgezogenen Antwort und Abfertigung, den die Kunst von Lucas bis zur Perfektion beherrscht: denn die Ablehnung ist hier der Anziehung immer einen Schritt voraus, aber ganz ruhig und zurückgelehnt. Das ist der Witz und das Vergnügen an »Fuck You«, es macht nur Spaß, wenn es vorgezogen und scheinbar grundlos einbricht. Denn umgekehrt, als Antwort auf etwas tatsächlich Vorgefallenes, ist es nur pathetisch. Somit bringt Lucas’ Arbeit ein Lebensgefühl und eine Wut auf den Punkt und erfüllt uns nebenbei mit etwas Nostalgie.

Alles okay und ein Kapitel Jugendkultur mehr, wenn da nicht dieses direkte und schnörkellose Sprechen von Geschlecht und Androgynität wäre. Dass Lucas sich und ihr Umfeld zum Ausgangsmaterial macht, hat eben weniger mit Selbstporträt und nichts mit Nabelschau zu tun, sondern mit der Tatsache, dass man beim Sprechen über Sexualität am besten von sich selbst ausgeht, da man die anderen diesbezüglich noch viel weniger versteht. Die zweite Schwierigkeit besteht darin, dass diese Themen zwar in der Öffentlichkeit allgegenwärtig sind, aber weit- gehend von Werbung, Boulevardmedien und Fernsehen besetzt werden, die alles als Spektakel, Sensation und Schlagzeile abhandeln. Ein öffentliches Sprechen jenseits von Moral, Sensation und abgestandenen Formeln existiert dazu kaum, es gibt auf dieser Ebene keine Sprache, um über Androgynität und Lust an Androgynität zu reden. Lucas’ Arbeiten gehen einen Weg, den ich verstehe: normierte Formulierungen, abgenutzte Gesten und platte Haltungen zu verwenden, um sich durch die Dummheit der anderen einen Platz zu verschaffen. Zum Beispiel mit der bequemen Macho-Pose der gespreizten Beinen, um zu suggerieren, dass sie selbst vielleicht auch ein Macho ist oder sein möchte oder was auch immer, aber in jedem Fall, dass gar nichts so festgelegt ist, wie behauptet und gefordert wird. Deshalb auch der direkte Blick der Künstlerin in die Kamera, der sagt: »Das ist nicht so, und wie denkst du eigentlich«. Diese Form von Ablehnung, die nicht ohne Abschätzigkeit auskommt, stellt Normen und Stereotypen bloß und macht gerade auch die Qualität der Arbeiten von Louise Bourgeois, Louise Lawler, Christopher Williams oder Rachel Harrison aus.

Lucas’ Werk entwickelt sich entlang einer Reihe von Motiven und Materialien, die für Saugen, Blasen, Spritzen, Entleeren, Verschwinden und Zerstören stehen: die Brüste, Penisse, Vaginas, Zigaretten, WC-Schüsseln, Autowracks. Als Objekte treten sie zuerst als effiziente und einprägsame Bilder auf, sie sind jedoch nur Stellvertreter für angespannte Momente. Die Brüste aus Zigaretten über einem Staubsauger aus Zigaretten (»It Sucks«, 1999), die Brüste aus Zigaretten auf einem Bürostuhl (»Oral Gratification«, 2000), ein Helm aus Zigaretten auf einem verschmuddelten Ledersessel (»Is Suicide Genetic«, 1996) und die verschiedenen Selbstporträts aus Zigaretten, all das öffnet schlagfertig, locker und manchmal etwas banal das Feld der Assoziationen: das zärtliche oder gierige Saugen an der Kippe ist ja nicht zu trennen vom Akt der Zerstörung, des Verbrennens und des kindlich-bestialischen Vergnügens, dies alles in die Lungen hinunterzuziehen, also in Rauch aufzulösen und das endgültige Verschwinden nicht nur zu zelebrieren und zu genießen, sondern auch kannibalisch zu verschlucken.

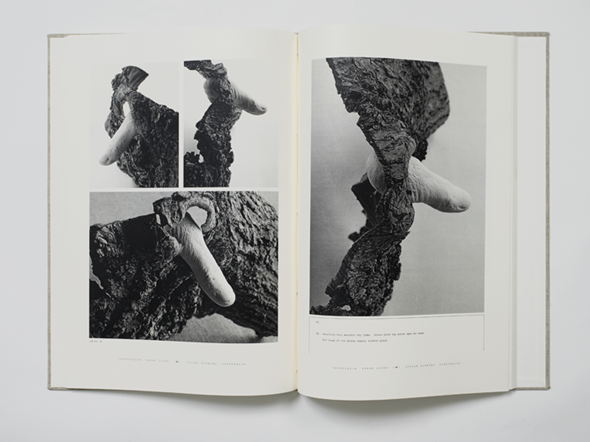

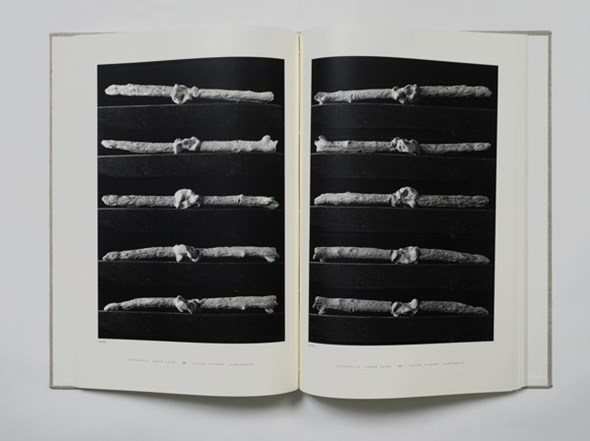

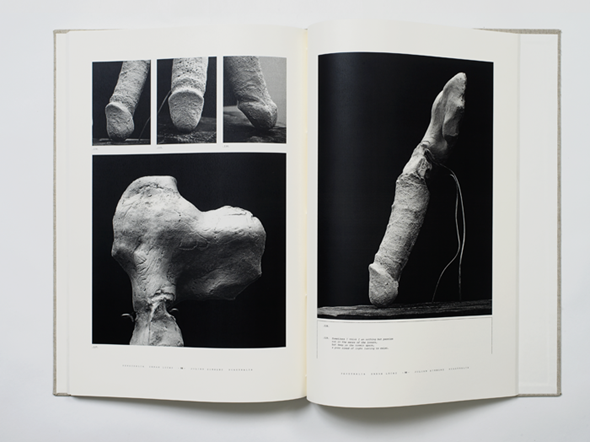

Und nun letztes Jahr das Buch »Penetralia« von Sarah Lucas und ihrem Partner Julian Simmons, das zur gleichnamigen Ausstellung in der Londoner Galerie Sadie Coles erschien. Es handelt sich umeine handgedruckte, in Leinen gebundene Publikation in teuerster Kleinstauflage. Wie der Titel sagt, geht es um Penetralia, also um das Innerste, Intimste, in Lucas’ Fall um in Gips gegossene Phalli, penisähnliche Objekte, Klumpen und Steinbeile, die in der Ausstellung als Kleinskulpturen auf Sockeln präsentiert wurden und im Buch vor tiefschwarzem Hintergrund abgebildet sind, als wären es archäologische Fundstücke. Die erste Seite zeigt die schwarz ausgefüllte Kontur eines Phallus mit schlappem Hodensack, der ausschaut wie eine missratene prähistorische Felszeichnung. Darauf folgt auf der Rückseite die Abbildung eines frisch gepflügten Ackers. Gleich zu Beginn wird somit aus dem Vollen geschöpft, vom Samen auf die feucht-fruchtbare Erde über das Archaische hin zum Mythologischen und wieder zurück ins Handfeste. Daran schließt eine Reihe etwas übertriebener, mir streckenweise nicht verständliche Texte an, gefolgt von zwei Bildern, die Sarah Lucas und Julian Simmons nackt in Küchenschürzen zeigen. Dann werden in rund 150 schwarzweißen Fotografien die Kleinskulpturen aus verschiedenen Blickrichtungen und durch Detailaufnahmen dokumentiert und inszeniert, begleitet von Sätzen und Gedichten:

»Ich habe den doppelten Horizont durchlaufen;

ich klettere über dem Bein Himmels,

gehüllt ins Sinken der irdische Schale.

Das, was bei Nacht entspringt, ist in mir.

Millionen Verzauberungen.

Das, was bei Tag hervorkommt, ist meinem

Auge angeheftet. Millionen Verzauberungen

Die irdische Schale wird vom Bein des Himmels

gehoben.

Du machst der Nacht ein Ende;

Heil Phallus!«

»Penetralia« ist eine exzentrische und gleichzeitigmelancholische Publikation, es ist ein Buch zwischen Minnegesang, neopräraphaelitischer Schwärmerei und Arts and Craft-Kult, ausgestattet mit dunkler Bildsprache, gerahmt von absurden Künstlerportraits und in bestechender Drucktechnik ausgeführt.

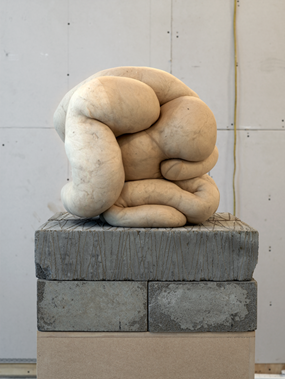

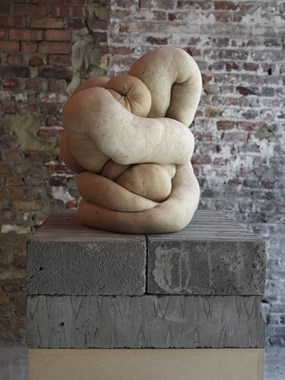

Buch und Skulptur kommen ohne Jugendkultur und aufgeregte Sprache aus, vorbei auch die visuellen Wortspiele, nicht aber der nachdenkliche Witz, denn hier stehen Skulpturen im Raum, die sich klassisch und zeitlos geben. »Alterswerk« dachte ich, Kunst für Erwachsene und dass sich im Grunde Lucas’ Werk vor dem Hintergrund der Geschichte der Skulptur betrachten ließe, ohne dabei gleich bei Henri Moore zu beginnen. Zum Beispiel die Serie der »Bunnys«, die ab 1997 entstanden ist, diese gespreizten Beine aus ausgestopften Frauenstrümpfen auf Bürostühlen und mit übergroßen Armen, die auch Ohren sind, und sich exhibitionistisch als postsurreale Skulpturen darbieten. Wie überhaupt das Werk auf ablehnende Darbietung angelegt war, wie »Penetralia« davon abkommt und die neuesten Skulpturen »Nuds« ganz damit zu brechen scheinen. Die Witzigkeit bleibt stecken, die Arbeiten verkriechen sich in sich selbst, die Party ist vorbei.

DANIEL BAUMANN ist freier Kurator, Kritiker und Konservator der Adolf Wölfli-Stiftung, Kunstmuseum Bern.

Vertreten von Sadie Coles HQ, London; Contemporary Fine Arts, Berlin; Gladstone Gallery, New York