Mit einer groß angelegten Retrospektive in den Hamburger Deichtorhallen ist POUL GERNES endgültig im aktuellen Kunstbetrieb angekommen. Wie schon Gustav Metzger erweist sich der Däne, wie hier in fünf Fragmenten behauptet wird, als ein maßlos unterschätzter Wegbereiter zeitgenössischer Kunst. Von RAIMAR STANGE

I.

Was haben so unterschiedliche Künstler wie Monica Bonvicini und Rosemarie Trockel, Pae White und Cosima von Bonin, Gerwald Rockenschaub und Rirkrit Tiravanija, Olaf Nicolai und Jorge Pardo gemeinsam? Ihre künstlerische Arbeit baut mehr oder weniger direkt auf das Schaffen von Poul Gernes auf. So war der Däne bis vor kurzem vor allem unter Künstlern, nicht aber einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Die Kölner Künstlerin Cosima von Bonin war es dann auch, die Gernes in den allgemeinen ästhetischen Diskurs einbrachte, integrierte sie doch 2001 Arbeiten von ihm in ihre eigentlich als Einzelausstellung gedachte Show »Bruder Poul sticht in See« im Kunstverein Hamburg. Damals zeigte sie ein Gernes’ nachempfundenes weißes Segelboot, außerdem stellte sie alle der noch vorhandenen Zielscheiben-Bilder des Dänen aus, die von Bonin auch nachnähen ließ. Wenige Jahre danach initiierte die Künstlerin außerdem, dass Arbeiten von Gernes 2007 auf der documenta 12 in Kassel zu sehen waren.

II.

Auch so kann man sich einem künstlerischem Werk nähern: Man gibt bei einer Internetsuchmaschine unter »Bilder suchen« den Namen »Poul Gernes« ein und lässt sich überraschen, was dann auf dem Bildschirm erscheint. Sicherlich hätte der so Gesuchte dieses Vorgehen geschätzt, handelt es sich doch hier um eine Prozedur, die so kollektiven wie anonymen Charakter besitzt. Eben dieses, kollektives Handeln und Anonymität, sind zentrale Momente in Gernes’ Ästhetik.

Zurück also zur Internetsuchmaschine, die uns immerhin »ungefähr 12.700 Ergebnisse« verspricht. Gleich auf der ersten farbvollen Seite sehen wir nicht nur ein Porträtfoto des 1925 geborenen und 1996 gestorbenen Künstlers mit wallendem Bart, sondern wichtige Werkgruppen von Gernes in Installationsansichten wie auch Einzelwerken. Die Reihe beginnt bei mir mit zwei schwarz-weiß Aufnahmen: Ein auf einer Glasplatte sitzendes menschliches Hinterteil ist da aus der Untersicht abgelichtet, es handelt sich hier um das von Gernes, was allerdings in der Arbeit nicht deutlich gemacht wird. Im Gegenteil: 1969 benutzte er diesen Körperteil, um mit postdadaistischem Biss seinen Kommentar zu dem bürgerlichen Streben nach Individualität abzugeben. So fotografierte er sein anonym bleibendes Gesäß nicht nur nackt ab, sondern präsentierte 1967 auch dessen Gipsabdruck als Skulptur. Einen Toilettendeckel hatte er übrigens bereits 1960 mit rot-weißen Streifen und schwarzem Spülknopf künstlerisch geadelt.

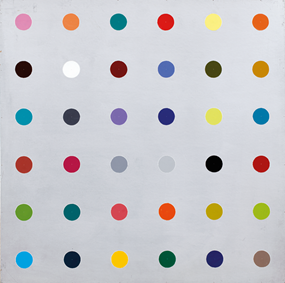

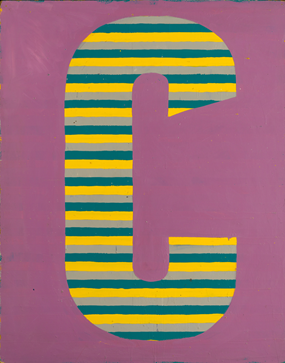

Gleich dreimal kommen besagte »Target«-Bilder auf der Internetseite vor. Anfang der 60er Jahre begann Gernes dieses Motiv, das sich an der Schnittstelle von Gegenständlichkeit und Abstraktion sowie an der Grenze von freier Kunst und angewandtem Design aufhält, in Serien zu malen. Dafür verwendete er wie die amerikanischen Künstler industrielle Lackfarbe. Strahlende Schönheit und schnelles Verstehen, kollektive Bildproduktion und der lapidare Appell nach Zielgerichtetheit reichen sich in diesen variantenreichen Kompositionen die Hand, in denen sich monochrome Farbringe um den anzuvisierenden Zielpunkt reihen. Weitere abstrakte Kompositionen, Linien-, Streifen- und Punktebilder finden wir ebenfalls bei unserer Bildersuche. Auch diese sind in Serie gemalt, auratische Einzelwerke sucht man vergebens. Daneben sehen wir plötzlich Gemälde und Plakate mit floralen und ornamentalen Mustern. Schon hier wird deutlich: Gernes vermied konsequent einen für ihn charakteristischen Stil, bevorzugte stattdessen ein Corporate Design, das bewusst keine irgendwie denkbare Bild- und Formensprache ausschließt.

Ein Bild fällt dann aber noch mehr heraus bei dieser Internetsuche, das Foto einer Lampe. Dieser Gebrauchsgegenstand ist ebenfalls eine Arbeit des Künstlers, der sich nämlich seit den 50er Jahren auch dem Möbeldesign zuwandte und Stühle, Tische oder eben Lampen gestaltete. Der Bauhaus-Tradition folgend flossen dabei wie selbstverständlich seine künstlerischen Strategien, etwa eine abstrakte Linienführung, in diese Produktion ein, die versuchte, Kunst und alltägliches Leben einander anzunähern. Auch genau darum begann Gernes Ende der 60er Jahre gleichsam als künstlerischer Dienstleister mit der visuellen Gestaltung von einem Rathaus, Krankenhaus, Kino und einer Bäckerei. Dass diese Innen- und Außenraumgestaltungen, die die Formensprache seiner abstrakten wie floralen Bilder variieren, durchaus auch als Dekorationen gesehen werden können, störte ihn nicht. Stattdessen beteuert Gernes 1981: »Seit einigen Jahren verlange ich von meiner Kunst, meinen Mitmenschen Freude zu bereiten und nicht zu einem ästhetischen Egotrip zu werden«.

Zwei Werkgruppen des Künstlers sind auf dieser Internetseite allerdings nicht zu entdecken: Poul Gernes’ poetische Bootskonstruktionen und seine Filme.

III.

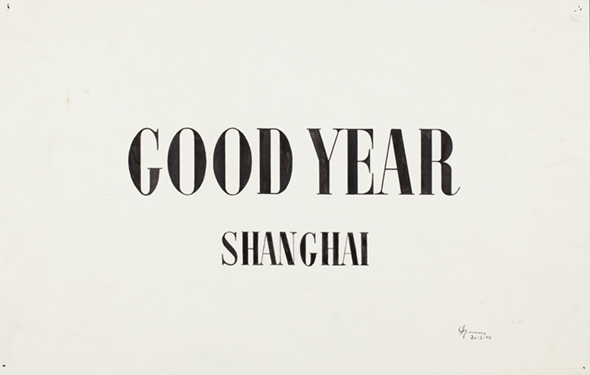

1943 schlägt die deutsche SS den Aufstand im Warschauer Ghetto brutal nieder, im Zweiten Weltkrieg aber gewinnen die Alliierten nach der deutschen Niederlage bei Stalingrad endgültig die Überhand, der Libanon erhält den Status der Unabhängigkeit, »Der gute Mensch von Sezuan« von Bertolt Brecht wird uraufgeführt, Mick Jagger und Blinky Palermo erblicken das Licht der Welt. Und Poul Gernes malt, gut 15 Jahre vor dem Aufkommen der Pop Art und mehr als 20 Jahre vor dem Erscheinen von Roland Barthes’ Essay »Der Tod des Autors«, sein wegweisendes Bild »Untitled«, auf dem der Schriftzug »Good Year Shanghai« zu sehen ist. Mit Tinte sind die drei Worte in Druckbuchstaben auf weißem Papier aufgetragen, mit der Hand und doch jede Handschrift verleugnend, denn penibel genau folgt Gernes dem vorgegebenen Layout. Und doch entwickelt das Bild im Spannungsfeld von linientreuem Nachvollzug und sensibler Umsetzung ein Artefakt von so minimalistischer wie filigraner Schönheit. So ist dieses geniale Bild ein frühes Fanal für das spätere, ausgereifte Werk des Künstlers.

IV.

Der Verzicht auf autonome Autorschaft erfüllt bei Gernes, und das ist das Entscheidende, keinen künstlerischen Selbstzweck, sondern betont die Möglichkeit des Menschen, sich als soziales Wesen zu verhalten, als ein gesellschaftliches Subjekt, das sich in kollektive Strukturen einbetten kann. Eine solche kollektive Struktur hat Gernes initiiert, als er 1961 zusammen mit dem Kunsthistoriker Troels Andersen in Kopenhagen die »Experimentierende Kunstschule«, die »Eks-skolen«, gründete. Diese Schule war als Gegenmodell zu der geschichtsträchtigen Kunstakademie angelegt und betonte nicht nur einen experimentellen, medienübergreifenden Umgang mit Kunst, der sich gerade in den Bereichen Happening und Performance, Collage und Film ausprobierte, sondern vor allem auch ein hierarchieloses Miteinander von Studenten und Nicht-Studenten. Zu letzteren zählten »Lehrende« wie Per Kirkeby, John Davidsen und Peter Louis-Jensen. Gemeinsam wurden Ausstellungen, wie etwa das Happening-Festival im Oktober 1966 organisiert, an dem auch Joseph Beuys teilnahm. Gemeinsam wurde immer wieder auch künstlerisch gearbeitet, die jeweilige Autorschaft blieb dabei oftmals ungenannt. So feierte das Kollektiv an der »Eks-Skolen« bis zu seiner Auflösung Anfang der 70er Jahre erfolgreich seine emanzipativen, ja politischen Qualitäten. Zur selben Zeit lebte Gernes mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in einer linken Kommune, arbeitete als »Sozialarbeiter« und renovierte gemeinsam mit Drogenabhängigen öffentliche Gebäude.

V.

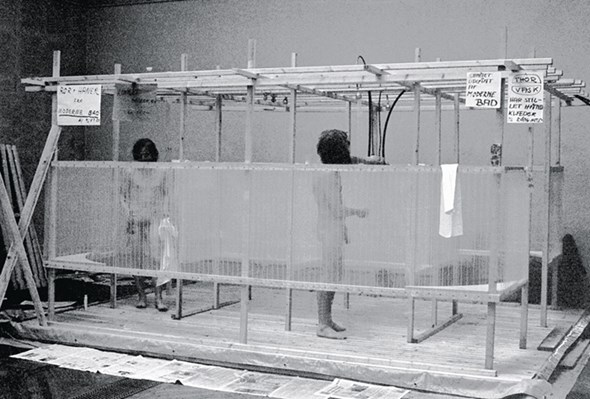

Zu den Höhepunkten von Gernes kollektiver und interaktiver, wenn man so will relationaler Kunst zählen sicherlich zwei Ideen, von denen leider nur eine verwirklicht wurde: Die Umnutzung des Ausstellungsraumes zu einer öffentlichen Dusche und zu einer Präsentations- und Arbeitsfläche für Unternehmen und Betriebe. Ersteres wurde 1969 im »Festival 200« in der Kopenhagener Kunsthalle Charlottenborg realisiert: die Installation »Großes kollektives Duschbad« bot Besuchern beiderlei Geschlechts die Möglichkeit zusammen in der Ausstellung zu duschen – die »relationale Ästhetik«, wie es Nicolas Bourriaud in den 90er Jahren formulierte, war bereits geboren. Wenige Monate später plante Poul Gernes 1970 im Rahmen der Ausstellung »Tabernakel« im dänischen Louisiana Museum of Modern Art diverse Firmen einzuladen, sich zu präsentieren. Der Teil »Citroen in Louisiana« etwa sah vor, dass der französische Automobilhersteller seine Modelle auf niedrigen Sockeln im Museumspark zeige, zudem sollte eine Werbekampagne für diese Ausstellung der Firma inszeniert werden. Eine betriebstaugliche Bowling-Bahn, Automaten mit kostenloser Eiscreme, eine funktionierende Abendschule und der Betrieb einer Bootswerft waren ebenfalls vorgesehen. Leider konnte der Künstler sich mit seinen bahnbrechenden Ideen gegenüber den verantwortlichen Kuratoren des Museums nicht durchsetzen – Rirkrit Tiravanija aber, damals gerade 9 Jahre alt, hätte sich sicherlich in dieser so komplexen wie lebensnahen Situation, die nicht nur strukturell an seine spätere Ausstellung »Das soziale Kapital«, 1998, im Züricher migros museum erinnert, pudelwohl gefühlt. Damals hatte Tiravanija einen Supermarkt im Ausstellungsraum nachgestellt.

RAIMAR STANGE ist Kritiker und Kurator. Er lebt in Berlin.

POUL GERNES, geboren 1925 in Kopenhagen. Gestorben 1996 in Schweden. Letzte Ausstellungen sind Poul Gernes, Deichtorhallen Hamburg/Malmö Konsthall/Lunds Konsthall (solo) (2010/2011); Poul’s Circle Performance, Galerie Sabine Knust, München; Bilder über Bilder, MUMOK, Wien (2010); Galleri Bo Bjerggaard (kuratiert von Per Kirkeby), Kopenhagen (2009); Painting Now and Forever, Greene Naftali Gallery, Matthew Marks, New York (2008); documenta 12, Kassel; Fish and Ships, Kunsthaus Hamburg; Behind, Galerie Ben Kaufmann, Berlin (solo) (2007).

Vertreten von GALERIE BEN KAUFMANN, Berlin; GALLERI BO BJERGGAARD, Kopenhagen