Würde

Entblößung

Kontrolle

„Karolina“ (2002) ist ein achtminütiger Film über die 18-jährige Karolina: Sie liegt im Bett, ihre Knochen sind vielfach gebrochen, sie zerbröckeln und wachsen nicht mehr zusammen. Jede noch so kleine Bewegung verursacht grausamen Schmerz. Man sieht, dass Karolina langsam stirbt. Sie ist morphiumabhängig, sie hat sich entschieden, gegen die unerträgliche Pein Morphium zu nehmen. Damit es wirkt, muss die Dosis erhöht werden, was neben der Sucht zur Folge hat, dass ihr Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, wodurch die Hirnzellen zerstört werden. Der Kampf gegen ihre Schmerzen bringt den Tod.

Das Treffen zwischen ihr und dem polnischen Künstler Artur Zmijewski kam durch ein Inserat zustande. Zmijewski hatte in einer polnischen Zeitung eine kleine Annonce aufgegeben, in der er nach einem Menschen suchte, der bereit war, seine Schmerzen mit anderen zu teilen. Die an fortgeschrittener Osteoporose erkrankte Karolina hat ihn angerufen, Zmijewski ist hingefahren und hat sie gefilmt. „Karolina“ ist ein unerträglicher Film, weil es keine Aussicht auf Zukunft gibt. Im Katalog „Einmal ist keinmal“, der Zmijewskis aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Basel sowie seinen Auftritt im Polnischen Pavillon der diesjährigen Biennale begleitet, wird der Künstler mit folgender Aussage zitiert:

„Ich fragte sie, was nach dem Tod eines Menschen geschieht. Sie sagte, es geschehe nichts mehr. Ich fragte sie auch nach der Langeweile – Karolina kann seit Monaten nicht mehr vom Bett aufstehen, sie liegt alleine in einer dunklen Wohnung voller alter Möbel. Sie sagte, sie verspürt keine Langeweile, weil der Schmerz ihre Zeit füllt. Nur eine Frage, die ich ursprünglich stellen wollte, habe ich schließlich nicht gestellt – die Frage nach dem Sex. Ob ihr Körper für sie nur eine Quelle ihrer Schmerzen ist? Oder ob er zumindest manchmal auch eine Quelle der Lust ist?“ („Einmal ist keinmal“, S. 119)

Artur Zmijewski, 1966 in Warschau geboren, war Student im Atelier von Grzegorz Kowalski, wo sich in den 1990er Jahren wichtige polnische Künstler wie Katarzyna Kozyra, Jacek Markiewicz oder Pawel Althamer getroffen haben. Grzegorz Kowalski forderte seine Studenten auf, der Welt mit Neugier und Lust zu begegnen und sie wie ein Anthropologe jenseits von Moral und Ethik zu erkunden. Bekannt wurde Zmijewski durch die Fotoserie „Eye for an Eye“ von 1998, die nackte Menschen zeigt, manche von ihnen ohne Beine oder Arme. Die fehlenden Körperteile werden „ersetzt“, indem die Unversehrten ihre Glieder „ausleihen“. Die Arrangements haben etwas Komisches und Verzweifeltes, denn der Versuch ist absurd, das Fehlende lässt sich nicht ersetzen, sondern wird erst recht entblößt. Man guckt immer wieder hin und entdeckt, dass hier ein Mann ohne Bein steht, dem die Anwesenheit eines unversehrten Mannes oder einer unversehrten Frau nicht peinlich ist. Die Filme „Gesangsstunde 1“ (14’, 2001) und „Gesangsstunde 2“ (16’30’’, 2003) funktionieren ähnlich. Junge Gehörlose haben das „Kyrie“ aus der „Polnischen Messe“ von Jan Maklakiewicz beziehungsweise Kantaten von Johann Sebastian Bach einstudiert und singen diese nun vor. Die Vorführung wird zur großen Kakofonie. Auf die Frage von Journalisten: „Geht es darum, diese Niederlage zu zeigen?“, antwortete Zmijewski: „Die Niederlage gesunder Menschen beim Versuch, behinderte Menschen an sich anzugleichen.“ („Einmal ist keinmal“, S. 88)

Man fragt sich, warum Zmijewskis Dokumentarfilme im Kunstkontext gezeigt werden. Offenbar bleibt die Kunst ein Ort, wo kompromisslose Darstellungen noch möglich sind, wo sie ihr Publikum finden und ihre Wertschätzung. Der Dokumentarfilm, wie wir ihn in seinen verschiedenen Ausformungen im Fernsehen sehen, fokussiert längst nicht mehr auf die Welt, sondern auf die Zuschauer. Er tut so, als wolle er einem Thema gerecht werden, dabei geht es ihm vor allem darum, die Zuschauer nicht zu verlieren, keine Klage am Hals zu haben und die Werbekunden nicht zu erschrecken. Kaum – außer vielleicht bei Arte – wäre die Ausstrahlung von „Karolina“ denkbar. Jede halbwegs vernünftige Fernsehredaktion würde eine ausgewogene Berichterstattung fordern: ein Interview mit der Mutter, einen Schwenk auf die Familiengeschichte, ein Gespräch mit Freunden, ein Travelling durch Wohnung und Quartier, die Fachmeinung von Ärzten etc. Ausgewogenheit als raffinierte Form von Entmündigung. „Karolina“ ist deshalb so unerträglich, weil Zmijewski auf jegliche Ablenkung verzichtet und keine Dispositive des Trosts bereitstellt. Alles, was man zu sehen bekommt, ist Karolina, ihr gibt er die Stimme, es ist die Stimme unendlichen Leidens und tiefster Einsamkeit. So ist es gut, dass er die Frage nach dem Sex nicht stellt, sie entspringt nicht einem wirklichen Interesse am Teenager, sondern seiner Hoffnung auf einen Lichtblick, um sich selbst etwas Erleichterung zu verschaffen. Zum Schluss bliebe noch als letzter Strohhalm der Abspann, aber er kommt nicht. Kein Wort im Stil von „Karolina ist xy Monate nach den Dreharbeiten gestorben“. Auch diese Geste der „Versöhnung“ bietet Zmijewski nicht, weil sie nichts mit Karolina zu tun hat, sondern mit unserem Bedürfnis nach Erleichterung. „Karolina“ zeigt einen lebenden Menschen, nicht einen toten.

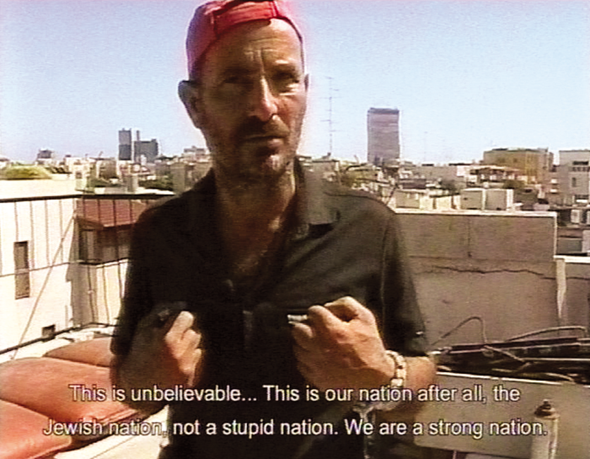

Auch „Lisa“ (11’, 2003) und „Itzik“ (5’05’’, 2003) fokussieren auf Einzelpersonen, denen Zmijewski mit Respekt, Ruhe und Unerbittlichkeit begegnet. In „Lisa“ erzählt eine jüngere deutsche Frau, sie habe durch eine Illumination erfahren, dass sie in ihrem früheren Leben als zwölfjähriger jüdischer Junge von Nazis mit einem Schuss in den Hinterkopf ermordet worden sei und dass ihr Gott gesagt habe, sie müsse nach Israel fahren. Jetzt lebt sie in Tel Aviv, wo sie als Pflegerin arbeitet, einsam und ohne Freunde unter den Juden, für die ihre Geschichte absurd ist. Itzik, dessen Sohn in der israelischen Armee dient, ist voller Zorn und holt vor der Kamera zu einem wütenden Rundumschlag gegen die Araber aus. Seine Ansichten, eine Mischung aus historischen Angaben, biblischen Erzählungen und alten jüdischen Legenden, kulminieren in der Feststellung, dass der Holocaust den Juden das Recht gebe, Araber zu töten. „Lisa“ und „Itzik“ sind Filme, vor denen man überrascht sitzen bleibt: wie unglaublich Menschen sein können und welche Gefängnisse sie sich bauen.

Zmijewski filmt unvoreingenommen, ohne Moral und Scham, ein Vorgehen, das in „80064“ (11’05’’, 2004) seinen ersten und zweifelhaften Höhepunkt findet: Der Künstler beschließt, einen ehemaligen KZ-Gefangenen zu überreden, seine Lagernummer nachzutätowieren. Jósef Tarnawa, ein heute 92-jähriger Mann und ehemaliger Häftling in Auschwitz, willigt ein. Wir sehen ihn zusammen mit Zmijewski und dem Tätowierer in dessen Studio. Als sie mit dem Tätowieren beginnen wollen, widersetzt sich der alte Mann. Zmijewski beginnt Druck auszuüben und erinnert ihn daran, dass er einverstanden gewesen sei, dass er jetzt nicht seine Meinung ändern könne usw. Zum Schluss willigt Tarnawa ein, und die Nummer wird schwarz nachgestochen. Im Verlauf des Films erzählt der ehemalige Gefangene, dass er das KZ überlebt hat, weil er sich völlig angepasst und unterworfen habe, was sich nun vor der Kamera wiederholt. Vor uns sitzt kein Held, und doch ist er ein Held. Im Verlauf von „80064“ verschiebt sich unsere Aufmerksamkeit von Tarnawas Geschichte hin zur Frage, ob die beiden es wirklich wagen, die Lagernummer aufzufrischen. Damit übernimmt der Zuschauer die Hauptrolle, wird zum Komplizen des Filmers, und Tarnawa selbst wird zum Statisten – so funktioniert der konventionelle Dokumentarfilm.

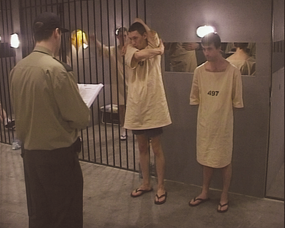

Zmijewskis Dokumentarfilme sind immer auch kleine Theaterstücke. Sie entstehen nicht zufällig, sondern beruhen auf im Voraus festgelegten und von den Beteiligten akzeptierten Rahmenbedingungen. Der Auftritt vor der Kamera ist immer auch eine Performance, die sich im Schleuderkurs zwischen Theater und Leben entwickelt. Es scheint mir, dass Zmijewskis Arbeiten ab 2003 die theatralische Ebene und ihr kurioses Verhältnis zum Leben stärker gewichten, insbesondere die Drogen-Filme (2003/2004), die Arbeiten mit dem polnischen Schauspieler Wojciech Królikiewicz und der im Polnischen Pavillon in Venedig präsentierte Film „Wiederholung“ (2005). In der Drogen-Serie tritt Pawel Althamer, ein Freund Zmijewskis und selbst Künstler, unter dem Einfluss verschiedener Drogen auf: „Magic Mushrooms“ (11’20’’), „Peyotl“ (14’50’’), „LSD“ (15’40’’), „Hypnose 1“ (13’17’’), „Weronika“ (15’), „Haschisch“ (14’), „Hypnose 2“ (15’30’’) und „Wahrheitsserum“ (20’) – wobei Weronika keine obskure Droge ist, sondern eine menschliche: Althamers Tochter. „Wiederholung“ ist das Remake von Philip Zimbardos Experiment von 1971, das als „Stanford Prison Experiment“ in die Geschichte einging: Ausgewählte Freiwillige werden in ein nachgebautes Gefängnis gebracht, wo sie per Los die Rolle der Häftlinge bzw. Gefängniswärter übernehmen. Im Original artete das Experiment nach wenigen Tagen aus und musste unter dramatischen Bedingungen abgebrochen werden. Im Remake mit polnischen Freiwilligen gibt es nach einigen überraschenden Entwicklungen ein Happy End.

In der Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Wojciech Królikiewicz gelingen Zmijewski die schönsten Gratwanderungen zwischen Entblößung und Würde, Performance und Leben, Kontrolle und Freiheit. Królikiewicz leidet an der Huntington’schen Krankheit, er kann nur mit größter Mühe seine Muskeln koordinieren, somit werden die alltäglichsten Tätigkeiten zur riesigen Herausforderung und enden in Atemnot. „Rendezvous“ (8’, 2004) zeigt Królikiewicz beim Aufstehen und Anziehen, wobei seine grotesken Bewegungen einem Tanz ähneln. Etwas später trifft er Danuta Witkowska, die ebenfalls an der Huntington’schen Krankheit leidet. Gemeinsam essen sie im Restaurant eine Pizza, spazieren durch den Park und sehen mit ihren Verrenkungen aus, als würden sie Behinderte nachahmen. Wie in „Eye for an Eye“, „Karolina“ und „Gesangsstunde 1“ bzw. „Gesangsstunde 2“ entblößen sich in „Rendezvous“ Menschen mit Selbstverständnis und Würde. Sie zeigen, dass der Zwang der Gesellschaft, der Geschichte und sogar der Demokratie, Normen zu entwickeln, Konventionen durchzusetzen und Gleichheit zu schaffen, eine immer währende Bedrohung für die Freiheit ist. Und dass ihr Körper folglich Kampfgebiet bleibt.

In der Installation „William Shakespeare, Sonette“ liest Wojciech Królikiewicz eine Auswahl von Shakespeares Sonetten vor, und man hört bei jedem Wort die Anstrengung, die es ihn kostet. Auf einem Monitor ist er zu sehen, wie er mit seinen Zuckungen die Bücher, aus denen er vorgelesen hat, zerfetzt, sie liegen als Überreste in einer Vitrine daneben. Wie ein Hammer fällt die lakonische Feststellung auf einen nieder: dass die Kunst im Vergleich zum Leben lächerlich ist, dass sie uns aber überlebt und – mindestens für Augenblicke – erfüllt.

DANIEL BAUMANN lebt in Basel und ist Konservator der Adolf-Wölfli-Stiftung am Kunstmuseum Bern sowie Projektleiter der Nordtangente-Kunsttangente Basel.

ARTUR ZMIJEWSKI 1966 in Warschau geboren, 1990–95 Studium der Bildhauerei an der Kunstakademie Warschau, Abschluss bei Professor Grzegorz Kowalski, 1999 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Lebt in Warschau.

Vertreten von Foksal Gallery Foundation, Warschau; Galerie Peter Kilchmann, Zürich