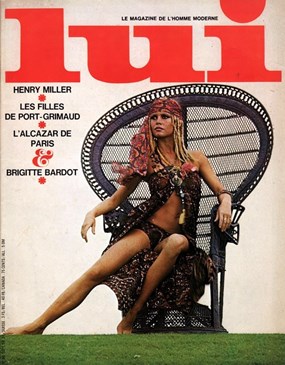

lui, Cover, September 1969

Das eigene Ding

Welchen Beitrag zur Kultur leisten Nischenmagazine? JOACHIM BESSING schaut sich einige Modemagazine an und findet sowohl Widerstandspotenzial wie auch Manierismus.

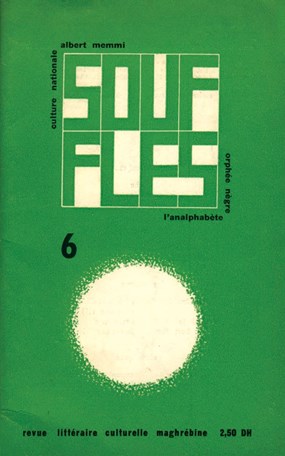

Der lässige Ausspruch des Großverlegers Axel Cäsar Springer, demzufolge »die Zeitung von gestern das Papier ist, in das morgen der Fisch eingewickelt wird«, ließ sich immer nur bedingt auf die den Zeitungen artverwandten Zeitschriften und Magazine übertragen. Modeinteressierte fahnden verstärkt nach den versprengt erhältlichen Ausgaben der um die Jahrhundertwende in Deutschland erschienenen Zeitschrift »Die Dame«, anspruchsvolle Junggesellen dekorieren ihre Coffeetables mit Heften des französischen Herrenmagazins »Lui« (aber nur aus den Jahren 1971–1978). In Kunstkreisen werden aus dieser Ära die Ausgaben des nordafrikanischen Fanzines »Souffles« gesucht, und wer beispielsweise zu den Glücklichen gehört, die alle acht Ausgaben des »Aspen Magazine« aufbewahrt haben, der kann allein für diese ausgesprochen schmale Zeitschriftensammlung (der Abonnentenpreis lag in den späten Sechzigern bei 16 Dollar pro Ausgabe) mittlerweile lässig zehntausend Euro verlangen – die ebenso lässig hingeblättert würden von einem dann sich umso glücklicher schätzenden Sammler. Die von der ehemaligen »Women’s Wear Daily«-Redakteurin Phyllis Johnson zwischen 1965 und 1971 herausgegebene Zeitschrift war schon etwas Besonderes: Jede Ausgabe steckte in einer hübsch gestalteten Schachtel, die Beiträge bestanden aus losen Einlegern in diversen Formaten (unter anderem auch Schallplatten), jede Ausgabe wurde nach dem kuratorischen Prinzip durch einen neuen Chefredakteur zusammengestellt, und die Anzeigen – wurden diskret auf dem Boden der Schachtel versteckt (die letzten Folgen kamen dann ganz ohne aus).

So richtig wertvoll aber werden die »Aspen«-Magazine vor allem, weil sich in deren verlegerischem und konzeptionellem Prinzip ein Großteil der heute sogenannten Nischenmagazine begründet sehen lässt: Im kuratorischen Ansatz nämlich; im ganzheitlichen Anspruch, was die Einbeziehung aller möglichen Medienformate und Beiträger anbetrifft ebenso; letztendlich: in einer prinzipiellen Grenzüberschreitung der Form an sich – Medium oder Multiple? Jein, eben: beides. Und grundsätzlich mit einem starken Drang zum Unikat.

Die verlegerische Gegenposition zu einem Axel Cäsar Springer, zu William Randolph Hearst, Joseph Pulitzer, Rupert Murdoch oder Condé Montrose Nast könnte krasser nicht formuliert sein; bisweilen scheint es so, als seien nur wenige Macher der sogenannten Nischentitel daran interessiert, mit ihrem Medium eine große Reichweite zu erzielen, zu einer neuen »Vogue«, einem neuen »Artforum« zu werden – vulgo: Profit zu machen. Die Magazine »Editor & Art Director« aus den Vereinigten Staaten, »Kasino A4« aus Finnland, »Nico« aus Luxemburg, »Nuke« aus Frankreich oder »This is a Magazine / This is not a Magazine« aus Italien machen es bereits mit der Wahl ihrer Titel klar: keine Hefte für den Kiosk von nebenan (wo »Vanity Fair«, »Vogue« und die Nachrichtenmagazine ausliegen), unser Magazin gehört in den Conceptstore. Alternativ: Wird in der Galerie unseres Vertrauens verkauft, oder: Ist eben nur am Flughafen erhältlich (weil unsere Leser sowieso nur dort einkaufen).

Angesichts der liebevollen Machart sowohl hinsichtlich der grafischen Gestaltung wie auch bei der Herstellung, in puncto verwendeter Papiersorten, Druckverfahren, Bindungsmethoden et cetera, entsteht sowieso der Eindruck, dass es sich ohnehin eher um Buchobjekte handeln soll denn um schnödes Einwickelpapier für die Fische von morgen.

So richtig wertvoll aber werden die »Aspen«-Magazine vor allem, weil sich in deren verlegerischem und konzeptionellem Prinzip ein Großteil der heute sogenannten Nischenmagazine begründet sehen lässt: Im kuratorischen Ansatz nämlich; im ganzheitlichen Anspruch, was die Einbeziehung aller möglichen Medienformate und Beiträger anbetrifft ebenso; letztendlich: in einer prinzipiellen Grenzüberschreitung der Form an sich – Medium oder Multiple? Jein, eben: beides. Und grundsätzlich mit einem starken Drang zum Unikat.

Die verlegerische Gegenposition zu einem Axel Cäsar Springer, zu William Randolph Hearst, Joseph Pulitzer, Rupert Murdoch oder Condé Montrose Nast könnte krasser nicht formuliert sein; bisweilen scheint es so, als seien nur wenige Macher der sogenannten Nischentitel daran interessiert, mit ihrem Medium eine große Reichweite zu erzielen, zu einer neuen »Vogue«, einem neuen »Artforum« zu werden – vulgo: Profit zu machen. Die Magazine »Editor & Art Director« aus den Vereinigten Staaten, »Kasino A4« aus Finnland, »Nico« aus Luxemburg, »Nuke« aus Frankreich oder »This is a Magazine / This is not a Magazine« aus Italien machen es bereits mit der Wahl ihrer Titel klar: keine Hefte für den Kiosk von nebenan (wo »Vanity Fair«, »Vogue« und die Nachrichtenmagazine ausliegen), unser Magazin gehört in den Conceptstore. Alternativ: Wird in der Galerie unseres Vertrauens verkauft, oder: Ist eben nur am Flughafen erhältlich (weil unsere Leser sowieso nur dort einkaufen).

Angesichts der liebevollen Machart sowohl hinsichtlich der grafischen Gestaltung wie auch bei der Herstellung, in puncto verwendeter Papiersorten, Druckverfahren, Bindungsmethoden et cetera, entsteht sowieso der Eindruck, dass es sich ohnehin eher um Buchobjekte handeln soll denn um schnödes Einwickelpapier für die Fische von morgen.

Souffles, Cover 1967

Der Begriff einer »Spielwiese« drängt sich mit all seinen Hässlichkeiten auf. Schließlich ist »unprofessionell« zum Totschlagargument des 21. Jahrhunderts avanciert. Und Professionalität wird nun mal von profitablem Arbeiten bedingt. Für die Produktion der Nischenmagazine sind aufgrund der inhärenten Mängel punkto Auflage und daran gekoppelter Seitenpreise am Anzeigenmarkt auch wirtschaftliche Einschnitte zu tragen, die solche Verleger eher als Überzeugungstäter denn als tatsächlich ernst zu nehmende Kontrahenten der Medienbranche erscheinen lassen. »Ein schönes Hobby«, so das fachmännische Urteil von sowohl Finanzbeamten wie Bankberatern oder Großverlegern. Klar, wer für einen solchen Titel arbeitet, der verdient damit kaum Geld. Und wer als Fotograf oder Texter mit einem solchen Medium kooperiert, der verdient zumeist überhaupt nichts (das wird auch beim »Aspen Magazine« nicht anders gewesen sein, da sei nur der damalige Copypreis bedacht). Und trotzdem quellen die E-Mail-Kästen der Redakteure – für Text wie für Bild – dieser Nischentitel über mit Bitten um Auftrag zum Abdruck. Denn dort kann man noch machen, was nirgendwo sonst mehr geht.

Der Druck der Anzeigenkunden auf die regulär wirtschaftenden Redaktionen ist enorm hoch. Wer sich als professioneller Journalist, als professioneller Fotograf, Stylist et cetera sein Einkommen verdienen will, muss hauptsächlich Jobs erledigen, mit denen sich das Portfolio nur schlecht auf Hochglanz bringen lässt. Ganz oben, in der Realität der fünfstelligen Tagesgagen (für Fotografie) und der vierstelligen Abdruckhonorare (für Texte) ist es nicht etwa dünner geworden, dort ist nach wie vor noch für etwa genauso viele gute Leute Platz wie noch in den 1980er und 1970er Jahren. Allerdings hat sich die Zahl der Titel mindestens verzehnfacht, der Markt ist zudem global organisiert, was bedeutet, dass man sich nicht mehr nur im heimischen Haifischbecken beweisen, sondern vor einer internationalen Creme bestehen muss.

Der revolutionäre Impetus, der auch beim »Aspen Magazine« eine maßgebliche Rolle spielte, scheint direkt aus den zuvor genannten Bedingungen des heutigen Zeitschriftenmarktes zu erwachsen: Dies Spiel nicht mehr mitspielen zu wollen, etwas »Eigenes« machen zu können, die Regeln in höherem Maße selbst zu bestimmen: Das erscheint als wichtig genug, um sich die ungeheure Arbeit einer finanziell fruchtlosen Verlegertätigkeit aufzubürden. Einen Beitrag leisten zu wollen; zur Kultur womöglich? Gewiss. Auch das spielt sicherlich mit hinein. Eines aber dürfte schon klar sein: Der Begriff »Nischenmagazin« ist in den meisten Fällen irreführend – es geht nämlich selten nur um ein Magazin, das für eine Nische produziert wird, also Inhalte zu bieten hat, die »von den Großen« entweder in Ermangelung von »Underground-Kompetenz« oder des guten alten Distinktionskriteriums des »guten Geschmacks« missachtet oder übersehen werden.

Nein: Nischenzeitschriften werden von professionellen Journalisten deshalb so genannt, weil sie es sich in ihrer Nische gemütlich machen. Und mit dem revolutionären Impetus ist es so, dass daraus auch allzu rasch ein Manierismus reifen kann. So wurde neulich ein hoch bezahlter englischer Berater vom Chefredakteur eines deutschen Nischentitels nach einer empfehlenswerten Guideline für die nächsten Ausgaben des Blattes befragt. Der Engländer darauf prompt: »Make it strange. Make it less – understandable.«

JOACHIM BESSING ist Schriftsteller und lehrt Modejournalismus an der Akademie für Mode und Design in Berlin.

Der Druck der Anzeigenkunden auf die regulär wirtschaftenden Redaktionen ist enorm hoch. Wer sich als professioneller Journalist, als professioneller Fotograf, Stylist et cetera sein Einkommen verdienen will, muss hauptsächlich Jobs erledigen, mit denen sich das Portfolio nur schlecht auf Hochglanz bringen lässt. Ganz oben, in der Realität der fünfstelligen Tagesgagen (für Fotografie) und der vierstelligen Abdruckhonorare (für Texte) ist es nicht etwa dünner geworden, dort ist nach wie vor noch für etwa genauso viele gute Leute Platz wie noch in den 1980er und 1970er Jahren. Allerdings hat sich die Zahl der Titel mindestens verzehnfacht, der Markt ist zudem global organisiert, was bedeutet, dass man sich nicht mehr nur im heimischen Haifischbecken beweisen, sondern vor einer internationalen Creme bestehen muss.

Der revolutionäre Impetus, der auch beim »Aspen Magazine« eine maßgebliche Rolle spielte, scheint direkt aus den zuvor genannten Bedingungen des heutigen Zeitschriftenmarktes zu erwachsen: Dies Spiel nicht mehr mitspielen zu wollen, etwas »Eigenes« machen zu können, die Regeln in höherem Maße selbst zu bestimmen: Das erscheint als wichtig genug, um sich die ungeheure Arbeit einer finanziell fruchtlosen Verlegertätigkeit aufzubürden. Einen Beitrag leisten zu wollen; zur Kultur womöglich? Gewiss. Auch das spielt sicherlich mit hinein. Eines aber dürfte schon klar sein: Der Begriff »Nischenmagazin« ist in den meisten Fällen irreführend – es geht nämlich selten nur um ein Magazin, das für eine Nische produziert wird, also Inhalte zu bieten hat, die »von den Großen« entweder in Ermangelung von »Underground-Kompetenz« oder des guten alten Distinktionskriteriums des »guten Geschmacks« missachtet oder übersehen werden.

Nein: Nischenzeitschriften werden von professionellen Journalisten deshalb so genannt, weil sie es sich in ihrer Nische gemütlich machen. Und mit dem revolutionären Impetus ist es so, dass daraus auch allzu rasch ein Manierismus reifen kann. So wurde neulich ein hoch bezahlter englischer Berater vom Chefredakteur eines deutschen Nischentitels nach einer empfehlenswerten Guideline für die nächsten Ausgaben des Blattes befragt. Der Engländer darauf prompt: »Make it strange. Make it less – understandable.«

JOACHIM BESSING ist Schriftsteller und lehrt Modejournalismus an der Akademie für Mode und Design in Berlin.