»Leben mit Pop. Eine Reproduktion des Kapitalistischen Realismus«

Kunsthalle Düsseldorf 21.7.–29.9.2013

I am a photograph

Waren widersetzen sich den Formen der Erinnerung, die sie nicht selbst hervorbringen. Der aktuelle Quasi-Trend, historische Ausstellungen neu zu inszenieren – man denke etwa an das Remake von »When Attitudes Become Form« diesen Sommer in der Fondazione Prada, Venedig –, kann als fortgeschrittenes Symptom der Kommerzialisierung von kunsthistorischer Erinnerung verstanden werden. Offenbar ist nicht nur das einzelne Kunstwerk, sondern die Institution der Ausstellung selbst in das Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit eingetreten.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Düsseldorf bezeichnet sich selbst als Reproduktion der Aktion »Leben mit Pop – eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus « von Manfred Kuttner, Konrad Lueg, Sigmar Polke und Gerhard Richter 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges. Zu sehen ist sind dokumentarische und archivarische Nebenprodukte der Ausstellungen und Aktionen, die diese vier Künstler zwischen 1963 und 1966 unter dem selbst erfundenen Begriff des »Kapitalistischen Realismus« realisierten. Auf eine Malereiausstellung der vier Künstler in einem leerstehenden Geschäft folgte das berühmt-berüchtigte Sit-in im Möbelhaus, wo Richter und Lueg auf Sitzmöbeln saßen, die auf Podesten standen, während auf einem Fernsehgerät im Hintergrund die Tagesschau und ein Bericht über Konrad Adenauer liefen. Es entsteht hier weniger eine Readymade-Ausstellung oder ein Nachbau als eher eine Archivschau. Dieses Archiv, in dem die Originale nur als Reproduktionen gezeigt werden, funktioniert als Dokumentation (Plakate, Briefe, Notizbücher und andere Ephemera sind versammelt), Kommentar (man findet auch Material zur Rezeption der Ausstellung) und sogar als Ausgangspunkt für Neues: Die Kuratoren Elodie Evers, Magdalena Holzhey und Gregor Jansen arbeiteten mit dem Künstler Christopher Williams zusammen, der eine Serie historischer und zeitgenössischer Videos zusammengestellt hat. Die über den Ausstellungsraum verteilten Videos sind ein kontrapunktischer Kommentar zum Konzept des Kapitalistischen Realismus (der auch in Williams’ eigenem Werk auftaucht).

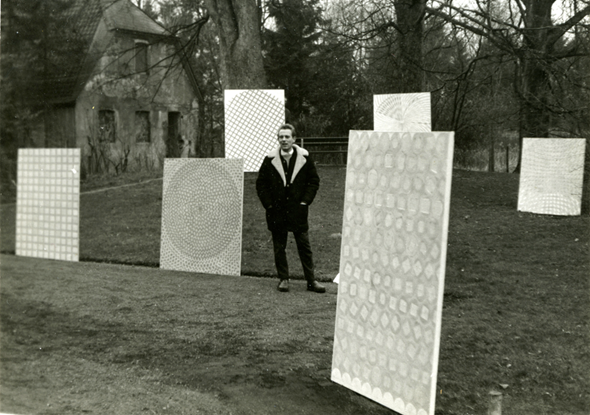

Kaffee und Kuchen von Konrad Lueg

Galerie Schmela, Düsseldorf 1966, im Rahmen der Ausstellungswoche Hommage an Schmela

Archiv künstlerischer Fotografie der rheinischen Kunstszene (AFORK) – Stiftung Museum Kunstpalast

© VBK, Wien 2013

Der Aufbau der Ausstellung übernimmt die Strategien ihres Gegenstands: Wie auf einer Messe geht man von Koje zu Koje. Schließlich gibt es eine enge Verbindung zwischen den Displays der Warenpräsentation – die Maschinerie des kapitalistischen Begehrens – und der als Reaktion auf die bürgerliche Existenz, auf das deutsche Wirtschaftswunder, auf die amerikanische Pop Art und auf den Geltungskonsum der Nachkriegszeit gemeinten Aktion »Leben mit Pop« und ihrer diversen Ableger. Die Arbeiten von Richter, Polke und Lueg – etwa Polkes »Socken« (1963) oder Richters »Schloß Neuschwanstein« (1963) – sind interessanterweise nur als maßstabsgetreue, auf Karton aufgezogene Fotoreproduktionen präsentiert. Der Verzicht auf Originale (mit Ausnahme der Briefe und Fotos in den Vitrinen) verwischt bis zu einem gewissen Grad die formale Kluft zwischen Kunstwerk und dessen Rezeption, ist aber noch wichtiger als Versuch zu werten, den ikonischen Malereien ihre Aura zu nehmen. Das führte aber nicht dazu, sie in auraloser Frische zu sehen, sondern eher mit der objektiven Kälte kunsthistorischer Diabetrachtung.

Aus heutiger Sicht führt – sowohl stilistisch, als auch formal – eine direkte Linie von der Aktion des Jahres 1963 über Künstler wie Richard Prince zu den Détournement- Projekten des Kollektivs Bernadette Corporation oder zu Colin de Lands Art Club 2000, dessen Mitglieder für ein mittlerweile berühmtes Foto posierten, wie sie auf den weißen Sofas eines Gap-Stores in Manhattan herumhängen. Eines der Videos in der von Williams kuratierten Serie ist »Die Desinfizierende Sonne« (2013), ein HD-Stummfilm in Schwarz-Weiß der jungen Düsseldorfer Künstler Philipp Rühr und Henning Fehr: Die Kamera fährt die Schaufenster an der Nordstraße, eine Düsseldorfer Shoppingmeile, entlang. Es wimmelt von Menschen, Gegenständen und Müll, der Einkaufsrummel ist in vollem Gang. Als Antwort auf neue Formen des Pop als auch auf die Massenmediatisierung des öffentlichen Raums verdeutlicht die Kombination der Original-Ausstellung mit solchen neueren Produktionen, dass die bereits 1963 herrschenden Bedingungen heute nur noch tiefer im Alltag verwurzelt sind. Pop ist überall, und wir leben immer noch mit ihm.

PABLO LARIOS

Aus dem Amerikanischen von Bernhard Geyer

Foto: Achim Kukulies