Artists Space, New York 9.9.–16.12.2012

Foto: Daniel Pérez

Eine Geschichte unserer Zeit

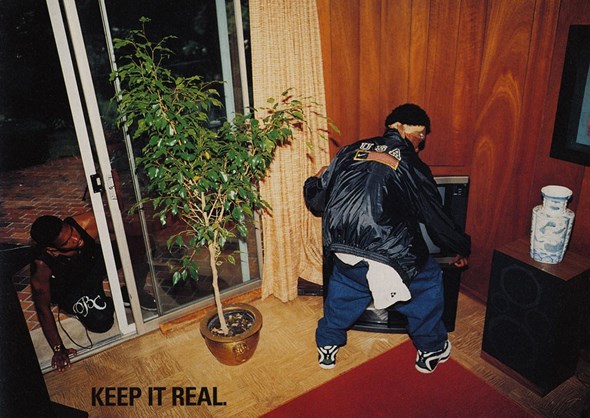

Die ausufernde, auf mehrteiligen Tafeln präsentierte Chronologie der Bernadette Corporation beginnt mit dem Jahr 1993, als Initiative einer gewissen »Bernadette« und ein paar Mitstreitern der lokalen Clubkultur. Auf den vielen übergroßen Tafeln breitet sich in entnervenden und schwer nachvollziehbaren Details eine Geschichte der Aktivitäten der Künstlergruppe aus. Namen, Orte, und verschiedene Referenzpunkte – Arbeiten des Kollektivs, der Kontext, in dem sie auftauchten – erzeugen eine oftmals hermetische Geschichte. Trotz ihres Umfangs und ihrer Tiefe ist diese Chronologie nicht unbedingt der benutzerfreundlichste Einstieg für die Arbeiten, die innerhalb einer schwarzen, pseudominimalen Ausstellungsarchitektur gezeigt werden.

Aber die gezeigten Objekte – Mode, eher Streetwear als High Fashion, mit dem Label »BC« (das Firmenlogo), Drehbücher, mit Gedichten bedruckte Kaffeetassen, Hochglanzfotos eines sexy Models, Seidenschals und andere Produkte – sind genauso eigenartig wie die Ausstellungsarchitektur und profitieren vom ätherisch dünnen Referenzrahmen, der sich von BCs Übernahme institutioneller Konventionen wie historischer Kontextualisierung und entsprechendem Ausstellungsdesign ableitet. Diese Arbeiten funktionieren besser und können besser verstanden werden im Verhältnis zur allgegenwärtigen Intransparenz der Unternehmen und den Massenmärkten für Konsumwaren. Das ist die heutige Welt, nirgends präsenter als in der Gegend um den New Yorker Artists Space, die Bernadette Corporation in den letzten zwanzig Jahren genau untersucht hat – vom Straßenverkauf zweitklassiger Kinodrehbücher auf der Canal Street bis zu den edlen Shops der Straßen von Soho. Die Gruppe verkörperte (und verfremdete gleichzeitig satirisch) auf eine beispiellose Weise diesen Ort und die Veränderungen, denen er unterworfen war.

Foto: John Minh Nguyen

Jede der in objets d’art verwandelten handelsüblichen Waren trägt die essenzielle Spannung des Readymade in sich – von den appropriierten Formaten massenproduzierter Waren bis zum Display, hier verschiedene Varianten eines Bechers, eines Schals oder eines Headshots. Alle diese Objekte sind wertvolle Einzelstücke, aber sie werden in Vitrinen präsentiert, wie man sie aus Schmuckläden kennt, als ob identische Versionen in Filialen auf der ganzen Welt zu finden wären. Und doch lenken ihre Arbeiten die Aufmerksamkeit nicht nur (oder nicht einmal primär) auf die Kunstseite der Gleichung, vielmehr üben sie Druck auf kulturelle Normen aus: sie stellen die Unantastbarkeit von Luxuswaren und Konsum, Eitelkeit und Ruhm (wie in der laufenden Zusammenarbeit mit Chloë Sevigny) und die stillschweigend akzeptierte Suspendierung der Unternehmensverantwortung in Frage. Denn wer, wenn nicht wir, duldete schließlich die jüngsten Entwicklungen in der Warenproduktion, -konsumation und -zirkulation?

Was in der Ausstellung allerdings auffällig fehlt, ist eine überzeugende Behandlung von Bernadette Corporations ausgedehntem Textoutput. Obwohl auf einem Klapptisch ein Stapel ihres Drehbuchs »Eine Pino Grigio, Bitte« liegt, und die Besucher durch die E-book Version der drei Ausgaben ihrer Zeitschrift »Made in USA« auf iPads blättern können, ist die Reduktion dieser Arbeiten auf etwas Objekthaftes oder einen Bildschirm falsch. Einer der bemerkenswertesten Aspekte der Arbeiten von Bernadette Corporation – von dem kollektiv verfassten Roman »Reena Spaulings« bis zu der handgearbeiteten, auf Schaufensterpuppen präsentierten Kleidung – ist, dass ihr Gehalt nicht nur an der Oberfläche liegt: Zeit, Mühe und ein Wollen (sei es individuell oder als Gruppe) floss in Konzeption und Entwicklung des Inhalts. Gleichgültig, ob man den Roman gerne liest, oder er eine fesselnde Lebensgeschichte erzählt, er ist voller Leben. Und das hat etwas.

JOHN BEESON

Aus dem Amerikanischen von Christian Kobald

Foto: Daniel Pérez

Dan Flavin »Lights«

Mumok, Wien, 13.10.2012–3.2.2013

Illusionsmaschine

Derzeit bleibt man im Museum moderner Kunst in Wien mehr Flaneur als Betrachter. Man streift herum: durch die riesig wirkenden Museumshallen, vorbei an den winzig wirkenden Leuchtstoffröhrenmonumenten. Kühl befremdlich, banal wie auch auratisch und semantisch aufgeladen, begegnet man dem Gebrauchsgegenstand Leuchtstoffröhre. Man könnte glauben, die Arbeiten erhalten ihre Bedeutung durch die im Titel enthaltenden Widmungen, doch das skulpturale Ding an sich besitzt Symbolhaftigkeit. So liest sich auch »monument 4 for those who have been killed in ambush (to P.K. who reminded me about death)« (1966) ohne Titel als aggressiv in den Raum dringendes, geradezu expressionistisch dynamisches, rot leuchtendes Blutdenkmal.

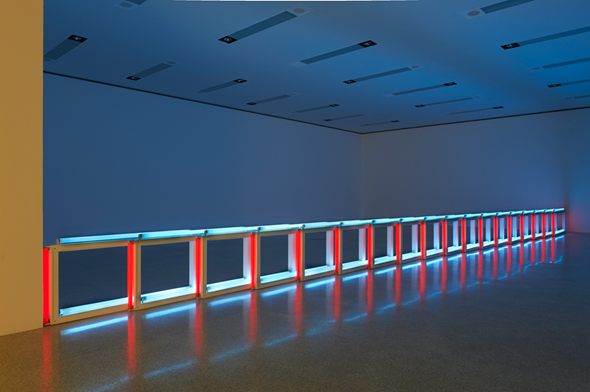

Gleich zu Beginn der Ausstellung wird die Aufmerksamkeit auf eine schräg an der Wand verlaufende einzelne Röhre »The diagonal of May 25 (to Constantin Brancusi)« (1963) gelenkt. Ihre Alltäglichkeit und formal klare Linienführung will keinen theatralen Dialog zwischen Werk und Betrachter schaffen. Stattdessen erfolgt nur eine rasche, sensitive Erkundung der Licht- und Schattenwirkungen. Überhaupt sind es zunächst lauter lose arrangierte Reize, die uns mal links, mal rechts, mal auf den Boden schauen lassen: In allen Ecken leuchtet es! Es entsteht eine seltsame Dialektik zwischen dem Einzelwerk und der Gesamtatmosphäre. »Untitled (to Jan an Ron Greenberg)« (1972–73) besteht aus zwei symmetrisch angeordneten Räumen. Während sich in der einen Hälfte eine gelbe Leuchtstoffröhrenwand befindet, sind es auf der anderen Seite grün leuchtende Röhren. Die perzeptuelle Wirkung nach dem unmittelbaren Verlassen der beiden Räume auf das Sehverhalten, ist paradigmatisch für die Gesamtwirkung der Ausstellung. Wir verlassen den gelben Raum: Von kühlem Blau beherrscht wird ein nüchternes Raumbild geschaffen. Klare architektonische Linien und Lichtgefüge zeichnen sich ab, Lüftungsvorrichtungen und selbst die gewölbte Decke werden hervorgehoben. Verlässt man hingegen den grünen Lichtraum, verzaubert das Nachbild das gesamte vierte Stockwerk in einen rosa schimmernden, illusionistischen, auratischen Raum. Das Spannungsverhältnis vom Sublimen zum rein industriell gefertigten Objekt wird deutlich. Das Mumok scheint dabei mit dem Erhabenen zu kokettieren. Denn eines wird klar, die weiße Zelle verwandelt sich in eine monumentale Kathedrale. Wie Schreine, nur dass die Seitenkapellen zur kontemplativen Andacht fehlen, reihen sich die »monuments for V tatlin« an den Wänden der großen Halle auf. Die Tendenz zum Hypermusealen zeigt mancherorts auch gelungen Kunstgeschichte. Etwa wenn Blickachsen zwischen den Vorskizzen Flavins und einem verwandten Werk gesetzt werden.

Allerdings bleibt der Abstand zu dem Werk des amerikanischen Minimalisten Dan Flavin (1933–1996) durch die biografisch und akribisch angelegte, musealisierte Werkschau vielerorts groß. Die Installation »an artifical barrier of blue red and blue fluorescent light (to Flavin Starbuck Judd)« (1968) erstreckt sich nicht nur quer durch den ganzen Raum, sondern im weitesten Sinne über die gesamte Ausstellung. Das Artifizielle, Monumentale, Erhabene und Museale überragt an Gewicht. Als genüge eine schlichte, empfindsame Position dem Museumpublikum nicht mehr, wird hier ein Flavin gezeigt, der ganz auf Sensation und Lichtspektakel setzt. Verlangt der ursprünglich sensitive Charakter der Werke heute nach einer übersteigerten Form? Das Konzept der aufmerksamen Präsenz des Betrachters wird von publikumswirksamen Effekten überschattet. Doch eindrucksvoll ist dies allemal.

DENISE SUMI

Fotos: mumok © Stephen Flavin/VBK Wien

Michaela Eichwald »Der Meteorit soll kommen«

Mathew, Berlin, 1.11.–8.12.2012

Tiefe Stränge

Michaela Eichwalds Malereien sind mehr als nur reine Oberfläche – sie haben Körper, so dünn er auch ist. Fünf der sechs fleischlich chaotischen, abstrakten Malereien ihrer ersten Einzelausstellung bei Mathew in Berlin wurden in den rund zehn Tagen vor der Eröffnung auf die Dimensionen der Galerie hin produziert; die eine Arbeit, die da herausfällt, »Gerichtstraße« (2011–12), ist entsprechend anders gehängt, nämlich zwanzig Grad gegen den Uhrzeigersinn gekippt. Der Effekt davon ist im besten Sinn irritierend und verleiht der ansonsten komplett abstrakten Arbeit eine ungelöste, greifbare Spannung.

Was jetzt diesen Körper betrifft, so schafft Nick Mauss’ und Ken Okiishis gemeinsamer Text einen Kontext für die Ausstellung, der klar mit dem Diskurs übereinstimmt, der dem Köln der 90er-Jahre – wo Eichwald (1967 in Köln geboren) aktiv war und Pressetexte für Ausstellungen von Jutta Koether oder Kai Althoff schrieb – und dem programmatischen Schwerpunkt von Eichwalds New Yorker Galerie Reena Spaulings entspringt. Die beiden jungen Künstler greifen einen Teil des Titels einer der Malereien in der Ausstellung auf – »Notluke-Persönlichkeitsschale « – und führen die zeitgenössischen neoliberalen Bedingungen der Subjektformation und ihr Verhältnis zu Produktion und Zirkulation von Kunst in sozialen Netzwerken ins Feld: Eichwalds Arbeiten, behaupten sie, verweigerten sich, ihren primären Gehalt innerhalb dieser Netzwerke anzusiedeln; durch die Kommunikation zwischen dem Körper der Künstlerin und dem Bildträger während des Malens, und in der Weise, in der ihre kompromisslosen Abstraktionen der Einreihung in »ein sogleich abbaufähiger Satz von Datenpunkten ›Freunde‹ damit wird« widerstehen. Das ist einer der Interpretationsrahmen, um den Standort der Arbeiten zu bestimmen, doch vielleicht nicht der allerbeste. Denn es würde bedeuten, Eichwalds Vorhaben auf ein Programm von Widerstand festzuschreiben, obwohl es für den Betrachter reale Anhaltspunkte gibt, sich in ihrer Arbeit zu orientieren und Bedeutung zu finden. Gleichzeitig reduziert dieser Bezugsrahmen alle Zugänge zu den Malereien – oder ihnen ähnlichen – darauf, den Prozess zu spiegeln, durch den Subjekte den systematischen sozialen Zwängen von Identifikation, Leistung und Kreativität unterworfen werden.

Scrollt man durch Eichwalds regelmäßig upgedateten Blog uhutrust.com, stößt man auf einen Eintrag vom 4. März 2007 über die Wiederentdeckung ihrer alten Platten des deutschen Liedermachers Franz Josef Degenhardt, darunter »Horsti Schmandhoff«, auch ein Titel einer der Arbeiten der Ausstellung. Ein anderer, jüngerer Eintrag vom 21. Oktober 2012 zeigt die Seite eines Buches aus dem 19. Jahrhundert mit der Zeichnung eines auf die Erde stürzenden Meteoriten. Die der Atmosphäre entweichenden Blitze sind offenbar in der Malerei »Der Meteorit soll kommen« nachgeahmt, gleichbetitelt wie die Ausstellung. Dass sich diese Anhaltspunkte in Eichwalds Onlineauftritt finden, lässt wohl mehr auf den heute selbstverständlichen Zugang zu Self-Publishing schließen, als auf die Programmatik der Arbeit.

Schon in der Galerie selbst, noch vor jeder Online-Suche nach weiteren Verbindungen, fliegen zwischen dem Ausstellungstitel und zwei mit einem Muster stilisierter Feuerwerksexplosionen bedeckter Leinwände die Funken. Und die auf »Memory-Klinik-Notluke-Persönlichkeitsschale « geklebten Digitaldrucke, die den Fertigungsprozess von kleinen Kunstharzgüssen mit gefundenen Objekten zeigen, ähneln den Skulpturentypen im Schaufenster und Bürountergeschoss der Galerie. Auch die Oberflächen von Eichwalds Malereien faszinieren mit bestechenden, fein ausgearbeiteten gestischen Strängen und Lasuren in Öl und Acryl, Kreide und Lack, Abdrücken ihrer Schuhsohlen und zarten Falten in der Leinwand. Diese Bilder liefern ihre eigenen Gründe, um sich ihnen auseinandersetzen, unabhängig von der mächtigen, wenn auch leeren Schale, die »Freunde« und »Familie« (Kippenbergers Ausdruck) umhüllen könnte, in einem Austausch, dem es an Substanz fehlt.

JOHN BEESON

Aus dem Amerikanischen von Christian Kobald

»Artist as Curator«

Symposium, Central Saint Martins, London, 10.11.2012

Die kurze Geschichte des Kurators

Im eintägigen Symposium des Kunstmagazins Afterall, das sich um die mitunter heikle Beziehung zwischen Künstlern und Kuratoren drehte, gab es in drei Punkten Übereinstimmung: historisch gesehen können sich Künstler beim Ausstellungsmachen größere Freiheit zum Experiment erlauben als Kuratoren; das Misstrauen gegenüber der Einflüsse, des globetrottenden »Star«-Kurators auf die Gestaltung von Ausstellungen wächst (ungeachtet der Verdienste einiger der Sprecher); es ist schwierig, die Rolle des Künstlers von der des Kurators klar abzugrenzen, da letzterer eine relativ kurze Geschichte hat.

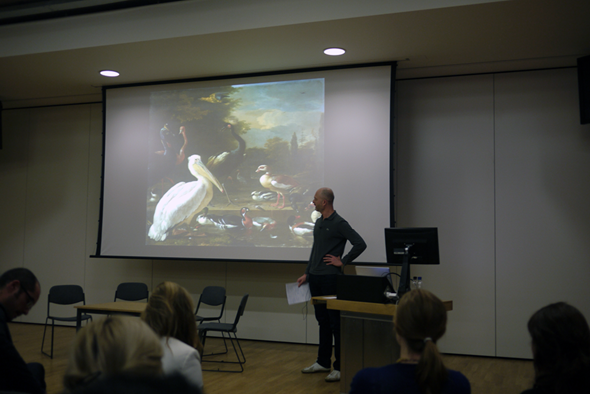

Elena Filipovic, Kuratorin am Wiels in Brüssel und neben Adam Szymczyk Ko-Kuratorin der 5. Berlin Biennale, war Hauptverfechterin des ersten Punktes. In einem überzeugend argumentierten kurzen Abriss verglich Filipovic historisch bahnbrechende Kuratoren-Ausstellungen – wie die Armory Show 1913, »Pictures« im New Yorker Artists Space 1977 und »Magiciens de la Terre« im Centre Pompidou 1989 – mit Ausstellungen, die von Künstlern zusammengestellt wurden. Der Vergleich zeigte den Hang der Künstler, das übliche Ausstellungsformat zu zerstören und an sich zu reißen: Duchamps alphabetisch gehängte Gruppenausstellung von 1917, Yves Kleins leere Galerie von 1958, David Hammons unangekündigte Ausstellung in einem New Yorker Ethnographie Antiquitätenladen von 1995, oder auch der dematerialisierte Display der Post-Internet-Kunst der letzten Jahre. Das ist eine interessante Behauptung und hat angesichts der gesellschaftlichen Konditionierung auf das Künstlergenie-Klischée Hand und Fuß: für einen Künstler ist es eher akzeptabel, dass ein anderer Künstler radikal mit der Präsentation seiner Arbeiten umgeht als jemand außerhalb seiner Disziplin. Ein anderer Redner, Willem de Rooij, ist ein typisches Beispiel, hat er doch Arbeiten von Isa Genzken, Keren Cytter und des holländischen Designers Fong-Leng in seine eigenen Installationen integrierte. Trotzdem ist Filipovics historische Skizze problematisch: Die Ausstellungen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, die nicht von Künstlern organisiert wurden, lagen nicht in den Händen von einem »Kurator« wie man ihn heute versteht, nämlich als eine Person, die eine Zusammenstellung von Kunstwerken theoretisch oder räumlich kontextualisiert.

Ekaterina Degot und David Teh verwiesen in ihren Beiträgen auf die historische Nicht-Existenz des »Kurators« hinsichtlich ihrer jeweiligen Herkunftsländern. Die in Moskau lebende Kunsthistorikerin Degot merkte an, dass in Sowjetrussland Kunst ausschließlich in und von Künstlerverb.nden gezeigt wurde. Teh ergänzte, dass auch in Südostasien Ausstellungen immer von Künstlern veranstaltet wurden. Am nächsten kommen dem Nicht-Künstlerkurator in dieser Region – zumindest historisch gesehen – entweder Staatsbedienstete oder Galeristen. (Das ist nach wie vor Status quo. Teh, ein Akademiker mit Tendenz zu dichtem theoretischen Vokabular, hielt fest, dass man in Singapur nur als Galerist Karriere machen kann.) Entweder dem Staat oder dem Markt unterstellt, sind beide kuratorischen Rollen problematisch.

De Rooij, der einzige Künstler des Symposiums, ging einige Aufgaben des Kurators durch. Er begann mit »Auswählen, Zeigen, Kontextualisieren« bevor er dann überraschend hinzusetzte: »Aber das sind eigentlich Aufgaben, die zum Berufsbild des Künstlers gehören. So mache ich ein Objekt«. Der zeitgenössische Kurator muss die Struktur, in der er arbeitet, daher weit über diese Parameter hinaus ausdehnen. Die pan-geographische und performative Natur von Carolyn Christov-Bakargievs documenta 13 – die sich bemühte, fluid und elastisch zu sein, andere Disziplinen miteinbezog und sich außerhalb der Ausstellungsräume, in Büchern, Konferenzen und an entlegenen Orten in Kassel erprobte – ist vielleicht ein Vorbote davon. Der kuratorische Erfolg von Christov-Bakargiev liegt nicht darin, einfach eine weitere Ausstellung in einem größeren Ökosystem entwickelt zu haben. Sie erfand ihr eigenes Ökosystem und ist damit Wegbereiterin einer radikalen Umgestaltung des Wirkkreises von Kunst.

OLIVER BASCIANO

Aus dem Englischen von Roland Bartl

Willem de Rooij spricht über seine Ausstellung »Intolerance«, 2010

Photo: Line Ellegaard