House of Gaga, Mexico City, 30.3.–11.5.2012

Ephemera

In Antek Walczaks Ausstellung »Empire State of Machine Mind«, 2010 bei Real Fine Arts, New York, waren vier großformatige Malereien zu sehen. Die auf Leinwand gemalten Diagramme stellten Fragmente des unerträglichen Aufsteiger-Songs von Jay-Z dar, der durch den Lempel Ziv Welch Kompressionscode zerlegt wurde. Der auf Mustererkennung basierende Code beschleunigt die elektronische Textübertragung, indem er die Syntax analysiert und sich wiederholende Segmente aufzeichnet. Als wörtliche Manifestation der »machine mind« war »Empire« ein origineller Einfall. Gebildet aus erkennbaren Wörtern wie »New York« unterbrochen von Kreisen und Pfeilen, wirkten die vier Tafeln wie bissige One-Liner: Das codierte Sentiment dieses Songs wurde auf seine elementarste Form reduziert.

Walczaks jüngste Ausstellung »The Lead Years« bei House of Gaga, führt die Faszination des Künstlers für die Elektromechanik ökonomischer und libidinöser Kontrolle in einen Bereich, der so mysteriös wie verstörend ist. Im Klaren darüber, dass Spam-Mails als anonymer Spiegel oder maschineller Chor der Interessen einer Kultur verstanden werden kann, durchsuchte Walczak sein Junkmail-Archiv aus dem Jahr 2007, dem Beginn der Finanzkrise. Er wählte acht Spams – Market Alerts, Kleinaktienangebote, Devisentermingeschäfte und Kreditwerbung – und ließ deren Text im Siebdruckverfahren auf dünne Bleiplatten drucken.

Bei einem Metallhändler aus Mexico City wurden die schweren Platten gekauft und zugeschnitten. Obwohl sie weniger als einen Millimeter stark sind, braucht es zwei Leute um sie zu heben. Die Spam Texte, verfasst in International English, um an Kreditkarten-Informationen zu gelangen, sind Nonsens – kuriose Kombinationen aus Mahnung, Kundenwerbung, Reportage und Warnung: »Das System ist auch ein gutes Beispiel für den Gebrauch von busybox in einem eingebetteten System. Sich nichts anmerken zu lassen, Herr deiner Zeit zu sein, zu tun was jeder andere tut, war eine instinktive Reaktion« (»Brotherhood«, 2012); »Kreditwürdig oder nicht, wir sind bereit, Ihnen ein Darlehen über $378,000 zu geben« (![]() , 2012); »Die neuesten Nachrichten haben Investoren begeistert. Man hörte Preise von bis zu $0.08 (UP 266%) … Lassen sie es sich nicht entgehen … Das Opfer wurde mit einer Stichwunde ins Krankenhaus gebracht, die nicht tief genug war, um lebensbedrohlich zu sein« (»Saturn«, 2012).

, 2012); »Die neuesten Nachrichten haben Investoren begeistert. Man hörte Preise von bis zu $0.08 (UP 266%) … Lassen sie es sich nicht entgehen … Das Opfer wurde mit einer Stichwunde ins Krankenhaus gebracht, die nicht tief genug war, um lebensbedrohlich zu sein« (»Saturn«, 2012).

Walczak erklärte mir, »Der Zweck von Spam ist nicht Informationsübermittlung … Ich habe keine Ahnung, wie es zum Inhalt kommt. Die Ursprungsidee ist für mich weniger interessant als die Art und Weise, wie sie zirkulieren und die Ökonomie im weitesten Sinn widerspiegeln.« Installiert in der Galerie, entwickeln die Bleiplatten einen grauen, polierten Schimmer; eine toxische Schönheit. Walczak schreibt in seiner Einleitung zur Ausstellung, »Die Arbeiten beziehen sich auf die zahlreichen Assoziationen zu Blei … die Häufigste ist die Giftigkeit, im wissenschaftlichen Sinn … und auf bestimmte Finanzanlagen, Hypothekenkredite, und selbst psychologisch-emotionale Gemütslagen. Gekoppelt an Spam entwickelt die Giftigkeit das Potenzial einer Seuche, die mit tausenden von E-Mails die Inboxes der Leute überschwemmt, durch vorgetäuscht personalisierte Nachrichten, die massenhaft Betrügereien, Schwindel und Viren enthalten. In dieser bleiernen Giftigkeit zirkulierten diese Nachrichten in jenen Jahren um die Welt, die zur globalen Finanzkrise führten, eine Ära die innerhalb bestimmter Märkte noch immer als die goldenen Jahre bezeichnet wird.

Walczak, Mitglied der Bernadette Corporation seit 1993, ist ein bissiger Schreiber über Ästhetik, Ökonomie und Kunst. In erster Linie ist er aber Philosoph. Dennoch gelingt den acht Arbeiten von »Lead Years« eine schillernde Montage, in der das Konzept eine unerwartete, ideale Verbindung mit dem Material eingeht und das Ephemere verewigt wird. Blei, das »unedle Metall« der Alchemie, wird hier in etwas verwandelt, das reicher ist als Gold.

CHRIS KRAUS

Aus dem Amerikanischen von Stefan Tasch

Foksal Gallery Foundation, Warschau, 18.5.–30.6.2012

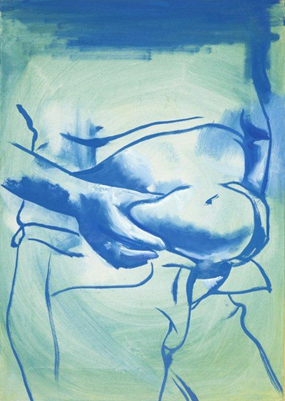

Öl auf Leinwand

70 x 50 cm

Der Maler als Vater

Eine kleine intime Malerei, die etwas abseits hängt, ist der Schlüssel der Ausstellung. Zwei Kinder schlafen in einem Bett, der um die zehn Jahre alte Kacper liegt auf dem Bauch, und Rita, ein Baby in dunkelblauem Strampelanzug, liegt auf dem Kissen. Die ungelenken Falten des Bettlakens erinnern an die expressiven Mäntel von geschnitzten Heiligenfiguren aus dem Mittelalter. Das Bild hat eine altmeisterliche Aura, aber es ist nichts weiter als eine alltägliche Familienszene. Der intime Moment wurde von einer Fotokamera eingefangen und in Malerei übertragen.

Vater von Kacper und Rita ist Wilhelm Sasnal. Der Maler. Titel seiner Einzelausstellung in der Foksal Gallery Foundation in Warschau ist »Der Vater«. Eine Auswahl von zehn neuen Malereien zeigen eine ganze Bandbreite von Genres: Stillleben, großformatige Landschaften, Porträts und neue Allegorien. Inwiefern beziehen sie sich aber auf die titelgebende Vaterschaft? Sasnals Familie war immer schon das Material für seine Arbeit. Die Schwangerschaft seiner Frau Anka und die Geburt von Kacper waren der Plot seines frühen Comics »The Everyday Life in Poland 1999–2001«. Es geht um die Geschichte des jungen Akademie-Absolventen in Krakau, der eine Familie gründet, mit seiner beginnenden Karriere ringt und der Realität mit dem Rückzug ins Atelier und in die Musik seiner Lieblingsbands entflieht. Zehn Jahre später liegt ihm nicht mehr soviel daran, Details aus seinem Familienleben zu enthüllen. Die Intimität entsteht nicht aus einem Exhibitionismus heraus. Ganz im Gegenteil hält der Malprozess – die Übertragung des Fotos auf Leinwand – Sasnals Privatsphäre verdeckt und lässt die Bilder, auf denen die Arbeiten basieren, verschwimmen und unwiderruflich verschwinden.

Die Malerei ist wie ein Vorhang. Die Auswahl der zehn Arbeiten hat etwas Instinktives. Die schematische Darstellung eines rudimentären Verdauungssystems verwandelt sich in ein abstraktes schlabbriges Gebilde, ein formloses Etwas. Der schwabbelige Schweinebauch, ein Souvenir von jahrelangem Couch-Potating, wird jetzt mit offener Hose in den Händen gehalten und gewogen. Als bezeichnete es den Moment, in dem die Vaterfigur ihren Nimbus verliert.

Der unheimliche Rest einer Wassermelone ist gemalt wie Studenten früher an der Akademie malten – Sasnal spannte mehrere Schichten einer Gardine über den Holzrahmen. Die Oberfläche ist uneben und wellig. Ein anderes Bild zeigt eine männliche Figur auf einem Stuhl sitzend. Ein riesiger beige-weißer Fleck ersetzt das Kind auf seinem Schoß und verdeckt sein Gesicht. Damit korrespondiert die Malerei einer kopflosen Statue in einem Park, die ebenso ihre linke Wade, den linken Arm und den rechten Unterarm verloren hat. Die Leerstellen des Körpers werden seinen Überschüssen gegenübergestellt. Die Spannung liegt im Ungleichgewicht und dem ganzen Netzwerk an subtilen Querverweisen.

Schlafende Kinder sind also ein genauso wichtiges Thema wie der Himmel, Dunkelheit, ein Stück Wassermelone oder ein Schweinestall. Sasnal malt ungeniert. Der nächtliche Blick auf eine Straßenkreuzung ist mit schwarzer Farbe übergossen, die ein dichtes Netz von Abrinnern wie Regen auf einer Fensterscheibe hinterlässt. Die ländliche Gegend löst sich bei näherer Betrachtung in einen abstrakten, bunten Fleck auf, der in Pollockscher Manier auf die Leinwand getröpfelt ist.

Sasnal fährt sich fest, in dem, was gezeigt und in dem, was verborgen ist. Seine Arbeiten strahlen Vertrauen und die Macht des Bildermachens aus. Doch paradoxerweise macht ihn die Beharrlichkeit seiner Haltung anziehend verletzlich. Eine Frage schwebt in meinem Kopf: Was bedeutet es, einen Maler als Vater zu haben?

KAROL SIENKIEWICZ

Aus dem Englischen von Nora Dünser