Courtesy the artist and Friedrich Petzel Gallery, New York

Smarte Übertragungen

Wann wird Kritik zu Kollaboration? Verstrickt die visuelle Darstellung eines Netzwerks, einer Unternehmensideologie, eines Werbeslogans den Betrachter in ihre Logik? Abwechselnd kritisch und komplizenhaft arbeitet SIMON DENNY mit Wissenschaftlern, Unternehmensbereichen, wiederentdeckten Institutionen wie auch mit Künstlern aus Gegenwart und Vergangenheit. Seine Installationen archivieren, klassifizieren und revisualisieren deren Strukturen und Methodologien. PABLO LARIOS untersucht, wie der in Neuseeland geborene und in Berlin lebende Künstler Fragen der Form und Repräsentation in seiner materiellen Archäologie des heutigen Verfolgungs- und Fortschrittswahns neu formuliert.

An Simon Dennys Skulpturen, Videos und Installationen ist nichts retro oder veraltet. Wie Firmware oder selbstreinigende Apparate erneuern sie sich mit den jeweils aktuellsten ökonomischen oder technologischen Entwicklungen selbst. Aber sucht man in der Literaturgeschichte eine thematische Analogie zu seiner Arbeit, wäre das wahrscheinlich die ausufernde kapitalistisch-realistische Erzählung des späten 19. Jahrhunderts, »des Zeitalters der Zeitungen und Telegramme und Fotografien und Interviewer« (um Henry James zu zitieren). Das heißt, in den dichten Netzwerken der Medienmacht, wo jedem Protagonisten sein Marktwert auf die Stirn geschrieben ist; wo Akteure, wie bei Émile Zola, sich mit der Regelmäßigkeit von Zellen in einer Petrischale bewegen und wo technologische Fantasie, wie bei Jules Verne, die eigentlichen Erfindungen vorwegnimmt; ein Zeitalter von TMI, »too much information«, das dem unseren sehr ähnlich ist.

Dennys Thema – fast sein eigentliches Medium – ist Information selbst: Wie zirkuliert sie, wie ist sie beschaffen, was verursacht sie, und was kostet sie? Seine Videos und oft umfangreichen Installationen fragen: Was machen Daten mit dem Einzelnen in der Gemeinschaft? Welchen Preis bezahlen wir, die wir immer stärker selbst zu Währungseinheiten werden, zugleich Objekt und Subjekt der Datenflut. »Hast du nichts zu lesen, kannst du deinen Pass lesen«, sagt eine Figur im Video »Channel Document« (2012), Teil von Dennys Installation für die Art 43 Basel Statements, in deren Mittelpunkt die Neugestaltung des neuseeländischen Passes steht. Die historische und ernstparodistische Arbeit streift auch das Verschwinden des nichtkommerziellen Fernsehens und den Wechsel vom analogen zum digitalen Signal – alles innerhalb der Logik der »Aktualisierung«: Wie im neugestalteten Pass steckt in ihnen die zweifelhafte Erzählung über die Besserung der Gesellschaft durch technologischen Fortschritt. Der neue Pass wollte »den Entdeckergeist der Neuseeländer einfangen« und birgt in seiner Bildsprache ungewollt eine die historischen Fakten verflachende und verzerrende koloniale Erzählung der Entdeckung Neuseelands durch die Europäer. Teil der Installation waren auch senkrecht stehende vitrinenartige Skulpturen, in einer Linie aufgereiht und dicht von der Verwaltungssprache, den Symbolen und Bildwelten des öffentlichen Fernsehens überzogen. Sieht man das Dokumentarvideo über den neuen Pass, das Denny bei einem Journalisten in Auftrag gegeben hat, neben dem »Fluch der Karibik«-Fernsehgerät, werden die Töne schriller. Sie sind eine Schmähkritik der staatlichen Bürokratie und der nationalen Markenbildung.

Courtesy Daniel Buchholz, Köln/Berlin

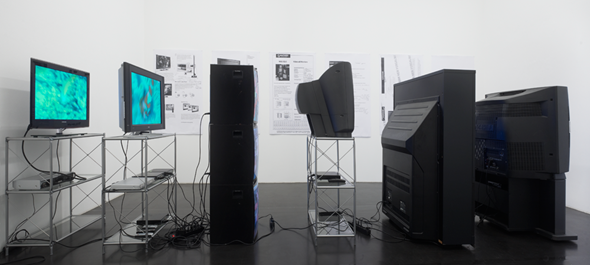

Denny ist 1982 in Auckland geboren und lebt jetzt in Berlin. Er studierte Bildhauerei an der Städelschule in Frankfurt, wo er, beeinflusst von Nam June Paik und anderen in einer Tradition zu arbeiten begann, die den Fernseher als skulpturales Objekt einsetzte. Arbeiten wie »Deep Sea Vaudeo« (2009) verbinden diese objektbasierte Tradition mit den formalen Techniken der Videokunst in einer Installation von Fernsehern, Ständern und DVD-Playern. Auf sechs Fernsehgeräten – von einem fetten, 50-Zentimeter-Röhrenbildschirm zu immer aktuelleren LED-Fernsehern – läuft Unterwasser-Footage eines Entspannungsvideos. Die Aufreihung von fetter zu immer dünnerer Verbrauchertechnologie erzeugt ein Netzwerk an Assoziationen: vom Wortspiel »sea«/»see« zu einem bissigen Diagramm technologischer Entwicklung und Alterung, von Fettleibigkeit zu Magersucht, von der Tradition des Fernseherraums als »Fischglas-Raum« (wie Vito Acconci dazu sagte) zur angeblich betäubenden Wirkung der Massenmedien auf die Kritikfähigkeit des Zuschauers.

Ein wiederkehrendes Motiv aus dieser Periode ist das Format der Timeline, wo technologische Entwicklungen automatisch mit kulturellem und ökonomischem Fortschritt gleichgesetzt werden. Dennys Arbeiten machen einem klar, wie tiefgehend sich die alltäglichen Kategorien der Konsumerfahrung auf ästhetische Kriterien auswirken: wie Format (4:3, HD) Form aktualisiert hat, wie die »Medien« sich des Mediums bemächtigten und wie Präsentation mit Konsumdisplays verknüpft ist (wie in Kaufhäusern). Viele von Dennys Arbeiten akzentuieren die Art der Präsentation – durch ihre Glätte, Schematik und das Thema der »Präsentation« selbst – und schwächen sie gleichzeitig, als ob jedes Interface nur eine flüchtige oder eben überholte Gestalt eines formlosen Datenstroms wäre. Die Serie von bedruckten Leinwänden, »Corporate Video Decisions« (2011), überlagert Skulptur, Video, Malerei und Digitaldruck in einer hybriden Form: ein sich wiederholender Trick, bei dem Denny »Videos« präsentiert, die eigentlich Skulpturen sind, die eigentlich Malereien sind, die eigentlich Digitaldrucke auf Leinwand sind. Diese Überlagerungen zeigen Dennys Interessen: nicht nur an der aufgeblasenen kapitalistischen Wertproduktion an sich, sondern vor allem an den materiellen Prozessen, durch die Wert selbst Verschiebungen oder Brüche erleidet.

Courtesy Galerie Daniel Buchholz, Köln/Berlin

In letzter Zeit arbeitet Denny an Recherche-Projekten, die Geschichten von Organisationen oder Unternehmen ausgraben. Er kollaboriert dabei mit Journalisten, Medienarchäologen und anderen Experten und spielt mit Displayformen und Informationshierarchien. Die Projekte widmen sich Themen wie der Geschichte des Rundfunks (»Negative Headroom: The Broadcast Signal Intrusion Incident«, 2010), inszenierten kapitalistischen Landschaften wie Einkaufszentren oder Kreuzfahrtschiffen (»Cruise Line«, 2011) oder der Darstellung von Arbeitsreformen (»Envisaging Vocational Rehabilitation«, 2012). Diese Projekte sind weder nostalgisch-antiquarische Versuche, die Vergangenheit wiederzugewinnen, noch passen sie in das Hacker-Modell, die Maschinerien durch Détournement zum Zusammenbruch zu bringen. Vielmehr gewähren sie mit leicht spöttischem Humor Einblick in paradoxe Verhältnisse, in denen es unmöglich ist, aus dem Rahmen eines Mediums herauszutreten, ohne es mit noch mehr Medien zu bombardieren.

Die proteische Formbarkeit von Dennys Thematik – die Verwendbarkeit von Daten für ganz unterschiedliche Visualisierungs- und Darstellungsformen und unsere Unfähigkeit, Information ohne Visualisierungstechniken zu erfassen – verleiht seinen Arbeiten eine bestimmte Ökonomie. Die Visualisierung von Daten war auch das Thema von »Envisaging Vocational Rehabilitation« im Westfälischen Kunstverein. Denny erarbeitete zusammen mit der Berufsforscherin Joanna Fadyl ein extrem dichtes Handbuch zur Geschichte der »beruflichen Wiedereingliederung « in Neuseeland nach der Reprivatisierungswelle, das formal auf den Prinzipien des Informationsdesigners Edward Tufte beruht. Typische Dokumente wie gescanntes Prospektmaterial, Werbung und Fragebögen wurden in einer auf- und ausklappbaren Broschüre reproduziert, die an Browser und Pop-up-Fenster erinnert (ein Twitter-Feed, ein Video und das Ausstellungsdisplay waren auch Teil der Installation). Erzählt wurde die Geschichte der beruflichen Wiedereingliederung anhand des damals neuen »Timeline«-Facebook-Features. Facebooks Algorithmen schreiben die Vergangenheit eines Nutzers aufgrund seiner aktuellen Vorlieben (»Likes«) und sozialen Gewohnheiten um, verzerren dabei den historischen Ablauf und unterwerfen ihn dem selektiven Wert der Gegenwart. Ähnliche Problematiken von Information und Handlungsmöglichkeit kehren in »Full Participation « (2012) am Aspen Art Museum wieder – einer Arbeit, die sich mit dem frühen Community-Fernsehsender GrassRoots TV auseinandersetzt. Denny verwendete restaurierte Videos aus dessen Archiv und eine bewusst »abgenutzte« Bildsprache, um die Geschichte des Senders zu dekontextualisieren und zu zeigen wie Proto-Social-Networks – wie auch Social Media heute – ihre Teilnehmer wechselweise in deren Möglichkeiten stärken oder schwächen können.

HD Video, Samsung UN46ES6100F Smart Television 20:21 min, Animation von Bea Walling.

Courtesy the artist; Galerie Daniel Buchholz, Köln/Berlin; und Friedrich Petzel Gallery, New York. Foto: Jason Dewey

Es ist falsch, Dennys Arbeitspraktik – die zwangsläufig Kooperation und sogar Komplizenschaft mit zahlreichen Protagonisten einschließt – auf klassische »Appropriation « zu reduzieren. Appropriation beruht auf einem Arbeitsbegriff, der den Zusammenhang mit und die Gebundenheit an einen individuellen Akteur fortschreibt. Aber in Wahrheit sind die Arbeitsformen heute flüssiger und beweglicher und umfassen kollaborative Techniken, Out- und Crowdsourcing und Data-Mining. Dennys Projekte zeigen in ihrer Fixierung auf die Differenzen zwischen Netzwerken, Wert und Arbeit, wie der Anwendungsbereich des Begriffs »Appropriation« enger wurde. Die Arbeiten zeigen, wie der Semiokapitalismus nicht zu einem neuen Geschmack geführt hat, sondern zu neuen Kategorien von Geschmäckern und Form. Internet-Trolle und Mitglieder anderer Netzwerke (Unternehmen, Eurozonen und »Kunstwelten«) teilen die widersprüchliche Haltung, dass Partizipation mit immer wechselnden, erneuerbaren Formen von Gegnerschaft einhergeht. Kritik hat immer mit begrenztem Vergnügen zu tun, und Brisanz ist nicht zu unterscheiden vom Trollen. Dennys Arbeiten zeigen diese Übergänge und Paradoxa. Sie haben den sexy Glanz der Warenwelt und gleichzeitig etwas Unheimliches: Es ist uns bewusst, dass nicht nur wir sie ansehen, sondern auch sie uns, dass sie uns bewerten und manipulieren.

Aus dem Englischen von Roland Bartl

PABLO LARIOS ist Autor und Kritiker. Er lebt in Berlin.

SIMON DENNY geboren 1982 in Auckland, Neuseeland. Lebt in Berlin. Ausstellungen: Full Participation, Aspen Art Museum (solo); Envisaging Vocational Rehabilitation (mit Joanna Fadyl), Westfälischer Kunstverein, Münster (2012); Corporate Video Decisions, Petzel Gallery, New York (solo) und Michael Lett, Auckland (solo); Cruise Line, NAK Neuer Aachener Kunstverein (solo); Dystopia, CAPC, Bordeaux; That’s the way we do it, Kunsthaus Bregenz (2011); Negative Headroom: The Broadcast Signal Intrusion Incident, Halle für Kunst, Lüneburg (solo); More Pricks Than Kicks, David Roberts Foundation, London; Let Us Compare Mythologies, Witte de With, Rotterdam (2010); Deep Sea Vaudeo, Galerie Daniel Buchholz, Köln (solo); Watching Videos Dry, T293, Neapel (solo) (2009).

Vertreten von Galerie Daniel Buchholz, Köln, Berlin; Michael Lett, Auckland; Petzel Gallery, New York; T293, Neapel

PABLO LARIOS ist Autor und Kritiker. Er lebt in Berlin.

SIMON DENNY geboren 1982 in Auckland, Neuseeland. Lebt in Berlin. Ausstellungen: Full Participation, Aspen Art Museum (solo); Envisaging Vocational Rehabilitation (mit Joanna Fadyl), Westfälischer Kunstverein, Münster (2012); Corporate Video Decisions, Petzel Gallery, New York (solo) und Michael Lett, Auckland (solo); Cruise Line, NAK Neuer Aachener Kunstverein (solo); Dystopia, CAPC, Bordeaux; That’s the way we do it, Kunsthaus Bregenz (2011); Negative Headroom: The Broadcast Signal Intrusion Incident, Halle für Kunst, Lüneburg (solo); More Pricks Than Kicks, David Roberts Foundation, London; Let Us Compare Mythologies, Witte de With, Rotterdam (2010); Deep Sea Vaudeo, Galerie Daniel Buchholz, Köln (solo); Watching Videos Dry, T293, Neapel (solo) (2009).

Vertreten von Galerie Daniel Buchholz, Köln, Berlin; Michael Lett, Auckland; Petzel Gallery, New York; T293, Neapel