Alle Abbildungen: Courtesy of the artists and Galerie Isabella Bortolozzi

Alles ist beunruhigt

Wenn man auf die Lautlosigkeit horcht und die Stille im Auge behält, könnte man vielleicht erkennen, was sich in den Videos der belgischen Künstler JOS DE GRUYTER und HARALD THYS verbirgt. Von JENNIFER KRASINSKI

Über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren haben die belgischen Künstler Jos De Gruyter und Harald Thys ein Werk von 21 Videoarbeiten geschaffen, das vom düster entzweiten Geist ihrer Kollaboration getragen ist. Dabei sind ihre eigenartigen Produktionen nicht bloß die zweier Gefährten, die als Künstler miteinander agieren, sondern auch mit jenen geheimen Kräften, unter deren Bann die Territorien (physisch wie psychologisch) stehen, in denen sich ihre zutiefst beunruhigenden Geschichten abspielen.

Ein Blick auf die Handlungsschauplätze zeigt, was gemeint ist: dürftig konstruierte Räume, die an Bühnen denken lassen oder manchmal an Atomschutzbunker für entleerte Charaktere, die immer irgendwie post-irgend- Geschichten stottern vor sich hin, verkümmerte Hybride bedeutungslos gewordener Märchen und erschöpfter Melodramen. Die Darsteller – Laien und meist aus dem Freundes- und Familienkreis – stellen nicht(s) dar, sondern agieren in Gesten und Posen, die so frei von aller Schauspielerei sind, dass man eher eine Ansammlung von Symptomen vor sich zu sehen glaubt: bewegungslos, verstummt, durchlöchert, pervers. (Man stelle sich Bressons Mannequins plötzlich kraftlos geworden vor oder Herzogs hypnotischen Schauspielertrupp aus »Herz aus Glas« ohne die Panik dahinter). Als wäre das nicht genug, filmen die Künstler ihre hohlköpfigen Charaktere in reiner Dummheit – so offensichtlich formal blöde, dass jeglicher Anspruch an die klassischen Erzählstrukturen des Kinos verloren geht. (Doch ist es nicht gerade die »Nicht-Handlung«, die sich der Reportage, der Kontinuität und dem Schnitt notwendigerweise entzieht?) Aller üblichen Verführungen entledigt, scheint die beunruhigende Welt von De Gruyter und Thys den Grundstein zu legen für eine verquere Art von Auflehnung, die sich gewissen Standards und Praktiken künstlerischer Produktion verweigert, um unsere Aufmerksamkeit wieder auf das subversive Potenzial des Künstlers zu lenken.

De Gruyters und Thys kennen sich von ihrer Zeit an der Sint-Lukas-Hochschule für Kunst und Design in Brüssel, wo sie sich 1987 als gleichermaßen missmutige Studienkollegen über den Weg liefen und ihren künstlerischen Werdegang mit dem 5-minütigen Ihr-könnt-mich-mal…- Video »Mime in the Videostudio« (1988) begannen. In der Hauptrolle der junge Thys – ganz schlaksig in Unterhemd und -hose –, der im Videostudio der Universität zu kitschigen Europop-Songs gymnastische Übungen vorführt. Thys marschiert, macht Schwimmbewegungen, zeigt eine Reihe reizloser Akrobatiken, anämische Stechschritte und steifbeinige Tritte, die ebenso lustig wie dämlich wirken, seine ganze Motorik erinnert an jenes entwaffnende Herumrudern von Taylor Mead, Warhols Superstar und Hofnarr. Anschließend zeigt er einige unidentifizierbare Objekte herum, die einem Ex-Priester und damaligen Leiter des Videostudios gehören, der es auch als Versteck für seine Pornos benutzt. Der junge Künstler beendet seine Show mit dem enthusiastischen Nachsprechen einer der Liedtexte (»Big city!/Big, big city!«), völlig aus dem Takt. Thys performt eine Art von missglücktem Faschismus – des Körpers, der Kunsterziehung, der Religion – und stellt zugleich spielerisch pointiert den Raum, in dem Kunst produziert wird, infrage.

Es ist die Schnittmenge von mentalem Zustand und physischem Raum, die De Gruyter und Thys im Lauf ihrer Arbeit zunehmend erforschen werden, ein Terrain, das in merkwürdigen und zersplitterten Erzählsträngen erkundet wird, die die narrativen Systeme freilegen, auf die wir uns für die Produktion von Bedeutung verlassen. In »Parallelogramm« (2000) bestimmt ein häuslicher (oder vielleicht vielmehr domestizierter) Rahmen den Raum, in dem die psychologischen Spannungen zwischen einem Mann und einer Frau inszeniert werden. Beide starren einander an, sie auf einer Couch sitzend, er stehend in einer Ecke. Keiner spricht, vielleicht, weil es nichts mehr zu sagen gibt. In den darauf folgenden Szenen zerren der Mann und zwei Handlanger eine Kreatur aus einem Verschlag unter dem Fußboden hervor, deren Kopf wie der eines Gefangenen verhüllt ist. Sie platzieren die Figur hinter einer großen Glasscheibe (das Parallelogramm des Titels), durch die hindurch der Mann und die Frau einen Moment des Erkennens teilen – und vielleicht weitere Parallelen zwischen sich sehen. Ob die Kreatur nun zur Unterhaltung geholt wurde, aus dem Bedürfnis nach Gesellschaft heraus, oder sie eine Art Warnung ist, bleibt unklar; klar ist, dass sich das Paar, nachdem es den Raum mit ihr geteilt hat, schließlich physisch näherkommt, auch wenn sich die emotionale Distanz vergrößert hat. De Gruyter und Thys geben den erzählerischen Details (oder dem symbolischen Echo) nur unscharfe Konturen. Umso mehr lässt uns das Raum für unsere eigenen Gedanken, für die Projektion unserer Ängste, um unsere eigenen Schlüsse zu ziehen.

Die Brechung psychologischer Zustände durch physische Räume wird geradezu wörtlich in einer späteren Videoserie umgesetzt, die eine Art Triptychon bildet: »Ten Weyngaert« [Im Weinberg] (2007), »Der Schlamm von Branst« und »The Frigate« [Die Fregatte] (beide 2008). Allen dreien ist gemeinsam, dass sie – auf die eine oder andere Art – den therapeutischen Wert der Kunst hinterfragen, indem sie die Orte unter die Lupe nehmen, wo sie zu Hause ist. »Ten Weyngaert« ist der Name eines Sozialzentrums in Brüssel, in dem De Gruyter jahrelang arbeitete. Obwohl laut dem Künstler das Haus ursprünglich gegründet wurde, um die Fantasie seiner Bewohner durch Kunsttherapiekurse freizusetzen, hatte es tendenziell einen entgegengesetzten Effekt, da sich unter den exzentrischen Versagern zunehmendes Unwohlsein und Katatonie breitmachten.

Im Video reenacten DeGruyters und Thys’ Charaktere diesen bedrückenden Zustand in einem institutionellen Gemeinschaftsraum. Die meisten starren in die Leere, mit glasigem Blick, unbeweglich; zweiwerden schikaniert, ein Mann würgt einen anderen, und ein weiterer verzieht sein Gesicht in manischem Lächeln. Währenddessen hören wir im Off eine Geschichte von einem Mann, der sich am Zusammenpressen kleiner Mäuse aufgeilt, eine Perversion, die von einem Trauma seiner Jugend herrührt. Wir sehen auch ein Schauspiel innerhalb des Schauspiels, das von den Bewohnern aufgeführt wird. Geschnitten im Wechsel zwischen Gemeinschaftsraum und einem dunklen Bühnenraum, der nur von einem kränklich grünen Licht beleuchtet wird, sehen wir unsere Katatoniker in einem Defilee peinlicher Rollen: ein Mann in schwarzem Make-up, ein anderer in gelbem, eine Vogelscheuche, Magier. Traurigerweise führen ihre Performances nicht zur erwarteten, befreienden Heilung; alle scheinen sie abzugleiten in noch tiefere Abgründe der Verzweiflung und der Leblosigkeit. Als letzten Lacher bieten De Gruyter und Thys ihren Charakteren eine Möglichkeit an, sich wahrhaft zu befreien: nicht Kunst zumachen, sondern aus dem Fenster zu springen.

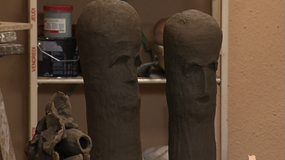

»Der Schlamm von Branst« ist eine weitere düster humorige Posse, das Setting ein Künstleratelier, die Darsteller auch hier eine Ansammlung von Kretins, diesmal mit der Herstellung einer Reihe trauriger Tonskulpturen beschäftigt. Ein Mann bearbeitet bedächtig eine Portratbüste, die einem erigierten Penis ähnelt, ein anderer die Skulptur eines Pferdekopfs, die mehr einem schlaffen Glied gleicht. Zwei Männer in den gleichen blauen Hemden und blonden Perücken bohren Löcher in die verschiedenen Körperteile einer liegenden menschlichen Figur, während eine Frau über einem Tonblock Tränen vergießt, um kurz darauf vor der Skulptur eines Menschenkopfes zu beten. Zeigt sich die Kunst – oder vielmehr die schlechte Kunst – im »Schlamm von Branst« als ein Resultat der Perversion und des Jämmerlichen, so wird sie in »Die Fregatte« zum Auslöser jämmerlicher Perversionen der Zuschauer selbst. Eigens für die 5. Berlin Biennale produziert, geht es in dieser Geschichte um die Eskapaden einer Gruppe von Männern, einer Frau und einem einsamen Kameramann, die vom Schiffsmodell einer Fregatte in die Devianz getrieben werden. Eine der verstörendsten Sequenzen zeigt die Männer um die Frau gruppiert, in Posen, die deutlich an die Choreografie eines Gangbangs angelehnt sind. Man fragt sich, was perverser ist: Pornografie und Gewalt an sich oder deren Nachahmungen.

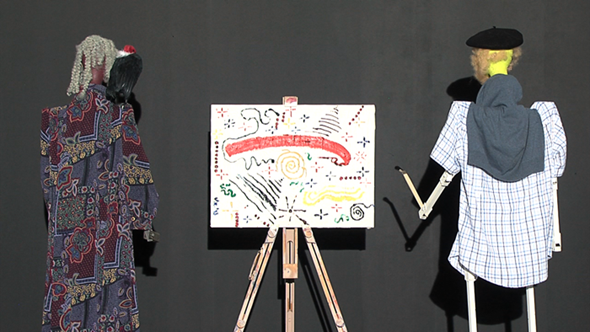

Das vielleicht bedrohlichste Video von De Gruyter und Thys ist ihr kürzlich fertig gestelltes »Das Loch« (2010). Die übliche Besetzung wurde von den Künstlern hier durch zusammengestückelte Puppen ersetzt; die Köpfe aus Styropor, gehalten von Reißnägeln und metallenen Rahmen, eigenartig kostümiert, sind sie nun die Charaktere. »Ich mache Videos«, bekennt eine Figur mit synthetischer Stimme, die wenig mehr ist als ein rot bemalter Kopf aus Schaumstoff über einem hingehängtem T-Shirt, ein Beinahe-Mund, umrahmt von Moustache und Ziegenbart, und eine breite Sonnenbrille anstelle der Augen. Die Stimme dieses Darstellers fährt fort mit Geschichten über Videoprojekte, darüber, wie er einen Horrorfilm mit drei Mädchen gedreht hat, dass er Besitzer eines Jaguars Mark II ist und wie er einmal einen Hund überfahren hat, um ein Rennen zu gewinnen. Ein Leben, so scheint es, voller eigennütziger Vergnügungen.

Gegengeschnitten wird die Geschichte von Johannes, einem Maler mit neongelben Kopf und schlechtem blondem Bart, dessen empfindlich melancholisches Seelenleben zusammenbricht, als seine Frau ihm das Talent für die Malerei abspricht und vorschlägt, er solle stattdessen Videos drehen. Des Lebens müde, bittet er um seinen Tod, der ihn von seinem Körper erlösen und zu Gott zurückbringen soll. Als er am Ende seiner Klage angelangt ist, wechselt die Kamera zu den Close-ups zweier schwarz bemalter Styroporköpfe, einer blau- der andere grünäugig. Sie sagen: »Wir werden in all eure Löcher dringen. Wir werden das so lang tun, bis nur noch ein einziges großes Loch übrig ist. Das schwarze Loch, das den Geruch eures Todes atmet, auch in das werden wir eindringen. Und wenn alles aufgebrochen ist, fangen wir wieder von vorn an. So sind wir, so sind wir.« Doch wer sind diese destruktiven Charaktere? Götter? Dämonen? Könnten sie Doubles für De Gruyter und Thys sein, die Filmemacher, die definitiv über die Macht verfügen, die Dinge so enden zu lassen, wie sie wollen? Sollen wir dies als eine Kampfansage an Künstler verstehen, der eine zu heilig (Maler), der andere zu profan (Videofilmer), um jeweils ernst genommen zu werden? Natürlich, wie es zu De Gruyters und Thys’ schwarzem Humor passt, blendet das Bild aus, bevor diese Fragen beantwortet werden, und lässt das Publikum im Dunkeln zurück.

Aus dem Amerikanischen von Gabi Schaffer

JENNIFER KRASINSKI ist Autorin und lebt in Los Angeles.

JOS DE GRUYTER, geboren 1965 in Geel. HARALD THYS, geboren 1966 in Wilrijk. Leben in Brüssel. Letzte Einzelausstellungen u.a. objekte als freunde, kestnergesellschaft, Hannover, Neuer Aachener Kunstverein (2011); Projekt 13, Kunsthalle Basel (2010); Culturgest, Lissabon; Kaleidoscope, Mailand; Pro Choice, Wien; Dependance, Brüssel (2009); Isabella Bortolozzi, Berlin (2008); Frac Le Plateau, Paris; Muhka, Antwerp; Carlier Gebauer, Berlin (2007). Letzte Ausstellungsbeteiligungen u.a. Yes, we don’t, Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne; Parallel Worlds, Arsenal Berlin (2011); The State Of Things. Brussels/Beijing; Palais des Beaux-Arts, Brüssel (2010); Come in, friends, the house is yours!, Künstlerhaus Stuttgart, Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2009); Manifesta 7, Trentino; Berlin Biennale (2008).

Vertreten von Isabella Bortolozzi, Berlin; Galerie Micheline Szwajcer, Antwerpen