»Wenn man die Menschen respektiert,

muss man feministische Filme machen«

muss man feministische Filme machen«

Die eigensinnigen Low-Budget-Produktionen des österreichischen Filmemachers DANIEL HOESL erzählen von beispielhaften Aus- und Aufbrüchen und einem verschmitzten, postheroischen Widerstand gegen normierte Milieus. »Soldate Jeannette« ist nach acht Kurzfilmen der erste Langfilm des ehemaligen Medienkunststudenten. In dem international preisgekrönten Werk treffen sich die Fluchtbewegungen zweier Frauen auf der Kegelbahn am Land. Die großbürgerliche Fanni ist pleite und flieht vor den Zwängen ihres durch Geld bestimmten Lebens, die jüngere Anna erträgt den Machismus am Bauernhof nicht mehr. Ein Gespräch mit THOMAS EDLINGER.

THOMAS EDLINGER: »Soldate Jeannette« wurde angeblich um 65.000 Euro und ohne Förderung oder Drehbuch realisiert, sieht aber trotzdem nicht so aus. Wie geht das?

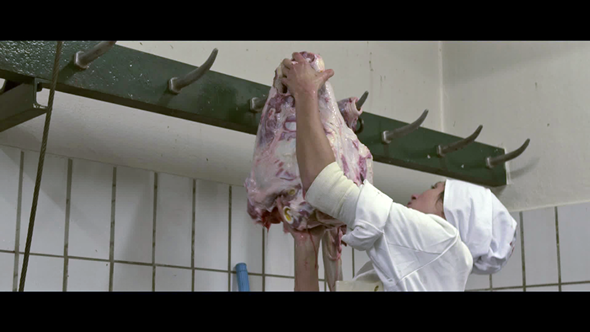

DANIEL HOESL: In der Regel ist ein Drehbuch schon sinnvoll, um eine filmische Skulptur realisieren zu können. Wir von der European Film Conspiracy hatten aber, wie bei allen anderen Filmen zuvor auch, ein sehr schmales Zeitfenster, in dem mein Kameramann Gerald Kerkletz und ich zugleich an dem Film arbeiten konnten. Deshalb habe ich zuerst 150 Leute gecastet und dann die Biografien der Beteiligten für eine Art Script verwendet. Fanni, die eine Hauptfigur, kommt aus aristokratischen Verhältnissen. Die andere wurde von ihren Eltern hinausgeschmissen und musste eine Zeit lang auf einem Hühnerbauernhof arbeiten. Daraus entwickelte sich die Story. Ich mache Filme gern so, wie ich koche. Ich gehe nicht zuerst einkaufen und schaue dann, was im Kühlschrank ist, sondern ich mache mit einem Minimum an Aufwand das Beste aus dem, was da ist.

EDLINGER: Was passiert, wenn der Kühlschrank leer ist?

HOESL: Ich will ja nicht unbedingt Chateaubriand kochen. Wenn ich kein Geld habe, dann muss ich mir eben einen anderen Weg suchen. So einen Film zu drehen ist wie Früchte pflücken. Man muss sich nur entscheiden, welche dann in das Essen kommen.

EDLINGER: Bleiben wir noch kurz beim Essen. Der rumänische Regisseur Corneliu Porumboiu …

HOESL: Ein Freund von mir!

EDLINGER: … Porumboiu zeigt in seinem Film »Wenn es Abend wird über Bukarest oder Metabolismus« (2013) eine Szene, in der die beiden Hauptfiguren beim chinesischen Essen sitzen und über die Einfachheit der Chopsticks und die Elaboriertheit der chinesischen Küche sprechen. Später stochern sie dann mit den verfeinerten westlichen Werkzeugen Messer und Gabel in einem im Vergleich grobschlächtigen europäischen Gericht herum.

HOESL: Das führt ja auch zu einem Konflikt, weil die Dame, die in Frankreich studiert hat, dem Herrn am Tisch nicht zustimmt. Es gibt ja zum Beispiel sehr komplizierte französische Gerichte. Mit anderen Worten: Ich bin Europäer. Gilles Deleuze hat mir mit seinen Büchern zum Bewegungs- und zum Zeitbild erst die europäische Filmgeschichte nahegebracht. Vorher habe ich mich überhaupt nicht für das Kino interessiert.

EDLINGER: Deleuze hat ja einen historischen Bruch zwischen dem frühen Bewegungsbild und dem moderneren Zeitbild diagnostiziert. Wo steht denn da »Soldate Jeannette«?

HOESL: Ja, das sensomotorische Band ist gerissen! Das Buch von Deleuze reicht ja nur bis in die 80er Jahre, und danach ist schon noch einiges passiert. Ich verstehe Deleuze auch nicht als Rezept, sondern lese ihn als einen Impuls, als eine Fluchtlinie für Bilder, die anzusehen einen zum Denken bringt. Man muss, wie es schon im Vorwort von »Mille Plateaux« heißt, solche Bücher wie Science-Fiction lesen.

EDLINGER: Gilles Deleuze und Félix Guattari haben am Beispiel von Franz Kafka auch »für eine kleine Literatur« plädiert. Inwiefern fühlst Du dich der Idee eines kleinen Kinos nahe?

HOESL: Meine Diplomarbeit heißt »Für ein minoritäres Kino«. Darin habe ich das Werk von Filmemachern wie James Benning, Alain Resnais und Harun Farocki untersucht. Ich selbst will auch die herrschende Filmsprache ad absurdum führen. Meine Hauptfigur Fanni spricht ja auch eine Herrschaftssprache, aber sie führt sie ins Nichts. Und auch unsere Kamera weigert sich, Räume im herkömmlichen Sinn aufzulösen.

EDLINGER: Die Hauptfigur Fanni löst sich sukzessive aus ihrem alten großbürgerlichen Leben. Sie löst sich vom Geld, das selbst ja als Freiheitversprechen gilt, und verbrennt es. Das Geld verspricht nichts mehr.

HOESL: Das Geld ist ein Fluch für sie. Um es wieder deleuzianisch zu sagen: Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, die von Schizophrenie geprägt ist. Fanni hat ein Gesicht, das nur mehr Maske ist. Ein sehr erfolgreicher Investor hat mir einmal gesagt, sein Unternehmen sei eine einzige Lügenverwaltung. Man kann bei diesem Spiel relativ einfach mitspielen, wenn man es schafft, dass man als Spieler anerkannt wird.

EDLINGER: Fanni zerbricht in diesem Spiel.

HOESL: Ja. Die Umstände nötigen sie dazu, das System, in dem sie lebt, zu hinterfragen. Ihr Aufbruch in den Wald ist aus meiner Sicht nur eine romantische Flucht, die höchstens dazu führt, dass man friert und von Zecken gebissen wird. Viele sehen in dem Film eine positive Energie, was mich einerseits freut, andererseits aber doch wundert. Schließlich weiß ich selbst nicht, wo die beiden Heldinnen landen werden, aber glücklich kann ihre Reise nicht enden.

EDLINGER: Der Film hat ja auch einige hochkomische Stellen – das gestelzte und gleichzeitig hohle Gerede in Fannis Umfeld zum Beispiel.

HOESL: Beim Wort Experte muss ich immer schmunzeln. Allein diese Sprache! Die Schweizer Stiftungspräsidentin Aurelia ist im Film ja auch eine Expertin für die Welt der Perlenketten und der mehrsprachigen Kindererziehung.

EDLINGER: Fanni ist wie Melvilles Held Bartleby eine Heldin der Verweigerung. Bartleby »möchte lieber nicht«, aber warum er nicht mehr will und was er stattdessen will, bleibt ungeklärt. Ist Fanni eine Bartleby-Wiedergängerin?

HOESL: Fanni würde sich eine Alternative wünschen, sie findet aber keine. Entweder man ist drin in einem System, das einen gefügsam macht, oder man ist einfach nur Taugenichts und darin gut.

EDLINGER: »Aus dem Leben eines Taugenichts« hätte der Film aber nicht heißen können?

HOESL: Nein. Der hat doch immer Glück.

EDLINGER: Der Film handelt von zwei Frauen, die Musik ist auch stark frauenlastig. Muss man heute Feminist sein?

HOESL: Wenn man die Menschen respektiert, muss man feministische Filme machen.

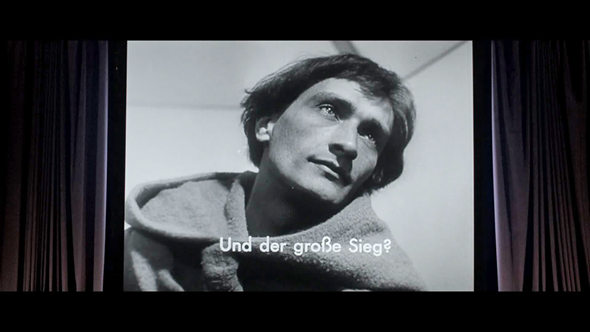

EDLINGER: »Soldate Jeanette« zitiert in zwei Filmausschnitten zwei Heldinnen der Filmgeschichte: Jeanne d’Arc im Film von Carl Theodor Dreyer und Nana Kleinfrankenheim aus Godards »Vivre sa vie«. In einem Telefonat mit Aurelia spricht Fanni auch von Chantal Akermans Film »Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles«. Alle drei Filmfiguren sind tragische Figuren: Jeanne d’Arc wird verbrannt, die Prostituierte Nana stirbt, und die verwitwete Gelegenheitsprostituierte Jeanne Dielman ersticht am Ende einen Freier. Trotzdem spricht Fanni von einem »lustigen Film«. Warum?

HOESL: Fanni ist selbst eine sehr, sehr tragische Figur. In einer schizophrenen Gesellschaft lächelt man und ist zugleich traurig. Sie sagt diesen Satz über Dielman mit Ironie, weil dieser Film ihre eigene Situation demaskiert.

EDLINGER: Kann eine Soldate Jeannette, wer auch immer das in dem Film sein könnte, heute noch so heroisch agieren wie Jeanne d’Arc?

HOESL: Nein. Der Staat und die Kirche haben heute keine Macht mehr. Heute hat der Recht, der bezahlen kann.

EDLINGER: Auch den Niedergang der Disziplinargesellschaft bzw. deren Übergang in eine Kontrollgesellschaft hat dein Gewährsmann Deleuze in einer kleinen, aber mittlerweile sehr einflussreichen Nebenschrift beschrieben. Heute brauchen die Leute keinen Polizeibefehl mehr, denn in ihren Köpfen sorgt schon ein innerer Polizist für Ordnung. Bei Fanni aber fängt diese Selbstregulierung an zu knirschen.

HOESL: Ja, weil sie selbst noch eine Sehnsucht nach einem sozialen Leben und einer Gemeinwohlökonomie hat. Das macht ja auch krank, wenn es nur um Kontrolle der anderen und den eigenen Profit geht. Laut Umfragen sind die Wall-Street-Trader sehr unglücklich, weil sie immer mehr Profit erwirtschaften und zugleich sehr viel Verantwortung schultern müssen. Die Millionäre sind die neuen Sklaven, während ein Landwirt, der die Früchte seines Landes erntet, sich damit sehr gut arrangieren kann. Er darf sich nur keinen Mercedes oder so einen Schmarren wünschen. Man muss keine Austern in fucking Montauk essen. Wobei: Schlecht sind die nicht!

EDLINGER: Noch einmal zurück zum Verhältnis von Fanni zu den drei im Film zitierten Filmheldinnen. Für Fanni tut sich im Unterschied zu ihnen nicht die Ausweglosigkeit sondern eine Perspektive auf.

HOESL: Es gibt Wege, die noch nicht ausgetreten sind. Ich bin nicht fatalistisch, und ich bin nicht wie andere Regisseure von 1968 und der nicht eingetretenen Revolution enttäuscht. Wenn der Staat an Einfluss verliert, dann besteht zumindest die Möglichkeit, dass wir das Leben in die Hand nehmen. Das Gegenmodell ist ja »Der siebente Kontinent« (1989) von Michael Haneke.

EDLINGER: Weil hier alles eingefroren wird?

HOESL: Ja. Und weil sich am Ende alle umbringen. Aber mit einer solchen Lösung will ich die Kinobesucher nicht in den Abend entlassen. Ich glaube nicht, dass dadurch ein Energietransport entsteht, der es ermöglicht, dass man sein Leben ändert. Wenn man einem Kind nicht beibringt, wie man im Chor singt, wird es kaum anfangen zu singen.

EDLINGER: Besonders in seinen frühen Filmen weiß Haneke ja alles besser als seine Figuren, er ist als Regisseur ein Marionettenspieler, der das Scheitern inszeniert.

HOESL: Ich glaube, Haneke ist von 1968 enttäuscht. Die Revolution hat nicht stattgefunden. Ich bin in den 80er Jahren geboren. Ich wurde von meinen Eltern immer unterstützt und hatte all diese Probleme nicht. Ich bin ungefragt in der Welt, ich habe Zeit, und ich will sie nutzen. Und ich möchte, dass es nicht nur mir, sondern auch den anderen besser geht.

EDLINGER: Du hast lange bei Ulrich Seidl gearbeitet, zuletzt als Regieassistent. Was hast du bei Seidl gelernt?

HOESL: Dass man sich um Protagonisten bemüht, die etwas hergeben. Auch die Ausstatter Andreas Donhauser und Renate Martin haben mir sehr viel beigebracht. Die räumen die Räume aus und hängen andere Dinge hinein, das haben wir beim Bauernhof in »Soldate Jeannette« auch gemacht. Und wir haben gelernt, dass der Wein vier Grad haben muss. Außerdem weiß ich jetzt auch, was ich nicht will. Wir waren bei unserem Film sehr effizient, Seidl dreht jahrelang. Das halte ich überhaupt nicht aus!

EDLINGER: Woher kommt dieser Wille zum gebauten Antirealismus?

HOESL: Mich interessiert Authentizität nicht. In der Stilisierung tritt vielleicht eine andere Wahrheit zutage. Wir haben ja, im Gegensatz zu Seidl, auch die Sprache extrem stilisiert. Es kommen zum Beispiel künstliche Pausen vor. Das ist natürlich auch eine schöne Art, sich einer Skulptur anzunähern.

EDLINGER: Wieso sagst du eigentlich schon zum zweiten Mal Skulptur, wenn wir von Film sprechen?

HOESL: Man sucht sich das Werkzeug, das Material. Das Meißeln passiert in mehreren Stadien: drehen, schneiden und dann das Feintuning.

EDLINGER: Funktioniert das Filmemachen wie eine soziale Skulptur?

HOESL: Deshalb haben wir uns zu dem Non-Profit-Verein European Film Conspiracy zusammengeschlossen. Es gibt eine komplett flache Hierarchie. Ich als Regisseur verdiene wie alle nach Tagsätzen, und zwar genauso viel wie die Köchin.

EDLINGER: Das Erstaunliche an diesem teilimprovisierten Kochen ist aber, dass der Film im Endergebnis schon so schmeckt, als gäbe es ein gutes Rezept dazu.

HOESL: Wir lassen die Autopoiesis einfach zu. Das Schöne ist ja, dass alle Menschen intelligent sind.

EDLINGER: Wenn man sie nur lässt.

HOESL: Genau. Der Kostümbildner ist viel intelligenter als ich, wenn es um Kostüme geht.

EDLINGER: »Soldate Jeannette« ist von Verrückungen der Perspektive strukturiert. Die Masse der Kartoffeln am Bauernhof zum Beispiel erkennt man erst im Herauszoomen aus dem Muster der abstrakt wirkenden Rundungen. Die Close-Ups und Ausschnitte zeigen erst später, welche Körper oder Objekte sie bedeuten.

HOESL: Ich mag es, als Filmemacher und auch als Zuseher, gefordert zu sein. Sonst schlafe ich ein. Rein fotografisch interessiert mich das, womit ich mit meinem Auge normalerweise nicht herankomme.

EDLINGER: Neben der Originalmusik von Peter Kutin haben zwei Musikerinnen Songs gespendet: die Berliner Ex-Punk-Musikerin und Elektronikerin Bettina Köster und Gustav alias Eva Jantschitsch, deren Stück »Alles renkt sich wieder ein« einen großen Auftritt im Wald hat.

HOESL: Köster passt deshalb gut zu uns, weil sie nicht mitspielt. Sie ist eine paradigmatisch starke Frau, aber nicht im patriarchalen Sinn. Und bei Gustav ist das ganz ähnlich. Aber ihr Stück wird nicht als Score eingesetzt, sondern dient als Autorenkommentar.

EDLINGER: Gustavs »Alles renkt sich wieder ein« ist ja ein sehr ambivalentes Stück, in dem sich das Spirituelle und das Chansonhafte, angejazzte Blasmusik und hinterfotzige Lyrics treffen. Was macht den Song für dich so attraktiv?

HOESL: Es gibt darin die Liedzeile »Ich wünsch’ mir eine Katastrophe« und gleichzeitig oder dadurch renkt sich alles wieder ein. Ich glaube, ich wünsche mir das auch. Außerdem spielt der Film nun einmal in Österreich, wo die Blasmusik den ländlichen Raum markiert.

EDLINGER: Früher hätte man die Katastrophe wohl eher mit Revolution benannt. Warum ist dir die Rede von der Katastrophe lieber?

HOESL: Wir können die riesige Maschine, die uns beherrscht, nicht stoppen. Aber wir können uns einen Whiskey aufmachen und dabei zuschauen, wie sie sich selbst das Wasser abgräbt.

EDLINGER: Welcher Wein muss vier Grad haben?

HOESL: Grüner Veltliner. —

DANIEL HOESL geboren 1982 in St. Pölten. Lebt in Wien. Soldate Jeannette (2013) wurde beim Rotterdam Film Festival mit dem Tiger Award ausgezeichnet und lief im Wettbewerb des Sundance Film Festivals in Utah. Es folgten zahlreiche Festivalteilnahmen, u. a. Sarajevo Film Festival, Sevilla European Film Festival, Melbourne International Film Festival, Sydney Film Festival, Göteborg International Film Festival. Zu seinen Kurzfilmen zählen: The Madness of the Day (2011), Klappenfilm (2009), Die Wahrheit (2008), Die Wirklichkeit (2007), Lektion von alltäglichem Pathos (2006), Lektion in Tango (2004).

THOMAS EDLINGER ist Journalist, Autor und Kurator. Er lebt in Wien.