Ciprian Mureşan & Adrian Ghenie, Ceauşescu’s Portrait, 2008

Kommunist? Ich auch!

Marxismus ist immer noch die tiefgehendste, beste und schärfste Kritik am Kapitalismus, einem System, das – mehr denn je – Kritiker und Gegner braucht. NICK CURRIE wirft einen Blick auf künstlerische Projekte, die kommunistische Themen ins Spiel bringen.Kunst kann »politisch« sein, aber in dem Moment, wo sie tatsächlich zur Politik wird, ist sie ihrer Kräfte beraubt: die grenzenlose symbolische Freiheit, in der die »politische« Kraft der Kunst liegt, endet gezwungenermaßen, sobald sie sich in den praktisch-logistischen Problemen der Welt der realen Politik verfängt. Kunst verdankt ihr symbolisches Vermögen paradoxerweise einer gewissen pragmatischen Impotenz. Joseph Beuys ist nicht deshalb berühmt, weil er die Grünen im Parlament vertrat, sondern dafür, Räume mit Filz, Fett, Kojoten und Hasen befüllt zu haben. Sein bedeutendstes Werk war »politisch«, aber nicht Politik.

Aber Künstler sind von Politik aber fasziniert, besonders von jenen politischen Positionen, die ihren eigenen Aktivitäten am nächsten kommen: die Politik der Utopien, der Möglichkeiten, der Alternativen und der Weltverbesserung. Im Westen befindet sich der Kommunismus derzeit außerhalb des so genannten Overton-Fensters akzeptabler demokratischer Sozialpolitik (man denke an den rhetorischen Kunstgriff, mit dem Politiker versuchen, Rivalen als »gefährliche Extremisten« abzustempeln, um die Öffentlichkeit zugunsten einer langweiligen und einfallslosen gemäßigten Position einzuschüchtern). Das führt dazu, dass der verdrängte Kommunismus zu einem faszinierenden Gespenst wird, das in der westlichen Kunstwelt umgeht.

Zur Zeit gibt es in Europa eine Vielzahl von Ausstellungen, Konferenzen, Initiativen und Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Kommunismus auseinandersetzen. Im März sah ich in England bei Nottingham Contemporary »Star City: The Future Under Communism,« eine Ausstellung, die sich mit kommunistischen Projektionen einer modernistischen Zukunft, mit dem Symbolismus von Kosmonauten, mit Propaganda und so weiter beschäftigte. Neben historischen, futuristischen Materialien aus kommunistischen Ländern wurde Gegenwartskunst gezeigt, etwa von Pawel Althamer, dessen Projekt »Common Task« sich mit unrealisierten kommunitaristischen Utopien befasst.

»Searching for the Post-Capitalist Self« ist der Titel der Sommernummer des Kunstmagazins E-Flux, das von der als Gastredakteurin eingeladenen Künstlerin und Kuratorin Marion von Osten im Rahmen der 6. Berlin Biennale konzipiert wird. Es erscheint im Juni. Im gleichen Monat findet an der Berliner Volksbühne der interdisziplinäre Kongress »The Idea of Communism: Philosophy and Art« statt. Auf dieser Veranstaltung, initiiert von Alain Badiou und Slavoj Žižek werde ich als »unreliable tour guide« herumgeistern, während Künstler und Kritiker in Performances, Podiumsdiskussionen, Installationen, Filmen und Konzerten den Kommunismus als Idee, seine »real existierende« Vergangenheit und sein Potential für die Zukunft untersuchen werden.

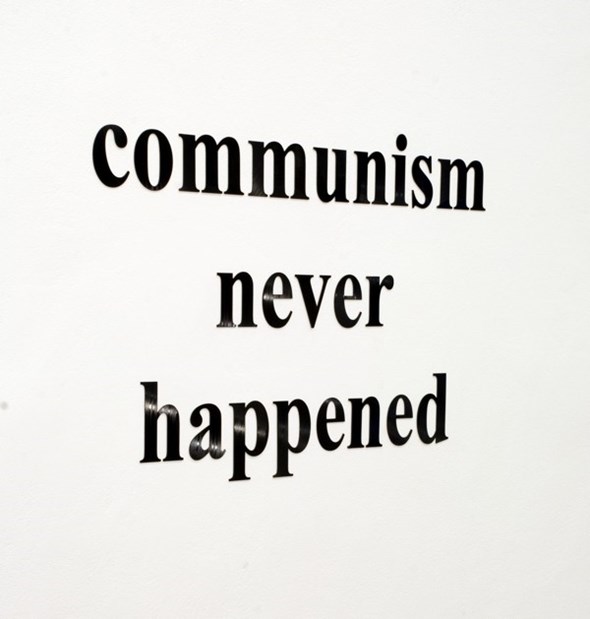

Ciprian Mureşan, Communism Never Happened, 2006

Einer der Gründe weshalb all das jetzt geschieht, liegt wohl darin, dass die »kuratorischer Distanz« (jene Zeitspanne, die Kuratoren brauchen, um Ausstellungen und Veranstaltungen zu organisieren) zur großen Finanzkrise von 2008 jetzt erreicht wurde, die das Vertrauen in die Stabilität der freien Marktwirtschaft ebenso erschütterte, wie jenes in die inhärente rationelle Effizienz von Adam Smiths »unsichtbarer Hand«. Ein gewichtigerer Grund ist allerdings im gesamtkulturellen Einverständnis zu finden, am Ende jener klar umrissenen dreißigjährigen Periode angelangt zu sein, die von der neoliberalen Idee bestimmt war, dass die Lösung aller Probleme in uneingeschränkter Markwirtschaft und individueller Entscheidungsfreiheit liegt. Tony Judts neues Buch »Ill Fares the Land« (Penguin, 2010) zeigt, dass dreißig Jahre angelsächsischer marktfreundlicher Reformen im Vergleich zu ähnlich entwickelten Gesellschaften, in denen strenge staatliche Kontrollen die Norm sind, zu größer werdenden Ungleichheiten, gebremster sozialer Mobilität, schlechterer Gesundheit und niedrigerer Lebenserwartung sowie zu höheren Verbrechensraten und einem Anstieg psychischer Erkrankungen geführt haben.

Zeitgleich mit dieser gesamtgesellschaftlichen Abwendung vom Neoliberalismus finden auch in der Kunstwelt Positionsverschiebungen statt: Nicolas Bourriaud eröffnete 2009 eine Tate Triennale, die kühn das Ende des Zeitalters der Postmoderne und den Beginn einer neuen kulturellen Ära verlautbarte. Er nannte sie die Altermoderne. Für Bourriaud hat dieser – noch vage – Begriff etwas mit dem Entdecken alternativer modernistischer Ideale in Übersetzungsprozessen und mit dem vielpoligen Modell einer horizontalen postkolonialen Globalisierung zu tun.

Bourriaud weist nicht explizit darauf hin, dass die Postmoderne, die seine Altermoderne ersetzen soll, dem neoliberalen Projekt zuarbeitete und diesem passgenau entsprach, aber der Schluss drängt sich geradezu auf. Wenn man etwa Sandy Nairnes Fernsehserie »State of the Art« von 1987 anschaut, wird überraschend klar, in welchem Ausmaß die Kunst der 80er zum Feld wurde, in dem die Identitätspolitik symbolische Wiedergutmachung für die realen Verletzungen realer Menschen leistete: durch koloniale Abenteuer enteignete Ureinwohner, vom Patriarchat unterdrückte Frauen, Schwarze im Angesicht der Apartheid, Schwule unter dem Eindruck von AIDS. Die daraus resultierende identitäre Mikropolitik hatte jedoch keine Auswirkungen auf die Politiker der 80er Jahre, die in »State of the Art« von Banken der 80er Jahre gesponserte Biennalen der 80er Jahre eröffnen.

Am Ende seines Aufsatzes »Mythen der Moderne« von 2002 schreibt Fredric Jameson: »Radikale Alternativen, systematische Transformation können nicht innerhalb des vom Wort ›modern‹ beherrschten Begriffsfelds theoretisch entwickelt, nicht einmal vorgestellt werden.« Eine Kontextveränderung ist notwendig, weil Begriffe wie »modern« oder »postmodern« allzu leicht zu Synonymen des Kapitalismus werden, der sie hervorgebracht hat – wenn wir der klassisch marxistischen Idee folgen, dass Kunst und Kultur von vor ihnen existierenden ökonomischen Bedingungen bestimmt werden. Was wir stattdessen wirklich brauchen ist laut Jameson, »eine Verschiebung der Modernitätsthemen in großem Maßstab durch das Utopie genannte Verlangen.«

Wird diesmal also alles anders sein? Werden die Künstler der neuen Altermoderne einen Weg finden, kommunistische Themen in einer Weise neu zu formulieren, dass sie über Identitätspolitik und symbolische Wiedergutmachung hinausgehen? Wird der Überbau irgendwie die Basis überwinden? Kann die Zukunft von der Gegenwart produziert werden? Wird sich eine gemeinsame Front formieren? Oder wird sich das alles als nichts anderes als eine intellektuelle Mode erweisen, als jene Art von Radical Chic, die Dali auf den Kopf traf, als er stichelte: »Picasso ist ein Kommunist, und ich auch nicht«?

Vielleicht geht es aber auch nicht darum, dem ökonomischen Determinismus – und damit der Dialektik der Geschichte – zu entrinnen. Wie Jameson in seinem Buch »Valences of the Dialectic« festhält, ist es genau der weltweite Triumph des Kapitalismus, der »die Vorrangstellung des Marxismus als unüberwindbaren Horizont des Denkens unserer Zeit sicherstellt«.

Aus dem Englischen von Ulrike Müller

NICK CURRIE ist Musiker und Künstler. Er lebt in Berlin.

Bildbeitrag von CIPRIAN MURESAN.

Zeitgleich mit dieser gesamtgesellschaftlichen Abwendung vom Neoliberalismus finden auch in der Kunstwelt Positionsverschiebungen statt: Nicolas Bourriaud eröffnete 2009 eine Tate Triennale, die kühn das Ende des Zeitalters der Postmoderne und den Beginn einer neuen kulturellen Ära verlautbarte. Er nannte sie die Altermoderne. Für Bourriaud hat dieser – noch vage – Begriff etwas mit dem Entdecken alternativer modernistischer Ideale in Übersetzungsprozessen und mit dem vielpoligen Modell einer horizontalen postkolonialen Globalisierung zu tun.

Bourriaud weist nicht explizit darauf hin, dass die Postmoderne, die seine Altermoderne ersetzen soll, dem neoliberalen Projekt zuarbeitete und diesem passgenau entsprach, aber der Schluss drängt sich geradezu auf. Wenn man etwa Sandy Nairnes Fernsehserie »State of the Art« von 1987 anschaut, wird überraschend klar, in welchem Ausmaß die Kunst der 80er zum Feld wurde, in dem die Identitätspolitik symbolische Wiedergutmachung für die realen Verletzungen realer Menschen leistete: durch koloniale Abenteuer enteignete Ureinwohner, vom Patriarchat unterdrückte Frauen, Schwarze im Angesicht der Apartheid, Schwule unter dem Eindruck von AIDS. Die daraus resultierende identitäre Mikropolitik hatte jedoch keine Auswirkungen auf die Politiker der 80er Jahre, die in »State of the Art« von Banken der 80er Jahre gesponserte Biennalen der 80er Jahre eröffnen.

Am Ende seines Aufsatzes »Mythen der Moderne« von 2002 schreibt Fredric Jameson: »Radikale Alternativen, systematische Transformation können nicht innerhalb des vom Wort ›modern‹ beherrschten Begriffsfelds theoretisch entwickelt, nicht einmal vorgestellt werden.« Eine Kontextveränderung ist notwendig, weil Begriffe wie »modern« oder »postmodern« allzu leicht zu Synonymen des Kapitalismus werden, der sie hervorgebracht hat – wenn wir der klassisch marxistischen Idee folgen, dass Kunst und Kultur von vor ihnen existierenden ökonomischen Bedingungen bestimmt werden. Was wir stattdessen wirklich brauchen ist laut Jameson, »eine Verschiebung der Modernitätsthemen in großem Maßstab durch das Utopie genannte Verlangen.«

Wird diesmal also alles anders sein? Werden die Künstler der neuen Altermoderne einen Weg finden, kommunistische Themen in einer Weise neu zu formulieren, dass sie über Identitätspolitik und symbolische Wiedergutmachung hinausgehen? Wird der Überbau irgendwie die Basis überwinden? Kann die Zukunft von der Gegenwart produziert werden? Wird sich eine gemeinsame Front formieren? Oder wird sich das alles als nichts anderes als eine intellektuelle Mode erweisen, als jene Art von Radical Chic, die Dali auf den Kopf traf, als er stichelte: »Picasso ist ein Kommunist, und ich auch nicht«?

Vielleicht geht es aber auch nicht darum, dem ökonomischen Determinismus – und damit der Dialektik der Geschichte – zu entrinnen. Wie Jameson in seinem Buch »Valences of the Dialectic« festhält, ist es genau der weltweite Triumph des Kapitalismus, der »die Vorrangstellung des Marxismus als unüberwindbaren Horizont des Denkens unserer Zeit sicherstellt«.

Aus dem Englischen von Ulrike Müller

NICK CURRIE ist Musiker und Künstler. Er lebt in Berlin.

Bildbeitrag von CIPRIAN MURESAN.

Ciprian Mureşan, Leap into the void, after 3 seconds, 2004