Bis unlängst bei einem Abendessen mit Freunden in Berlin sah ich mich noch nie gezwungen, so eine schwierige Frage wie die nach meinem Lieblingskunstwerk zu beantworten. Keiner konnte sich endgültig für ein solches Kunstwerk entscheiden, und alle, die sich allzu schnell festlegten, haben ihre Entscheidung bald wieder zurückgenommen. Auch ich hatte einige Fehlstarts. Jedes Mal, wenn ich mich mit mir selber auf ein Werk geeinigt hatte, kam mir auch schon ein anderes in den Sinn. Zum Glück, so dachte ich, taucht diese Frage nur beim Plaudern während eines Abendessens auf.

Diese Generalprobe machte mir klar, dass es viele Kunstwerke gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen zu meinen Favoriten gehören. Vielleicht sollte ich die Arbeit wählen, die mich Kunst zum ersten Mal in einem anderen Licht sehen ließ (Andy Warhol, als ich acht war)? Oder die von einem Künstler, der bewiesen hat, dass Kunst auch humorvoll sein kann, wenn auch für mich damals etwas unheimlich (Paul McCarthy mit zwölf Jahren)? Oder etwas, das gemessen an museologischen Standards, die mich nach einigen noch vom Geschmack meiner Eltern bestimmten Museumsbesuchen langweilten, ein ganz unkonventionelles Erlebnis bot (Felix Gonzalez-Torres mit siebzehn)?

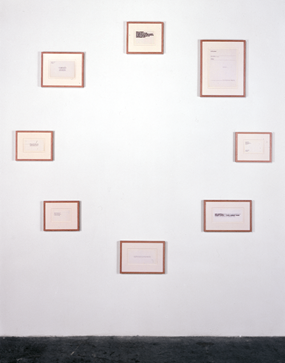

Obwohl ich mich heute noch gerne an diese Erlebnisse erinnere und diese Künstler immer noch sehr bewundere, sollte jenes Kunstwerk nicht nur meine Sichtweise auf die Kunst erweitert, also Elemente der erwähnten Arbeiten enthalten, sondern auch meine Arbeit als Kurator geprägt haben. Diese Ansprüche und noch mehr erfüllt das »Invitation Piece« (1972/73) von Robert Barry. Niemals werde ich den Augenblick vergessen, als ich in der Highschool vor etwa zehn Jahren diese Arbeit zum ersten Mal in einem Buch sah. Sofort war ich gepackt von ihrer grafischen Strenge, die mich an Peter Savilles Plattencoverentwürfe erinnerte, für die ich mich damals zu begeistern begann. Als ich später mehr über die Konzeptkunst erfuhr, erkannte ich erst die große Bedeutungsspanne dieses Werks, obwohl doch alles Wichtige für alle sichtbar ist. Die Arbeit besteht aus acht Einladungskarten von acht Galerien, mit denen Barry damals zusammenarbeitete. Jede Galerie kündigte mit ihren Einladungen eine Einzelausstellung des Künstlers in einer anderen Galerie an. So lud die Paul Maenz Galerie in Köln zu einer Ausstellung in die Galerie Art & Project in Amsterdam, die ihrerseits eine Ausstellung bei Jack Wendler in London ankündigte. Von dort ging die fiktive Reise weiter zu Galerien in New York, Paris, Brüssel, Mailand, Turin, und dann zurück nach Köln. Wenn man dieser Route folgt, bemerkt man schnell, dass man sich auf einem Karussell befindet, das Barry mit aufeinander folgenden Ausstellungen durch die Kunstwelt quasi im Uhrzeigersinn programmiert hat, und das sich eine ganze Saison lang von November 1972 bis Juni 1973 drehte.

Heute wird diese Arbeit als kreisförmige Anordnung der acht Einladungskarten ausgestellt. Sie zeichnet die vom Künstler choreografierten Spuren fingierter Ereignisse nach, um die Kunst zur Form ihrer eigenen Vermittlung zu führen.

ADAM CARR (geb. 1981) ist freier Kurator und Autor und lebt in London.