Ø. Alles auf Anfang

»Was sich dem Nichts entgegenstellt

Das Etwas, diese plumpe Welt [....]«

(Mephisto)

Natürlich muss immer wieder mal jemand einen Anfang machen. Oder zumindest behaupten, das zu tun. Jede/r für sich, wenn schon nicht Gott für alle. Zwar scheinen die Zeiten, da man sich Einen (Eine, Etwas) vorstellen konnte, der (die, das) schon immer – also auch vor dem Anfang – da gewesen und der Ursprung aller Dinge ist, der Vergangenheit anzugehören. Der Autorität von Ursprungslegenden hat das jedoch keinen Abbruch getan. Nicht nur, weil die alten Schöpfungsmythen schöne Bilder liefern, denen die Phantasie nachträumen kann. Vielmehr ist, wer beginnen will, notgedrungen mit den Anfängen anderer konfrontiert. Kaum von ungefähr gibt es in den Literaturwissenschaften einen ganzen Forschungszweig, der sich mit dem »incipit« beschäftigt – damit, wie Anfänge gemacht werden.

Jeder neue Anfang muss sich also an dem messen oder messen lassen, was es bereits gibt. In einem Feld wie der Kunst, in dem nach wie vor Vorlieben für Superlative (»als erste/r«) und Abgrenzungen (»wie kein/e Andere/r«) gehegt werden, kann das zu Problemen führen. Die Dispositive der Relation ähneln einem Minus auf dem Konto, das es immer erst einmal auszugleichen gilt, bevor man überhaupt seinen eigenen Anfang machen kann. Auf Null lässt sich allerdings auch kommen, indem man ganz einfach behauptet, dass nichts gewesen sei. Obwohl man eigentlich weiß, dass Nichts ist, was nicht ist, wie es bei Shakespeare heißt. Und ahnt, dass es (fast) nichts gibt, was nicht schon einmal da gewesen wäre.

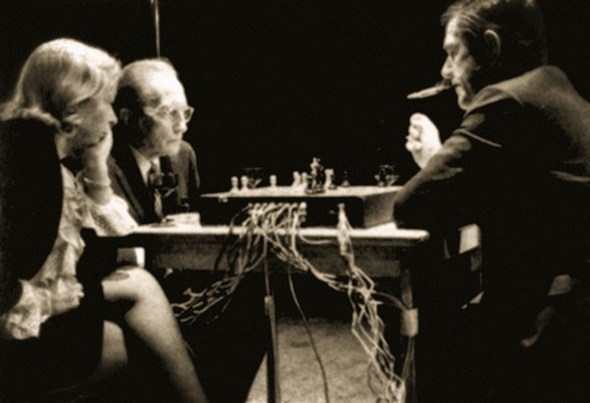

Kurzum: Aller Anfang ist also auch deshalb so schwer, weil da immer längst Andere sind, die ihren Anfang gemacht haben. Vorlage, Vorgabe und Hindernis zugleich. Das Grübeln über Anfänge anderer kann das eigene Tun erheblich hemmen. Bester Beleg: Die Inkarnation des gelehrten Zweifels, Faust – der, da er gern die Weltformel finden will, eingangs nach dem Ursprung aller Dinge fragt und danach, wie große Kreator wohl ans Werk gegangen ist. Er hat die Qual der Wahl: »Im Anfang war...«: a) das Wort b) der Sinn c) die Kraft d) die Tat. Und entscheidet sich bekanntlich für Letztere. Schade eigentlich um den Sinn. Zudem wird Faust sein neuer Tatendrang über kurz oder lang in Teufels Küche bringen. Aber: Um nach vielen vorgängigen Anfängen anderer für sich einen Anfang zu machen, kann derlei durchaus helfen. Gerade in den Künsten, wo es als spezielle Abart des horror vacui die namenlose Angst vor dem weißen Blatt Papier oder der leeren Leinwand gibt. »Tun« ist allerdings nur eine Variante, sie zu überwinden. Eine andere besteht darin, den Feind zum Freund zu machen und die Leere zu feiern. Auf dem weißen Papier zu würfeln (wie Mallarmé). Zu schweigen und anstatt »Kunst« zu produzieren, Schach zu spielen. Genauer gesagt: zu behaupten, dies und nichts anderes mehr zu tun (wie Duchamp). Die Stille (Silence) zum Stück zu machen, das genau 4:33 Minuten dauern soll (wie Cage). Oder eben: Die Null zu feiern. Wie ZERO.

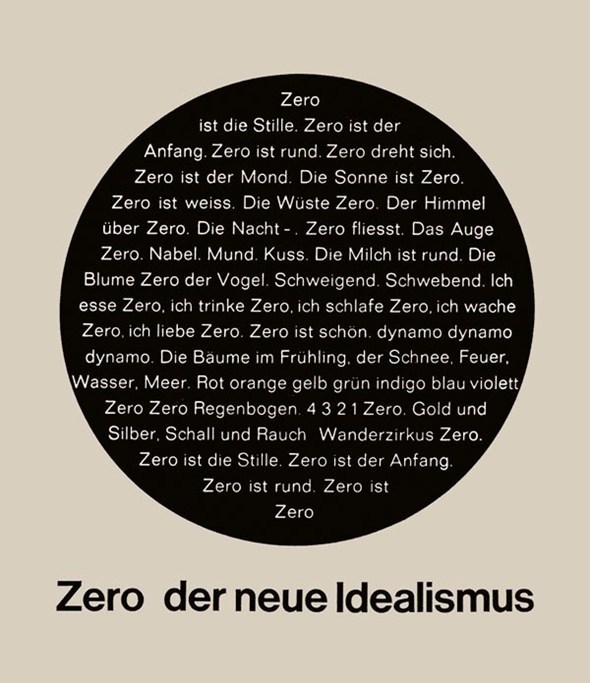

»ZERO ist die Stille. ZERO ist der Anfang. ZERO ist rund. ZERO ist ZERO.« heißt es 1963 in einem ZERO-Manifest. Zu dieser Zeit existiert die Gruppe schon gute sechs Jahre lang – und nach drei weiteren wird sie wieder ins Nichts verschwinden. Natürlich nicht ganz, weil es ja die Kunstgeschichte gibt – die man dann in Büchern nachlesen kann1. Während der Mythos der im Nachkriegsdeutschland allenthalben beschworenen »Stunde Null«2 mittlerweile als eine der wirkmächtigen Hilfskonstruktionen gilt, mit denen seinerzeit eben nicht nur Neuanfänge gemacht, sondern auch Kontinuitäten überspielt werden sollten, hat die Formel »0 x 0 = Kunst«3 kaum an Faszination eingebüsst. ZERO zählt derweil die Tage bis zu seinem fünfzigsten Geburtstag.

Und seine ehemaligen Protagonisten? Günter Uecker schlägt noch immer Nägel ein. Was Heinz Mack macht, kann man auf seiner Heimseite sehen4. Otto Piene, der 1968 zum MIT aufbrach – eben jenem Institut, dessen Name einen mythischen Klang in den Ohren aller jener besitzt, die Künste und Informationstechnologien im Zeichen von Einsen und Nullen konvergieren lassen wollen5 – träumt weiterhin den Wissenskünsten voraus, die gerade heute wieder so hoch im Kurs stehen. Das von Gyorgy Kepes am MIT gegründete Center for Advanced Visual Studies (CAVS)6, dem er lange als Direktor vorstand, gibt es übrigens nach wie vor. Hier wird unter anderem von der Künstlerin Elizabeth Goldring an einer »Visuellen Sprache für Blinde« gearbeitet7 – die auf dem Umweg über das Sichtbare und das Unsichtbare mindestens assoziativ in den Orbit der Null zurückführen kann.

Die »Sky Art«-Projekte wiederum, die Otto Piene als Emeritus Rector des CAVS verfolgt8, scheinen direkt an die ZERO-Zeit anzuknüpfen, in der etwa auch Yves Klein9 verkündete, dass wir dereinst Luftmenschen sein werden und voller Enthusiasmus mit dem Architekten Werner Ruhnau Luftarchitektur entwarf10. Anders als bei ZERO und der niederländischen Gruppe Nul begegnet die Null bei Klein jedoch nicht als Ziffer, sondern als Stille (Silence), Schwerelosigkeit (Zero Gravity), Leere (»Le Vide«) – was, in Kleins Fall vermittelt über Judo, Zen und Max Heindels Rosenkreuzerlehren, mehr oder weniger deutlich auf das Einzugsgebiet des »Big Nothing« verweist11. Das gnostische Erbe aber, das nicht nur aus Max Heindels der Theosophie nahe stehenden Schriften, sondern aus zahlreichen neoesoterischen Strömungen des späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts winkt12, lenkt direkt ins Zentrum des Zeichens, das Nichts bezeichnen soll. Und lädt dazu ein, noch einmal genauer nachzufragen, welche Stelle der Null in dieser unsichtbaren Architektur zukommt, in deren Fundamenten Magie und Mathematik einander denkbar nahe stehen – gerade weil die Kunst nicht ungern auf eben diese Fundamente baut.

Die Null hat als Nicht-Figur tendenziell etwas Unheimliches. Sie steht für die Un-Berechenbarkeit, den Möglichkeitsraum des Unmöglichen und den Vorstellungsraum des Unvorstellbaren. Das Nichts ist also der Unendlichkeit verwandt? Zumal zu Zeiten, die ihre Vorstellungen von der Ordnung der Dinge ganz wesentlich auf die Mess- und Berechenbarkeit stützen, flößt dieser Gedanke unweigerlich Schrecken ein. Um so größer aber der Schrecken, der in der Erkenntnis liegt, dass gerade diese Wege der Welterzeugung und -erkenntnis stets eines Nullpunkts bedürfen, der allen anderen Zahlen, Zählungen und Erzählungen erst in ihren Relationen zueinander und zu einem Ursprung mess- und berechenbar macht. Die Null, eigentlich unberechenbar und Funktion des Unberechenbaren, wird zum imaginären Zentrum, an dem Sein in Nichtsein, Materie in Antimaterie umschlägt. Modern gesprochen.

Die alten Griechen und die frühen Christen formulierten das noch anders. Erstere erfüllte die Null mit Abscheu, weil sie nicht in ihrer Proportionslehre unterzubringen war und sie die »schwierige und dunkle« Form mit Reden füllen mussten, wie es bei Platon im »Timaios« heißt. Und für Letztere wurde sie, auf die Abwesenheit Gottes verweisend, gar zur Figur des Anti-Christ, ein Fall für die Gnostiker: »das Nichts-sein des Nichts« als absoluter Ausdruck und Ort der »Existenz des Bösen, dessen physische Inkarnation der Teufel ist.« Nachzulesen ist derlei in gleich drei empfehlenswerten Büchern zum Thema: Robert Kaplan: The Nothing That Is. A Natural History of Zero13, Charles Seife: zero. The Biography of a Dangerous Idea14, und Brian Rotman: Signifying Nothing. The Semiotics of Zero.15 Seife liefert in seinem Buch übrigens nicht nur eine Anleitung, wie man sich daheim ein kleines Wurmloch für Zeitreisen bauen kann, sondern erfasst auch in einem einzigen Satz, warum der horror vacui vor dem diabolischen Nichts bis in die aktuelle Zeit überlebt hat: »It is at the zero hour of the big bang and the ground zero of the black hole that the mathematical equations that describe our world stop making sense.« Dieser Satz, das sollte vielleicht betont werden, wurde vor dem 11.09.2001 geschrieben - erklärt aber treffend die mythisierenden Benamsung dessen, was ein anderer »big bang« zurückgelassen hat: Leere. »However,« heisst es bei Seife weiter, »zero cannot be ignored. Not only does zero hold the secret to our existence, it will be also responsible for the end of the universe.« Ein (Null-) Punkt, an dem alte und neue Gnosis kaum mehr zu unterscheiden sind.

In Summa: Auf Null zu gehen, kann mindestens dreierlei meinen: Suche nach dem Ursprung, Beschwörung des Nichts und Setzen eines eigenen Anfangs. Etwas »Gnostisches« haben, wenn man so will, alle diese Gesten. Denn in jedem Fall muss etwas weggeschafft werden. Aber das braucht natürlich nicht unbedingt den Glauben an den großen Weltgeist im Hintergrund und heißt im Übrigen auch nicht, auf alle Relationen verzichten zu müssen oder den Blick für die Realitäten zu verlieren. Gutes Beispiel: die »Art d'Ameublement« der Informationskunstpioniere Rena Tangens und padeluun. 1984 leihen sie sich von Erik Satie16 das Wortgestell für ihr gleichnamiges Langzeitprojekt und eine Galerie, in der künftig »Rahmenbau für MultiMedien und Modernste Kunst« betrieben werden soll17. Führen mehrmals dessen »Pages Mystiques« auf und fragen in einer Ausstellungsreihe, »zu deren Auftakt ein vielleicht gar nicht existierender Künstler nichts machte« nach dem Mehrwert der Kunst. Schon damals zählt zu den Gästen, von denen sich die beiden Antworten erwarten, ein Mitglied des Chaos Computer Clubs18. Und bis heute hat ihre Arbeit wenig mit der ihrerseits nicht nur im Cyberpunk-Umfeld so gern mystifizierten »TechGnosis« zu tun19, sondern vielmehr mit angewandter Kunst im besten Sinne.

Die Null selbst lässt alle Möglichkeiten offen. Einschließlich ihrer Mystifikation als »Urform«, die dem Kreis und damit dem »O di Giotto« als Insignie meisterkünstlerischer Perfektion verdächtig ähnlich sieht: »Die Null wird als das große Nichts oder als das Universum angesehen. Die Null ist ja ein Kreis und damit hat sie kein Anfang und kein Ende. Es ist gleichzeitig alles außerhalb wie auch innerhalb. Es ist die Vollendung [...]«. Wäre die Präferenz für ihre eher elliptische Form dann so etwas wie ein Manierismus - als seinerseits schon »klassische« Nachtseite des Klassizismus? Als »No Logo«-Logo erfreut sie sich jedenfalls nach wie vor großer Beliebtheit in den Medien der Kunst - mit oder ohne Anbindung an die Tradition.

Entsprechend breit ist das Spektrum: Nichts, was es nicht gäbe. Vom zeroart-netzradio20 bis zu Alva Noto a.k.a. Carsten Nicolai21 – nur die PostPunk-NDW-Gruppe Nichts gibt es leider nicht mehr.22 Auf [papier] ließen sich das französische Mail Art-Magazin »nada zéro«23 und die [papier]-Dokumentation des längst legendären Netzliteratur-Projekts »Null« nennen, das Thomas Hettche 1999 wachsen ließ24 und dessen [www]-Seiten25 längst im Daten-Nirvana verschwunden sind.

Vor allem die Achtziger scheinen eine ziemlich fruchtbare Zeit für die Null gewesen zu sein. Ob nun radikal mit Punk, seinen Vorbeben und Folgewellen (Null Bock, Keine Macht für Niemand, Nichts) und/oder philosophischeren Hinterfragungen der Berechenbarkeit der Welt und ihrer Ordnungen26.

Wohingegen die Vorliebe der Neunziger, digital dann von Null wieder auf Eins zu zählen, aufs Neue ins neblige Feld der alten und neuen Myth(ologi)en führt. Auffällig häufig jedenfalls. Beispielsweise bei Sadie Plant in Zeros + Ones27 - einem Buch, dessen zeitweilige Popularität den Potentialen cyberfeministischer Kritik an den von eben diesen Mythen getragenen Machtverhältnissen wohl eher wenig zuträglich war28. Dann doch lieber HTTP://WWW.0100101110101101.ORG, auch wenn die beiden Netzaktiven sich auf ihre Weise ebenso gut auf die Kunst verstehen, aus Einsen und Nullen Mythen zu weben. Den absoluten Nullpunkt an Niveau bietet wiederum die neo-gnostizistische »Matrix«, die uns Hollywood in den mittlerweile (und hoffentlich schlussendlich) drei Teilen des gleichnamigen [vilm]s vorgesetzt hat. Mit »Neo« (One = Eins) zur Erlösung - wider den Welt- und Gottesverrat durch »Cypher«, die Null? Reaktionärer geht's nimmer. Dass sich simple Informationstheorie weltphilosophisch wunderbar zu Bedeutungsscheinschwangerschaften aufblasen lässt: Geschenkt29. Aber wer mit Ausnahme jener sprichwörtlich seligen, schon zu Bibel Zeiten zu den beliebtesten Adepten zählenden »geistig Armen« soll das Weltuntergangs und -erlösungsgefasel auf Dauer ernsthaft ertragen - während die »special effects«, weil digital sowieso nichts unmöglich ist, schlicht und ergreifend eine Wirkung entfalten: Nämlich, Heil der gähnenden geistigen Leere, zu ermüden?

Was special effects angeht, wird man wohl nach wie vor besser bei NullNullSiebenff. bedient. SciFi-FreundInnen dagegen dürften mit »Cypher« von Vincente Natali, der schon mit »Cube« eine schöne Variation auf den guten alten Zauberwürfel vorgelegt hat, deutlich mehr Freude haben. Neo/One hingegen nervt gewaltig. Zu Recht gehören die Sympathien auf die Seite der Null, die genau genommen schließlich weder eins noch das andere ist. Und mithin jenseits der Dichotomien steht.

1 Anette Kuhn: ZERO. Eine Avantgarde der sechziger Jahre, Frankfurt am Main/Berlin: Propyläen-Verlag, 1991

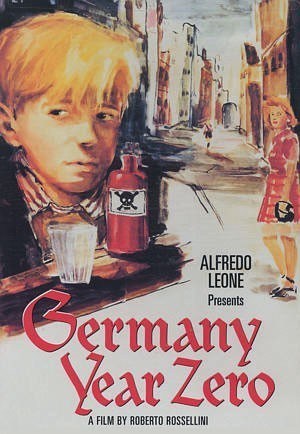

2 Germania Anno Zero (dt. Verleihtitel: Deutschland im Jahre Null), Italien 1947, Regie: Roberto Rosselini

3 ZERO von 1962

7 WEB.MIT.EDU/VLB/WWW/INDEX.HTML

8 Otto Otto Piene. Sky Art 1968-1996, Hrsg. Susanne Rennert/Stephan von Wiese, Köln: Wienand, 1999

9 bekannt für seinen Sprung in die Leere, den man im www.yvesklein.net (leider offline) launig auf eine Unendlichkeitsschleife geschickt hat

10 ab September 2004 feiert ihn eine Retrospektive in der Frankfurter Schirn Kunsthalle WWW.SCHIRN-KUNSTHALLE.DE

11 Big Nothing. Die jenseitigen Ebenbilder des Menschen, Ausst. Kat. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Hrsg. Johannes Bilstein/Matthias Winzen, Köln: König, 2001. In der Ausstellung fehlte Klein allerdings, staunt miss.gunst

12 die ihrerseits bekanntlich nicht wenige Künstlerinnen und Künstler der Moderne beeinflusst haben, ergänzt miss.gunst

13 dt.: Die Geschichte der Null, Frankfurt a. M./New York: Campus, 2000

14 dt.: Zwilling der Unendlichkeit. Eine Biographie der Zahl Null, Berlin: Berlin-Verlag, 2000

15 dt.: Die Null und das Nichts. Eine Semiotik des Nullpunkts, Berlin: Kadmos, 2000

16 der für die Salons Rose+Croix des legendären Sâr Péladan die Messen und eine ganze Serie von »Gnosiennes« komponierte

17 mehr im unter WWW.PADELUUN.DE

18 WWW.CCC.DE

20 WWW.ZEROARTRADIO.COM mit stream unter war.str3am.com:7760/listen.pls. Als Initiative löblich, aber akustisch bei allen bisherigen Testlandungen langweilig bis unerträglich, moniert miss.gunst

21 dem miss.gunst wesentlich lieber zuhört: WWW.RASTER-NOTON.DE und NOTON.RASTER-NOTON.DE

22 »Lieber Gott / ich wünsch mir so / meine Stimme im Radio...«

23 NADA.ZERO.FREE.FR Eher harmlos, verglichen mit den drei Nummern der ZERO-Zeitschrift, meint miss.gunst

24 Hrsg. zusammen mit Jana Hensel: NULL, Köln: DuMont, 2000

25 WWW.HETTCHE.DE Mehr über diese und andere Netzliteraturprojekte in dem 1997 von Roberto Simanowski gegründeten und nach wie vor sehr vitalen Online-Projekt »Dichtung Digital«, WWW.DICHTUNG-DIGITAL.ORG, empfiehlt miss.gunst

26 Lieblingsfilm von miss.gunst zur Zahl: Peter Greenaways

»Ein Z und zwei Nullen«, 1985 - wie überhaupt die frühen Filme und Kurzfilme des Briten zum Besten zählen, was es im Bewegtbild zum Thema Zählen und Erzählen zu empfehlen gibt

27 dt.: Einsen und Nullen, Berlin: Berlin Verlag, 1999/München: Goldmann 2001

28 Alternativvorschlag von miss.gunst: WWW.OBN.ORG

29 miss.gunst wundert es wenig, dass sich mit Peter Sloterdijk WWW.PETERSLOTERDIJK.NET ein ausgewiesener Spezialist sowohl für die Gnosis - Weltrevolution der Seele, Hrsg. m. Thomas Macho, Zürich: Artemis und Winkler, 1991 – als auch allgemein in Sachen Blasenwelten - Sphären-Trilogie, Bd.1: Blasen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998 - für diesen Film interessiert. Nachzulesen u. a. in der Nr. 33/Jan. 2004 der insgesamt sehr empfehlenswerten Zeitschrift Schnitt WWW.SCHNITT.DE meint jedenfalls miss.gunst, die als Freundin der Grauzonen und Übergänge allerdings sowieso mehr den Reisenden vom Schlage eines Mephistopheles zugeneigt ist.

radio playlist - ZERO

Loscil: Zero - Triple Point, Kranky Rec., 2001 WWW.KRANKY.NET

komet: null/komet.flex, raster noton, 1997 WWW.RASTER-NOTON.DE

Ø + noto: mikro makro, raster noton, 1997 WWW.RASTER-NOTON.DE

noto: noto.infinity, raster noton, 1997 WWW.RASTER-NOTON.DE

Ryoji Ikeda: Zero Degrees - 0ºC,Touch, 1998

Michael Mayer + Reinhardt Voigt: Unter Null - Sound Of Cologne #3, juno rec., 2003

Fuchsbau: null/eins - null/eins, auftrieb 19, 2003 WWW.KOMPAKT-NET.DE

Console: 14, Zero Zero - 14, Zero, Zero, Community/Virgin, 1999 WWW.CONSOLE.LI

*** miss.gunst agiert und kommuniziert in und mit verschiedenen Medien. Sie ist als Medium Expertin für historische wie zeitgenössische Medientheorien und -praxen nicht nur in den Künsten.

VERENA KUNI Verenas Kuniverse. Alles aus der Welt der Kunst- und Medienwissenschafterin