Kunst als Architekturkritik: MONICA BONVICINIs Installationen aus Ketten, Gittern und Glasboxen attackieren die Phallozentrik und latente Gewalt modernistischer Ordnungsund Planungskonzepte. Im Interview mit JENNIFER ALLEN spricht die in Berlin lebende Künstlerin über die Beziehung von Architektur und Sexualität und demontiert ein paar Mythen rund um ihre Arbeit.

Jennifer Allen: Was bedeutet für dich ein Gebäude?

Monica Bonvicini: Ein Gebäude ist wie ein Container – etwas, was als Barriere fungiert und sich dir in den Weg stellt. Ehrlich gesagt wäre es schön, wenn es keine Gebäude gäbe. Wenn ich in der Nacht auf die Straße gehe und in die behaglich erleuchteten Wohnungen sehe, überkommt mich ein Ekelgefühl. Man kann natürlich nicht ohne Gebäude leben. Auch der Ekel ist eine sehr subjektive Reaktion. Trotzdem steht ein Gebäude immer für eine Kultur, eine Zeit, einen Stil – kurz: für Macht … Ich mag Gebäude allgemein nicht. Mit der Architektur ist es anders. Architektur ist eher wie ein theoretisches Gebilde, eine Theorie mit mehreren Zugangsmöglichkeiten.

Einer dieser Zugänge zur Architektur ist für dich offenbar die Sexualität, wenn man zum Beispiel an deine frühe Arbeit »Wallfuckin’« (1995) denkt, bei der sich eine Frau an einer Wand reibt, oder auch an „Pavilion“ (2002), wo ein SM-Stuhl in einen Rahmen gestellt wird, der der Größe von Le Corbusiers minimalem Wohnraum entspricht.

Über Sexualität zu arbeiten begann ich aus zwei Gründen: Erstens habe ich vor zehn Jahren eine Menge Architekturtheorie auf Gender-Basis gelesen – z. B. Beatrix Colominas »Space and Sexuality«, Leslie Kane Weismans »Discrimination by Design«, Aaron Betskys »Building Sex«. Zweitens war ich sowohl an Geschlechterklischees als auch an Architekturklischees interessiert. Ein Bauarbeiter ist beispielsweise nicht nur im Sinn von Männlichkeit eine stereotype Figur, sondern auch in Bezug auf Baustellen, wo ja Architekturgeschichte buchstäblich gemacht wird. Ein Mann zu sein – ob er nun am oder im Gebäude arbeitet – ist eine allgemein akzeptierte Denkfigur, aber: Wann ist ein Mann ein Mann? Ich näherte mich diesen Ideen mit Arbeiten wie »What Does Your Wife/Girlfriend Think of Your Rough and Dry Hands?« (1999), die eine Umfrage unter Bauarbeitern umfasste. Abgesehen von diesen Klischees ist die Sexualität etwas, was jede/r kennt: Ausdruck eines einfachen Grundbedürfnisses wie die Architektur auch. Man hat etwas unterm Gürtel und etwas überm Kopf. Und man braucht beides.

Das klingt nach einem freudschen Zugang zu Bauwerken: Hat denn jede Architektur mit Sexualität zu tun?

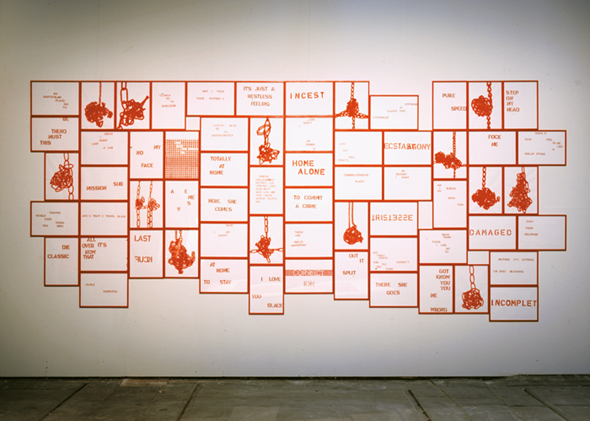

Ja und nein. Jeder Raum hat einen Charakter, der jede einzelne Person anders reagieren lässt. Jede/r hat eben so ihre/seine Assoziationen … Für mich ist die Sexualität eine Möglichkeit, ironisch und ohne Rücksicht auf Verluste etwas über bestimmte Themen zu sagen, was ich anders vielleicht nicht zu sagen imstande bin. Die Sexualität hat etwas Grundlegendes und doch sehr Komplexes, genauso wie die Architektur. »Wallfuckin’« oder »Fetishism of Commodity« (2002) sind zwar Installationen, die sich mit Sexualität auseinander setzen, aber mit einer »I don’t give a fuck«-Haltung gegenüber Strukturen wie Theorie oder Architektur. Mit Metall, Ketten und Leder stellt »Fetishism of Commodity« marxsche Ideen über Arbeit nicht nur dem Fetischismus von ArchitektInnen für reine Materialien gegenüber, sondern auch einer sadomasochistischen Sexualität, in der es um Machtverhältnisse geht. Wenn du schon Freud erwähnst: Alle haben einen Sexualtrieb; Sexualität ist immer dabei, wie sie sich auch ausdrücken mag. Aber auch wenn ich das sage, will ich keine Gebäude auf die freudsche Couch legen. Abgesehen von meiner Lesetätigkeit analysiere ich eine Arbeit unter dem Aspekt, was für sie als Kunstwerk wichtig ist und was nicht. Wenn man nun mit Skulpturen und großen Installationen arbeitet, muss man sich erst einmal auf den Körper beziehen, und die Sexualität ist eben ein Teil davon.

Wessen Körper?

Körper …, mein Körper, der Körper des Betrachters oder der Betrachterin. Da ich räumlich arbeite, kann ich nicht umhin, mich mit dem Körper derer zu beschäftigen, die sich durch die Installation bewegen. In der Bildhauerei sind die Proportionen des menschlichen Körpers ein Parameter, der bestimmte Verhältnisse definiert. Ich mag die Idee, dass die BetrachterInnen mit dem Kunstwerk aktiv umgehen, bis zu dem Punkt, wo sie es sogar selbst machen oder zerstören. In dem Moment, in dem man Dinge tut, realisiert man sie besser, als wenn man sie bloß ansieht und zu verstehen versucht. Ich möchte die Leute involvieren, weil ich als Künstlerin auch etwas zurückbekommen möchte, statt einfach nur eine Arbeit in die Galerie zu stellen. Ich möchte, dass die Leute mit meiner Arbeit etwas tun können, und ich möchte sehen, was sie tun. Bei »Plastered« (1998) – einem Gipsboden, der zerbrach, wenn man drüberging – war es zum Beispiel komisch, wie die Leute reagierten, was fast eine performanceartige Situation ergab. Die Installation »Black« (2002), die aus einem dunklen, sakralen, eingezäunten Raum mit Ketten und Leder bestand, funktionierte ähnlich, aber auf einer anderen Ebene. Das Publikum konnte sie betreten, wurde aber dann drinnen gezwungen, sich seiner eigenen Bewegungen bewusst zu werden, weil die Arbeit so bühnenartig war. Nicht alle wollen zeigen, wie lustig es ist – oder nicht –, in einer Lederschaukel zu liegen, die nach SM aussieht … Manche trauten sich nicht ins Rampenlicht, wahrscheinlich, weil sie die Arbeit lieber auf einer Bühne anschauen, aber nicht aktiv Teil von ihr sein wollen. »BEDTIMESQUARE« (1999) hingegen war eine Arbeit, die alle benutzen konnten: Man musste nur über kalte, saubere Keramikfliesen drüber und sich auf eine Matratze legen. Wegen der verwendeten Materialien und der Präsentationsart dieser und anderer Arbeiten ist es den Leuten nicht immer klar, dass sie sie verwenden können, auch wenn sie alles erkennen: Matratze, Licht, Leder, Schaukel. Man denkt, man erkennt etwas, das heißt, man denkt, man weiß, was man sieht, aber in Wirklichkeit weiß man’s nicht.

Das klingt so, als würdest du eine immaterielle, lebendige Architektur machen, bei der das Publikum die Wände selbst »baut«.

Ja und nein. Ich arbeite daran, Räume oder Situationen zu erschaffen, die sehr präzise und bestimmt festgesetzt sind, um damit sowohl eine philosophische als auch eine physische Struktur darzustellen, bezüglich welcher man handeln kann. Normalerweise haben die Leute einen Mordsrespekt vor Kunst. Ich will auf bestimmte Art und Weise die Aura um die Kunst entmystifizieren, die trotz aller früheren Zerstörungsversuche immer noch besteht. Gleichzeitig glaube ich, dass Kunst zum Nachdenken da ist, um Verbindungen herzustellen, an die man sonst nicht gedacht hätte … »Was man sieht, ist, was man sieht«, aber was sieht man? Nehmen wir als Beispiel das Material Glas in Bezug auf die Aura der Architektur, was mit der Idee von Transparenz und Demokratie verbunden wird. Gebrochene Glasscheiben kommen in meinen jüngsten Arbeiten immer wieder als Material vor, und ich bin diejenige, die das Glas zerbricht. Fürs Protokoll: Ich schieße nicht, wie berichtet wurde, mit einer Knarre aufs Glas, um diese Risse und Löcher zu machen, sondern ich zerschlage es mit einem Hammer! »Stonewall« (2001) war die erste Arbeit, in der kaputtes Glas vorkam. Sie entstand kurz nach den Ausschreitungen beim G8-Gipfeltreffen in Genua, das von der Öffentlichkeit abgeschirmt worden war. Ich dachte dabei auch an Cady Nolands Gitter und an öffentliche Architektur mit ihrer Zugänglichkeit und ihrer Monumentalität als staatstragende Symbole. Ich wollte zeigen, dass ein Zaun nicht bedeutet, dass man da nichts daran machen oder ändern kann. »Stairway to Hell« (2003) wiederum entstand für die letzte Biennale von Istanbul: ein Glaspavillon oben auf einer frei stehenden Treppe, die von Ketten gehalten und eingeschlossen wurde. Als die Leute auf die von Ketten umrahmte Treppe stiegen und das Glas erblickten hätten sie vielleicht über Transparenz und Freiheit nachdenken können. Da das Glas aber zerbrochen war, konnten sie weder den ganzen Raum des oberen Stockwerks um die Treppe herum noch die dort hängenden Kunstwerke sehen. Das ganze Erlebnis des Die-Stiegen-hinauf-Gehens war irgendwie verstörend.

Welche Rolle spielt die jeweilige Ortsspezifik für dich? Beziehst du dich auf den tatsächlichen Zweck eines Gebäudes – z. B. die Treppe auf der Biennale – oder auf die Geschichte des Gebäudes? Und in welchem Verhältnis stehen diese Elemente zu deinem Interesse an theoretischen Schriften, von Freud bis Bernard Tschumi, und zu fetischistisch geprägten Materialien wie dem Glas von Mies van der Rohe oder Dan Graham?

Ortsspezifische Arbeiten kommen mir immer fraglicher vor. Manchmal sieht es so aus, als würden KuratorInnen die KünstlerInnen nur dazu brauchen, eine bedeutungsschwere Atmosphäre um den Ausstellungsort herzustellen. Wenn diese aber nur zwei Wochen Zeit haben, können sie nicht viel von der Identität und der Geschichte eines Gebäudes in Erfahrung bringen. Wenn ich irgendwo eine Ausstellung habe, wo ich vorher noch nie war, dann möchte ich dorthin, noch bevor ich überhaupt nachzudenken anfange, was für eine Arbeit ich für diesen Ort machen werde. Ich will das Gebäude sehen, seine Umgebung, die Ausstellung, die vor meiner war … Aber meistens beginnt meine Beziehung zu Geschichte nicht mit dem Gebäude, wo die Arbeit ausgestellt wird, sondern mit einer theoretischen Dimension. Theorie ist zwar abstrakt, manifestiert sich aber physisch in Gebäuden, wo auch immer sie sein mögen. Anstatt die Geschichte eines bestimmten Gebäudes anzusprechen, versuche ich die Allgegenwärtigkeit moderner Architektur durch eine philosophische oder architektonische Theorie anzugehen. Das tatsächliche Bauwerk fungiert bei mir weniger als spezifischer Ort, sondern eher als eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten und Materialien – sowohl für die Arbeit als auch fürs Publikum. Wenn ich an meine frühen Videoarbeiten denke, so waren das alles Installationen: Die Architektur wurde dreidimensional dargestellt, und der Körper des/der Darstellers/Darstellerin agierte im selben Raum und war auf dem Bildschirm zu sehen. In den neueren Videoarbeiten wie »Shotgun« (2003) lasse ich die urbane Architektur zum verfaulenden Körper eines auf Ideen von Erfolg und Geldmachen basierenden kapitalistischen Systems werden, einem buchstäblich kranken Körper, der repariert oder geheilt werden muss. Für die Ausstellung »Break it/Fix it«, die ich letztes Jahr gemeinsam mit Sam Durant in der Wiener Secession gemacht habe, gingen wir von zwei Zitaten Wittgensteins aus, nämlich: »Anrennen gegen die Grenze der Sprache? Die Sprache ist ja kein Käfig.« Und »Das Anrennen gegen die Wände unseres Käfigs ist völlig und absolut aussichtslos.« Wir bauten das Wort CAGE im Hauptraum als eine Art Labyrinth, aus dem die Leute nicht herauskamen. Sie sahen nur das, was wir sie durch verschiedene Öffnungen in der Installation sehen ließen: eine hängende Skulptur aus zerlegten Architekturmodellen, eine Säule des Gebäudes, die Glasdecke und zu guter Letzt ein Video, auf dem wir eine das Wort ANGST darstellende Skulptur kaputtmachen und aus den Bruchstücken dann das Wort FEAR bauen. Wenn man den Hauptraum der Secession kannte, wusste man, wo man war; wenn nicht, war man in eine Skulptur geworfen, das heißt in einen anderen Raum. Auf jeden Fall war man aber im Gebäude der Secession, und diese Tautologie wollten wir auch mit der Videoarbeit hinterfragen.

Dein Widerstand gegen die Ortsspezifik soll offenbar sowohl Kunst als auch Architektur kritisieren. Schließlich und endlich entwerfen ArchitektInnen oft in Bezug auf die speziellen Merkmale des Ortes. Wie hängen Kunst und Architektur deiner Meinung nach zusammen, besonders im Licht des vergangenen Jahrzehnts, in dem ArchitektInnen und KünstlerInnen bisweilen ihre Rollen vertauscht haben?

Ich finde die Architekur von KünstlerInnen interessanter als die Kunst von ArchitektInnen. Es gibt einen dauernden Konflikt zwischen den beiden Berufen, weil sich die ArchitektInnen als die größten KünstlerInnen verstehen – vielleicht, weil sie so große Sachen bauen. KünstlerInnen andererseits stehen unter keinem so großen finanziellen und politischen Druck; sie können Themen bearbeiten, für die ArchitektInnen weder Zeit noch Geist haben. Ich habe schon mit ArchitektInnen zusammengearbeitet und war auf verschiedenen Symposien über das Verhältnis zwischen Architektur und Kunst. Aber dauernd hatte ich das Gefühl, dass trotz der Nähe der beiden Felder KünstlerInnen und ArchitektInnen immer noch zwei unterschiedliche Sprachen sprechen … ArchitektInnen zitieren oft die Ästhetik und Form von Kunstwerken, während KünstlerInnen, die sich mit Architektur beschäftigen, eher an der Idee und den Möglichkeiten von Architektur interessiert sind und nicht an Materialien und Größenmaßstäben. Das Gute daran, ein/e Künstler/in zu sein, ist, dass man niemandem wehtun kann; wenn die Arbeit schlecht ist, dann fügt man der allgemein existierenden Dummheit eben noch eine Dummheit hinzu, was schon schlimm genug ist. ArchitektInnen aber können, wie wir alle wissen, viel längerfristige Schäden verursachen …

Aus dem Englischen von Thomas Raab

JENNIFER ALLEN ist Chefredakteurin von frieze d/e. Sie lebt in Berlin.

MONICA BONVICINI, geboren 1965 in Venedig, lebt in Berlin. Seit 2003 Professur an der Akademie der bildenden Künste Wien.