Alle Abbildungen: Courtesy Annet Gelink Gallery Amsterdam

Der israelischen Videokünstlerin YAEL BARTANA gelingt es, mit ihren Arbeiten die Grenzen von Dokumentarischem und Mythologischem, wie die von Fiktion und Fakt niederzureißen. Gerade Letzteres lädt ihre jüngeren Projekte mit erkenntnisfördernder Provokation auf. Von RAIMAR STANGE

Bewegend: Auf einer nächtlichen Schnellstraße fahrende Autos in Tel Aviv werden stoisch aus der Vogelperspektive gefilmt. Blendende Scheinwerfer leuchten das Geschehen aus, vorbeirasende Fahrzeuge sind die einzigen Akteure und anhaltender, elektronisch verfremdeter Verkehrslärm gibt den Ton an – doch plötzlich erklingen Sirenen, und die anonymen Autos halten mitten auf der Straße. Die Türen der Wagen öffnen sich, und die zuvor nicht sichtbaren Insassen steigen aus. Die Menschen stellen sich neben ihre Fahrzeuge, bleiben bedeutungsvoll stehen und beugen andächtig ihre Köpfe. Kurze Zeit später steigen sie wieder ein und fahren weiter. »Trembling Time« (2001) von Yael Bartana rückt hier einen Moment in den Fokus, der sich alljährlich in Israel ereignet: Die nationale Schweigeminute im Gedenken an die gefallenen israelischen Soldaten bricht in die alltägliche Routine des Landes ein und erzwingt kollektive Verhaltensmuster. Dank dem Einsatz von filmischen Tricks wie Slow Motion, Überblendung und Wiederholung gelingt es der israelischen Künstlerin die unterschiedlichen Bewegungsabläufe, das Fahren, Anhalten und Stehen in eine gleichsam künstlich fließende Trance zu verfremden.

Wie in einem Mikrokosmos finden sich in »Trembling Time« vier zentrale Momente der Ästhetik von Bartanas Frühwerk: Eigentlich in dokumentarischer Sachlichkeit gefilmtes Material wird durch Schnitt und Sound künstlerisch bearbeitet; vermeintlich unspektakuläre Bilder, solche, die nicht täglich über die Bildschirme der Mainstream-Medien flimmern, aber dezidiert politischer Natur sind, werden auf ihren ideologischen Charakter hin dekonstruiert; Alltag und Konvention, Politik und Ritual werden dabei miteinander konfrontiert, und zwar so, dass individuelles und kollektives Verhalten in Spannung gerät. Letzteren Aspekt hat die Künstlerin einmal so in Worte gefasst: »Mich interessiert die Dynamik zwischen einem Staat, der ein Wertesystem vorschreibt, und dem Individuum, das es übernimmt«. Wie alltägliche Handlungsabläufe internalisiert werden, um somit Machtverhältnisse vor einer kritischen Hinterfragung zu schützen – nicht zuletzt das wird hier verhandelt. Und das ist längst nicht nur ein Thema für einen unter äußerem Druck stehenden Staat wie Israel, sondern ist auch in unserer Gesellschaft von Brisanz. So wird das nicht nur in Deutschland längst übliche bei Rot über die Straße Gehen deswegen von den »Ordnungshütern« nicht verfolgt, weil diese Regelübertretung auf das Einfachste neoliberale Ideologie zu einer Selbstverständlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes macht: Jeder entscheidet selbst darüber, was für ihn Recht oder Unrecht ist.

Ein gutes Beispiel dafür ist auch das Video »Kings of the Hill« (2003), in dem ein Freizeitvergnügen aus Israel im Mittelpunkt steht: Mehr oder weniger junge Männer fahren da mit ihren Jeeps auf einem hügeligen, nahezu unbefahrbaren Strand bei Tel Aviv. Man sieht waghalsige Manöver, rasante Sprints und PS-betonte »Hahnenkämpfe« zwischen rivalisierenden Fahrern. Zu hören sind vor allem die dabei aufheulenden Motoren. Blicke aufs Meer oder auf Zuschauer sind zwischen den um schnellsten »Landgewinn« kämpfenden Strandpiloten geschnitten. Freitags, zu Beginn des Sabbats, findet dieses ritualisierte Spektakel statt, in dem Männer ihren Mut, ihr Fahrkönnen und die Potenz ihrer Jeeps sich und anderen beweisen können. Als fragwürdiger Hedonismus wird so jene Tugend in das Wochenende hinüber gerettet, die einen israelischen Soldaten, und wohl nicht nur diesen, auszuzeichnen hat: Der Wille zu Aggression und (Wett)kampf gepaart mit einer gehörigen Portion Macho-Gehabe. Doch nicht nur dieses ist für die Künstlerin den »Kings of the Hill« ablesbar, sondern auch der Hang zur Selbstzerstörung, der für Bartana den israelischen Charakter mit ausmacht. In diesem Sinne bezeichnet sie ihre Arbeit dann auch als »Porträt« ihrer Heimat. Das Video bietet aber auch deshalb die Möglichkeit des Verständnisses, gar der Identifikation, weil das kraftbetonte Jeepfahren auch in anderen Ländern ein beliebtes Männervergnügen ist, man denke nur an den derzeitigen Hype der sogenannten »SUVs«, also den besonders umweltschädlichen Geländewagen für den gelangweilten Städter. Es ist kein Zufall, dass viele der in »Kings of the Hill« zu sehenden Jeeps westlichen Fabrikats sind. Beinahe nebenbei zeugt das Video so von der »pro westlichen« Ausrichtung der israelischen Ökonomie und Politik.

Beide Videos haben nicht nur gemeinsam, dass sie auf israelischem Territorium spielen, sondern auch, dass die Künstlerin keine Inszenierungen vornimmt. Ein Drehbuch gibt es nicht, nur mit Schnitt und Sound wird komponiert. Ansonsten baut Bartana auf die semantische, ja fast schon im Sinne Roland Barthes’, »alltagsmythologische« Kraft des dokumentarischen Filmmaterials. In späteren Arbeiten wird dies anders, etwa in »Wild Seeds« (2005), einer Doppelprojektion, in der bewegte Bilder und Textinserts zu sehen sind. Aus dem Off singt eine Reformkantorin über die Liebe Gottes. Gefilmt sind israelische Jugendliche, die eine »gewaltsame Evakuierung der Gilad-Siedlung« inmitten der Westbank simulieren. Es handelt sich dabei um ein fast schon theatralisches, von Bartana inszeniertes Reenactment, das von den jungen Aktivisten gestaltet wurde und eine tatsächliche Konfrontation von der überaus rabiaten israelischen Armee und jüdischen Siedlern nachstellt.

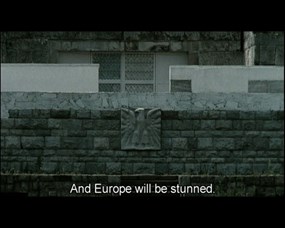

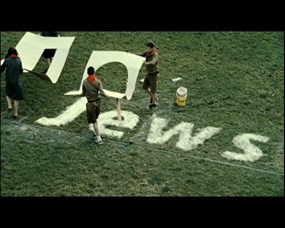

Die Kritik an der aggressiven israelischen Siedlungspolitik, die in »Wild Seeds« deutlich anklingt, spielt auch in Bartanas »Polish Trilogy« (seit 2007) eine wichtige Rolle. Mit diesem Projekt verstärkt die Künstlerin die narrative Funktion der Provokation und nutzt eine neue erzählerische Strategie, die sie selbst als »Nostalgie« bezeichnet. Protagonist des ersten Films der Trilogie »Mary Koszmary (Dreams and Nightmares)« (2007) ist der linke polnische Aktivist Sławomir Sierakowski. Akkurat gekleidet und mit strenger Kurzhaarfrisur sieht man ihn in dem verfallenen Olympiastadion von Warschau eine flammende Rede halten. In dieser fordert er dazu auf, dass »3.300 000 Juden aus Israel nach Polen zurückkehren sollen«, genau so viele Juden wie vor dem Holocaust in Polen lebten. Selbstverständlich ist die Forderung eine Provokation, die »einen Dialog in Gang setzen soll. Es geht um wichtige Fragen wie Nationalismus, Antisemitismus, der europäischen Verantwortung gegenüber den Juden« so Bartana. Das heutige Polen ist alles andere als eine multikulturelle Gesellschaft und wohl das europäische Land mit dem am offensten ausgetragenen Antisemitismus. Gleichzeitig aber wird die Politik Israels kritisiert, sich bei Neuansiedlungen auf palästinensische Gebiete zu konzentrieren. Im zweiten Teil der Trilogie, dem Film »Mur i Wieża« (Wand und Turm) (2009), ist dann zu sehen, wie israelische und polnische Jugendliche, kostümiert als jüdische Immigranten in Palästina der 1930er Jahre, als Antwort auf Sierakowskis Rede in einem Park, der im ehemaligen Warschauer Ghetto liegt, tatsächlich eine Siedlung bauen. Auf eine Bretterwand malen sie dann ein seltsames Emblem, das den Davidstern mit dem polnischen Wappentier, dem Adler, kombiniert, wodurch religiöse und nationale Zuschreibungen ins Schlingern geraten. In »Mur i Wieża« tritt das besagte Moment der Nostalgie auf eine bemerkenswerte Weise in Aktion: Nostalgie schreibt hier Geschichte um, kritisiert dabei deren »wirklichen« Ablauf bis hinein in die Gegenwart.

Diese Strategie ist übrigens durchaus auch wissenschaftlicher Natur, sie wird nämlich in der »historischen Ökonometrie« angewendet. Bei dieser Form von Geschichtsforschung wird auf die erkenntnisfördernde Kraft von Szenarien gesetzt, die auf bewusst falschen Annahmen beruhen. Der französische Kulturkritiker Michel de Certeau beschrieb die historische Ökonometrie als eine Forschung, die »die möglichen Konsequenzen kontrafaktischer Hypothesen untersucht, wie etwa: Was wäre aus der Sklaverei in den USA geworden, wenn der Bürgerkrieg nicht stattgefunden hätte?«1. Der dritte Teil der »Polish Trilogy« ist die Performance »We will be strong in our weakness« (2010), in dem vor allem dank textlicher Darbietungen Bartanas künstlerisches Projekt »Jewish Renaissance Movement in Poland« erläutert wird. So hören wir da programmatische Sätze wie: »Du fragst, warum wir Wunden öffnen, warum wir alte Dämonen beschwören. Darauf antworten wir dir: Nur so können wir Geschichte verstehen, nur so kommt Geschichte zu uns.«

1 Michel de Certeau, Theoretische Fiktionen, Wien 1997

RAIMAR STANGE ist Kritiker und Kurator. Er lebt in Berlin.

YAEL BARTANA, geboren 1970 in Kfar Yehezkel, Israel. Lebt in Amsterdam und Tel Aviv. Letzte Einzelausstellungen u. a. Yael Bartana … and Europe will be stunned, Moderna Museet Malmö; If you want, we’ll travel to the moon together!, Annet Gelink Gallery, Amsterdam (2010); Museum of Modern Art, Warschau; Contemporary Jewish Museum of San Francisco; Jewish Museum, New York (2009); P.S.1 Contemporary Art Center, New York; Center for Contemporary Art, Tel Aviv (2008); The Power Plant, Toronto (2007). Zu ihren letzten Ausstellungsbeteiligungen zählen u. a. Building Memory, Herzliya Museum of Contemporary Art, Israel; Les Promesses du passé, Centre Pompidou, Paris; Morality ACT I I, Witte de With, Rotterdam; Early Years, KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2010); Earth: Art of a Changing World, Royal Academy of Arts, London; History of Violence, Haifa Museum of Art, Israel (2009); She doesn’t think so but she’s dressed for the h-bomb, Tate Modern, London; Like an Attali Report, but different, Kadist Art Foundation, Paris (2008); Documenta 12, Kassel (2007).

Vertreten von Galleria Raffaella Cortese, Mailand; Kerstin Engholm Galerie, Wien; Annet Gelink Gallery, Amsterdam; Sommer Contemporary Art, Tel Aviv