Das Trauma von gewaltsam gezogenen Grenzen, von Krieg und Vertreibung prägt das Werk der jungen bosnischen Künstlerin SEJLA KAMERIC. Mit Fotos, Videos und Aktionen im öffentlichen Raum formuliert sie utopische Sehnsüchte und enthüllt die Absurdität der aktuellen europäischen Politik mit ihren Mechanismen der Ausgrenzung und Fremdbestimmung. Ein Porträt von ANSELM WAGNER

Als am 29. Februar 1996 die knapp vierjährige Belagerung von Sarajevo offiziell für beendet erklärt wird, ist die Bevölkerung der Stadt von 430.000 zu Beginn des Krieges auf 250.000 geschrumpft. 10.615 Menschen sind durch die Kugeln der Heckenschützen und die täglich zu hunderten einschlagenden Granaten getötet, über 50.000 zum Teil schwer verletzt worden. Von tausenden Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden – darunter die Universitätsbibliothek mit zwei Millionen Bänden – sind in einer der längsten Belagerungen der europäischen Geschichte nur mehr ausgebrannte Ruinen übrig geblieben. Durch die offene Tür einer dieser Ruinen fotografiert Milomir Kovacevic 1993 den Schatten eines Mädchens, der auf einen verlassenen, von zerschossenen Hausmauern begrenzten Platz fällt. Das Mädchen heißt Sejla Kameric, sie ist 17 Jahre alt. Es ist das zweite Jahr der Belagerung; das Jahr, in dem ihr Vater getötet wird. Schatten von Personen, die sich außerhalb des Blickfelds befinden, haben oft etwas Gespenstisches. Ihre körperlose Präsenz, ihre anwesende Abwesenheit evoziert eine merkwürdige Zwischenzone von Leben und Tod, ähnlich wie die verkohlten Gemäuer im Hintergrund der Fotografie, die nur mehr die Spuren abwesenden Lebens tragen. Im konkreten Fall scheint es aber umgekehrt: Der Schatten ist das einzig Lebendige auf dem Foto. Das Licht, das durch die Tür fällt und Kamerics Umrisse auf den Asphalt zeichnet, schafft die hellste Stelle des Bildes, quasi ein Bild im Bild, von der Türöffnung gerahmt. Es wirkt wie eine Projektion, die von weit weg auf diese Todeszone geworfen wurde, ein Bild aus einer anderen, imaginären Welt.

A story about a girl and her dreams

Once upon a time, but not at all that long ago, there was a little girl who dreamed beautiful dreams. In these dreams she had everything her heart desired – starting with water, bread, and electricity. In these dreams she was able to make art. The little girl grew up and became an artist. She still dreams beautiful dreams. In them, she lives happily ever after.

Traum und Trauma scheinen bei Sejla Kameric ursächlich verknüpft. Sie kanalisiert den Schmerz in zwei höchst unterschiedliche Richtungen: einerseits in eine beißende, fast zynische Kritik an den politischen Zuständen, andererseits in einen sehnsuchtsvollen Eskapismus, wenn sie wie auf einem Heiligenbild mit dem Nimbus von elektrischem Licht und Brot und Wasserkanistern in den Händen posiert (»Basics«, 2001) oder zur Bekämpfung von Heimweh überall, wo sie seit 2001 hinkommt, kleine Richtungspfeile mit der Aufschrift »Sarajevo« klebt (»homeSICK«). Es sind das wohl die beiden Pole, zwischen denen Kameric während der vierjährigen Belagerung hin und her gerissen wird: Flucht und Widerstand, Ohnmacht und Wut. Der Lebensabschnitt, in dem andere junge Menschen ihre Zukunft planen, sich verlieben, verreisen, studieren, ist bei ihr geprägt vom täglichen Überlebenskampf, von der Suche nach Trink- und Essbarem, von der Angst vor Heckenschützen und drohenden Nachrichten von Tod oder Verstümmelung eines geliebten Menschen.

Nach dem Krieg haben sich westliche Kuratoren begierig auf die KünstlerInnen aus Ex-Jugoslawien gestürzt, in der Hoffnung, hier eine politische Kunst vorzufinden, die durch hautnahe Leidenserfahrungen gleichsam geadelt war. Nur: Leid macht nicht automatisch gut, weder moralisch noch künstlerisch. Allzu sehr hat die westliche Kunst seit der Romantik darin Routine, persönliche Traumata in künstlerischen Mehrwert zu verwandeln und dementsprechend zu vermarkten. Kamerics spezifische künstlerische Leistung besteht nicht darin, dass sie ein europäisches Trauma authentisch verkörpert. Vielmehr ist es so, dass man in ihren Arbeiten Teil dieses Traumas wird, in die Rolle von Opfern und Tätern schlüpft und plötzlich sehr genau spürt, welche fatalen Mechanismen hier am Werk waren (und immer noch sind).

There is no border, there is no border, there is no border,

no border, no border, no border,

I wish.

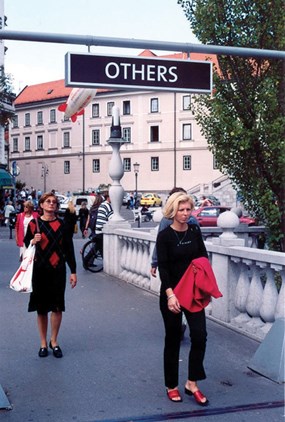

Anlässlich der MANIFESTA 3 im Sommer 2000 in Ljubljana, die unter dem treffenden Motto »Borderline-Syndrom« steht, wählt Kameric die pittoresken drei Brücken von Josef Plecnik, welche den Presernov trg mit dem Altstadtzentrum zu einem gemeinsamen Platz verbinden, für eine Intervention. Jeweils in der Mitte der Brücken montiert sie kopfüber Schilder, wie man sie auf Flughäfen und an Grenzstationen zur Trennung von EU-Bürgern und »Anderen« kennt. Nur dass hier jedes Schild auf einer Seite die Aufschrift »EU-citizens«, auf der anderen »OTHERS« trägt, sodass man eine Brücke als »EUBürger« betreten, sie aber als »Anderer« wieder verlassen muss. »Als Bürgerin von Bosnien-Herzegowina kann ich frei (ohne Visum) nur wenige Länder der Erde betreten«, erklärt sie damals. »Wenn ich nach Slowenien einreisen möchte, brauche ich ein Visum, das ich nur bekomme, wenn ich auf Geschäftsreise bin oder ein Freund mich zu einem Besuch einlädt. An der slowenischen Grenze betrete ich Slowenien durch den Eingang mit dem Schild ›OTHERS‹. Wenn Slowenen in andere europäische Länder reisen, gebrauchen sie an den Grenzübergängen ebenfalls die Eingänge mit ›OTHERS‹. Wer sind diese ›OTHERS‹? Was tue ich auf der Europäischen Biennale für zeitgenössische Kunst (IN Ljubljana??) als eine ›OTHER‹?«

Heute weiß man, dass einer der wesentlichen Auslöser für den Bosnienkrieg in dem fatalen, vom Westen unterstützten Plan bestand, Bosnien- Herzegowina in nach Ethnien getrennte Kantone aufzuteilen. Das nationalistische Virus, das während der jugoslawischen Wirtschaftskrise der 80er Jahre und der vom IWF geforderten restriktiven Budgetpolitik prächtig gediehen war, konnte so den letzten staatsbürgerlichen Zusammenhalt zerstören. Ethnische Minderheiten wurden aus den jeweiligen Kantonen, deren Grenzen noch dazu umstritten waren, hinausgedrängt. Jeder konnte eines Morgens erwachen und feststellen, dass er über Nacht ein »OTHER« geworden war.

Wer das Pech hat, zur falschen Zeit am falschen Ort geboren worden zu sein, darf sich als »Wirtschaftsflüchtling« einer Schlepperbande anvertrauen oder sich bei einer westlichen Botschaft um ein Visum bemühen. Die Flucht in den (vermeintlichen) Wohlstand wird zum Lotteriespiel, abhängig von Schmiergeld, Ausländerquoten und natürlich Glück. Kamerics Aktion »Fortune Teller II« (»Wahrsager«) entblößt das Menschenverachtende dieser Situation auf nahezu obszöne Weise: 2001 montiert sie vor der österreichischen Botschaft in Sarajevo ein Transparent mit einer von einem chinesischen Glückskeks stammenden Aufschrift, welche die Rhetorik neoliberaler Motivationsseminare mit jener populärer Astrologieratgeber verknüpft und den Zynismus der Mächtigen sich im Eskapismus der Ohnmächtigen spiegeln lässt: »Du wirst niemals der Letzte in der Reihe, sondern immer hervorragend sein! Glückszahlen 9, 21, 30, 31, 32, 33.« Davor wartet, betreten schweigend, die Schlange der EmigrantInnen.

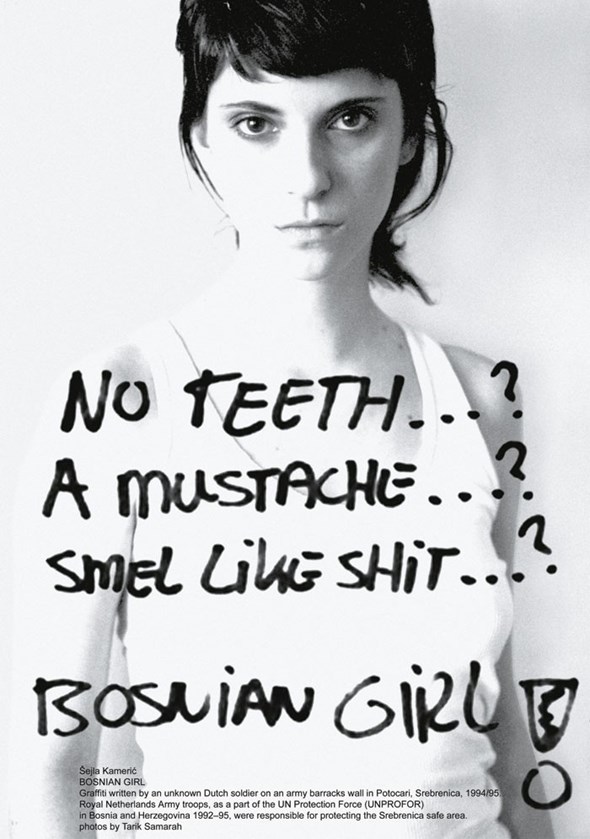

Kamerics öffentlichen Aktionen gelingt es, durch bloße Kontextverschiebungen die Absurdität des herrschenden politischen Diskurses und seiner Fixierung auf die Fetische Nation und Grenze zu entlarven. Grenzziehungen sind die Folge eines Inklusions- und Exklusionsverfahrens, mit dem sich Gruppen definieren und zwischen »uns« und »denen« unterscheiden. Solche Grenzziehungen folgen oft dem Muster der Körperausscheidungen: Was ursprünglich Eigenes war, wird nun zum Ausgeschiedenen, zum Kot. Um 1994/95 kritzelt ein holländischer UNPROFOR-Soldat einen rassistischen Witz an die Wand seiner Armeebaracke in Potocari (er gehört zu jener Einheit, die durch das nicht verhinderte Massaker von Srebrenica traurige Berühmtheit erlangen sollte): »Keine Zähne …? Ein Schnauzer …? Riech wie Scheiße …? – Bosnisches Mädchen!« In einer spektakulären Plakat-, Postkarten- und Inseratenkampagne lässt sich Kameric selber als makellos schönes Covergirl abbilden, das hässliche Graffito von Potocari auf ihren Oberkörper projiziert, um die westliche Überheblichkeit gegenüber ihren Landsleuten (und das daraus resultierende halbherzige Engagement zu deren Schutz) anzuprangern. Kameric setzt dabei bewusst jene Stilmittel ein, die traditionell zur Ikonisierung des Weiblichen dienen (große dunkle Augen mit traumverlorenem Blick, ätherische Auflösung des Körpers), um als Projektionsfläche männlichen Begehrens dienen zu können, und verschränkt sie mit der rassistischmisogynen Projektion des Soldatenwitzes.

In ähnlicher Stilisierung hat sie sich selbst im Video »Untitled/ daydreaming« (2004) in eine makellose White Box gesetzt, in die Mitte eines weißen Bettes, dessen weichgezeichnete Ränder in den strahlenden Raum übergehen. Sie trägt ein tiefrotes, schulterfreies Abendkleid und sitzt, rutscht und liegt in verschiedenen Posen auf dem Bett herum wie eine Prinzessin auf der Erbse. Zu diesem Setting, das aus einem Werbeclip für ein Luxusprodukt stammen könnte, erklingt angenehme Klaviermusik. Am unteren Bildrand sind Sätze eingeblendet, die aus der Rede eines westlichen Politikers stammen könnten:

We have a great mission ahead of us!

We must help those in need.

For too long, they have lived in the midst of hopelessness and fear.

We must offer them a place in our world.

Help them become a part of our value system.

Call on them to build their society according to our model, on the foundations of tolerance and peace! For the sake of all humanity, things must change.

If they support our goal, we will actively support their efforts.

The developed world will increase humanitarian assistance to relieve their suffering.

Without us, they are helpless.

We must not turn away and allow them to live in the darkness of poverty.

If they energetically take the path of reform, the rewards can come quickly.

The time has come for all parties of this conflict to choose peace, hope and life.

In this great conflict they must decide.

If they are not with us they are against us.

So wie dieser in Wohlwollen gehüllte Kolonialismus, den man heute gegenüber »Opfern«, »Notleidenden«, »Entwicklungsländern« etc. gerne einnimmt, nicht sofort als solcher erkennbar wird, schwankt die Einstellung des Betrachters zum Gezeigten. Zunächst werden Text und Bild positiv aufgenommen, vermeint man die Darstellerin im Einklang mit sich und ihrer Umgebung, bis sich in der White Box allmählich Unbehagen breit macht und der repressive Unterton des Textes immer deutlicher wird. Offenbar kann sich die Tagträumerin mit dem »they« des Politikerjargons nicht identifizieren und gerät das schöne Ambiente immer mehr zur Zelle, in die sie sich zwar flüchten, aber vor Fremdbestimmung nicht wirklich schützen kann. Wie schon in »Bosnian Girl« konterkariert Kameric gängige Opferklischees (arm, verzweifelt, unterwürfig Hilfe suchend etc.), da diese nur dazu dienen, einen permanenten Entmündigungszustand herzustellen, damit die »Helfer« ihre Machtposition ausbauen können. Zugleich posiert Kameric aber auch nicht in der Heldenrolle der zornigen Widerständlerin (auch das ist nur ein Klischee, es kommt nur aus einer anderen politischen Ecke). Vielmehr beharrt sie darauf, eine Träumerin sein zu dürfen, die vor der Realität auch gerne mal die Augen verschließt, die verletzlich ist, die trauert, die Heimweh hat nach einem Sarajevo, das mehr ist als das Synonym der »Breaking News« für einen mörderischen Krieg gegen Zivilisten.

ANSELM WAGNER ist Redakteur von Spike und lebt in Salzburg.

SEJLA KAMERIC, 1976 in Sarajevo geboren. 1994–97 Mitarbeit in der Designergruppe TRIO. 1999 Studienabschluss in Grafikdesign an der Akademie der bildenden Künste in Sarajevo. 1997–2000 Art Director im creative team FABRIKA. Lebt und arbeitet in Sarajevo.

Vertreten von Galerie Krobath, Wien/Berlin; Galerie Tanja Wagner, Berlin

Intervention im öffentlichen Raum MANIFESTA 3, Ljubljana