»Ich arbeitete im Verborgenen«

STEPHANIE ROTHMAN wurde mit nur fünf subversiven Low-Budget-Produktionen zu einer Legende des amerikanischen Exploitationfilms der 1970er. Die Viennale widmete ihr heuer ein Tribute. Von JUDITH FISCHER

Während meiner obsessiven Beschäftigung mit Vampirfilmen war Stephanie Rothmans »The Velvet Vampire« (1970) lange nur ein Phantom von einem Film. Es kursierten einige Stills und Plot Summaries (»A Dune Buggy in the Desert«, »This Place Grows on You«) und dann sehe ich endlich den Film, die Vampirin Diane le Fanu, die in einem modernistischen Haus in der Wüste lebt und dorthin ein junges (Ehe)Paar lockt, das sie auf einer Vernissage in der Stoker Gallery kennengelernt hat. (Weder damals noch heute, sagt Stephanie Rothmann auf meine Frage hin, habe sie übrigens Filme von Leuten wie Jess Franco oder Jean Rollin gekannt.)

Rothman ist für ihre Exploitation-Filme aus den 1970ern bekannt geworden, Low-Budget-Produktionen, hinter deren oft »primitiven« Grundzutaten, »coded with comedy« (Rothman), sich ein radikaler, kritischer Subplot verbirgt, wie Robin Wood bemerkte, der sie 1979 zum Toronto Film Festival zur Horrorfilmreihe »The American Nightmare« einlud. Auch die Filmwissenschaftlerin Pam Cook war eine loyale Förderin ihrer Filme: Exploitation als Counter-Cinema. Stephanie Rothman wurde zu einer zwar marginalisierten, aber doch kritisch und empathisch rezipierten amerikanischen Regisseurin. Persönlich traf sie – auch bedingt durch die Umstrukturierung der Kinolandschaft Ende der 1970er Jahre – andere berufliche Entscheidungen, wurde staatliche Lobbyistin für kalifornische Universitäten und später Eigentümerin von Immobilien in Los Angeles. »Ich bin eine Kapitalistin geworden«, sagt Rothman im Gespräch.

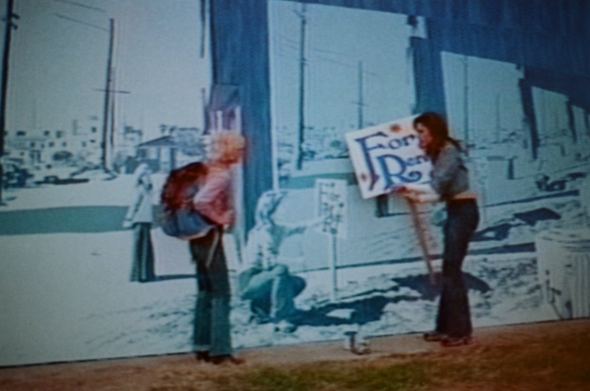

Rothman mixt in manchen ihrer Filme eine freundlich-harmlose Softcore-Welt voller Lebensfreude mit der notwendigen Sehnsucht, neue, geglückte utopische Gemeinschaften und Gruppenkonstellationen mit verbindlichen Regeln zu bilden – wie in »The Student Nurses« (1970): Reizende langhaarige Frauen mit Mittelscheitel leben gemeinsam in einer 4er-WG, haben wenig Erfahrung, sind aber lernwillig und ohne jegliche Neigung zur Introspektion, tragen zu kurze Röcke, BH-los sowieso, und hüpfen Blumen sammelnd durch die Wiese, haben ein Date mit einem Vegetarier und kurven auf Rennrädern durch Los Angeles, essen Zuckerwatte und haben Kunstdrucke an den Wänden, sehen dem Living Theatre zur Situation mexikanischer Migranten zu und engagieren sich für »public health« und das Recht auf Schwangerschaftsunterbrechung, malen ein männliches Aktmodell und: rennen, fahren, gehen, flitzen umher – nothing ever stands still … »Terminal Island« (1973) hingegen ist eine eher düstere Heterotopie (mit dabei ein vollbärtiger und noch unbekannter Tom Selleck) über eine Art protorevolutionären, gewaltsamen Machtwechsel auf einer Insel, auf die rechtskräftig verurteilte MörderInnen verbannt werden. In »The Working Girls« (1974) zeigt Stephanie Rothman neben der Notwendigkeit, dass Frauen sich auf job hunting begeben müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, auch Bilder von Frauen als Künstlerinnen. Und als würde sich Rothman in einer liebevollen und präzisen Art und Weise selber karikieren, ist die Malerin als Plakatmalerin kommerziell tätig. Als sie ihr Zimmer vermieten will, malt sie das »Room to let«-Sign und die reale Umgebung auf eine Wand des Gebäudes. Im Film sieht man die Malerin die Szene fertig malen, auf der bereits (Präkognition?) die zukünftige Mitbewohnerin zu sehen ist, die dann sagen wird: »I thought it is only a picture.« Für Rothman ist die bildende Kunst als Malerei und Skulptur wichtige Referenz, »weil es wie in der filmischen Arbeit um Komposition geht, um Lichtsetzung und Textur«.

Im Rückblick auf ihre eigenen Filme frage ich Stephanie Rothman, wie sie die Filme heute, aus ihrer lebenszeitlichen Distanz heraus sieht. Rothman: »Das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich an die Freude, die mir eine Szene vermittelte, genauso wie an die Qualen. Es überkommt mich eine Flut an Erinnerungen, und ich bin angenehm überrascht. Sie sind nicht so schrecklich, wie ich dachte. Ich sehe, dass sie eine Bedeutung und Relevanz haben, und ich sehe ihre Aktualität und ihre Zeitlosigkeit.«

JUDITH FISCHER Fischer ist Autorin und Künstlerin und lebt in Wien.