Von Candice Breitz

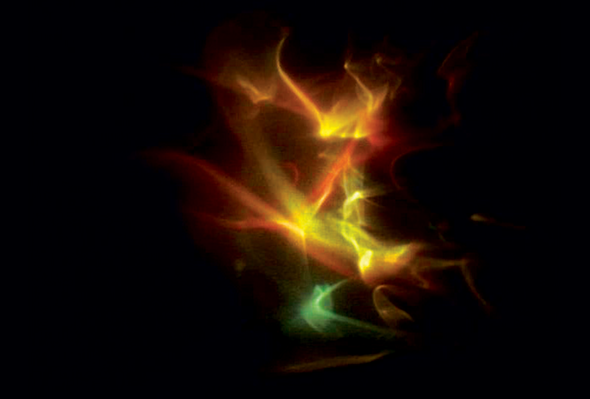

Kerry Tribe

Ich wurde sofort zum Fan, als ich 1998 das erste Mal auf Kerrys Arbeit stieß: „The Audition Tapes“ dokumentieren eine Reihe von Castings, in denen Schauspieler ein Skript wiedergeben, das Kerry aus Interviews mit ihrer eigenen Familie zusammengestellt hat. Ihre Erforschung der Flüchtigkeit von Erinnerungen, ihre evokative Untersuchung der verschwimmenden Grenzen zwischen gelebtem und inszeniertem Leben haben immer wieder fesselnde Resultate hervorgebracht. Kerry arbeitet derzeit an der Fertigstellung einer ambitionierten Trilogie, die das Verhältnis von Erinnerung und Kino anhand von Nordlicht-Visionen und UFO-Berichten erforscht. Die ganze Trilogie wird erstmals im September 2006 im Künstlerhaus Bethanien in Berlin zu sehen sein. *1973 in Cambridge geboren, lebt in Los Angeles und Berlin

Robin Rhode

In seinen animierten Untersuchungen des urbanen Raums bewegt sich Robin zwischen Zeichnung und Kino. Fotografien und Filme, die zunächst bezaubernd naiv erscheinen, sind tatsächlich mit subtilem, jedoch scharfem Sozialkommentar und raffinierten Anspielungen auf die Kunstgeschichte durchsetzt. Seine verschlagenen Besetzungen von realem und repräsentiertem Raum verdanken der Straßenkultur und dem Graffiti genauso viel wie Muybridge und Duchamp. In „Stone Flag“ (2004) bemüht sich Robin in stoischer Absurdität, eine Flagge aus Ziegelsteinbrocken hochzuhalten. Seine humorvollen Skizzen, die Momente urbanen Widerstands darstellen, sind trotz ihrer gezeichneten Flüchtigkeit nicht weniger dringlich. *1976 in Cape Town geboren, lebt in Berlin

Dictator, 2006

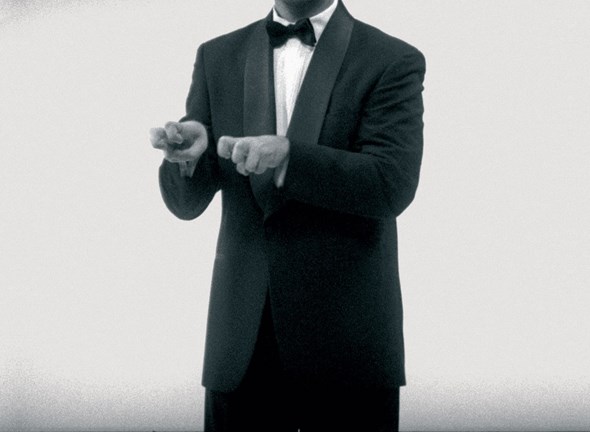

Jordan Wolfson

Meine erste Unterhaltung mit Jordan fand statt, als wir in einer Videothek in Berlin-Mitte ineinander rannten: Wir waren beide auf der Jagd nach dem richtigen Footage für neue Arbeiten. Jordans Werk frisst sich durch die Mediengeschichte und konfrontiert uns – in Form konzeptionell eleganter Kurzfilme, von denen man nie genug bekommt – mit unseren eigenen Seh-Erinnerungen. Einer von Jordans Kurzfilmen, in dem ein Mann im Smoking in rasender Manier die letzte Rede aus Charlie Chaplins „The Great Dictator“ in Zeichensprache wiedergibt, war ein deutliches Highlight der diesjährigen Whitney Biennale. *1980 in NYC geboren, lebt in New York und Berlin

Marcelline Delbecq

Obwohl Fotografien oder Filme oft als Ausgangspunkt für Marcellines Arbeiten dienen, sind die Bilder zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung meist verschwunden. Sie werden durch eine Poesie ersetzt, die auf dem Visuellen basiert, letztendlich jedoch erstaunlich unabhängig davon ist. Ihre Neon-Skulptur „Silence Plateau“ (2005) hat Stummheit zum Thema, im Gedenken an die Momente der Stille, die im Filmstudio entstehen, wenn zwischen den Szenen der Raumton aufgenommen wird. Sie fordert dazu auf, uns ein Kino ohne Ton und Bild vorzustellen. Ihre Einladung, uns in den Akt der Interpretation einzubringen, bietet eine erfrischende Alternative zum Hollywood-Futter. *1977 in Paris geboren, lebt in Paris

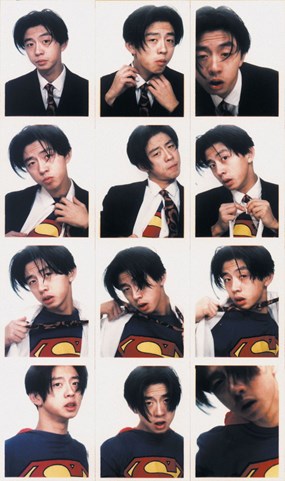

Jun Yang

Jun Yangs Arbeit eröffnet einen vielschichtigen Kommentar zur Zerbrechlichkeit von Nationalismus und Identität, der es schafft, politisch zu sein, ohne pedantisch zu werden. Persönliche Beobachtungen und subjektive Erfahrungen werden vor den Hintergrund des globalen Kapitalismus gestellt. Sein „X-Guide“ (2004) bietet Ausländern ein Set von absurden, aber genauen Richtlinien zur Beschleunigung ihrer Integration („Besorge dir einen ordentlichen Haarschnitt. Nicht zu funky“, „Spucke nicht auf den Boden“). In einer anderen Arbeit verwandelt sich Jun, nicht ganz überzeugend, von einem „Salaryman“ zu Superman. Jun eliminiert alle Grenzen zwischen Dokumentarfilm und persönlicher Erzählung. Eine Arbeit über die Unverbindlichkeit von Geschichte. *1975 in Qingtian geboren, lebt in Wien und Yokohama

CANDICE BREITZ wurde 1972 in Johannesburg geboren und lebt in Berlin. Sie verbrachte ihre ersten zwanzig Lebensjahre in Südafrika, dann zehn Jahre in den USA, bevor sie 2002 für ein Jahrzehnt „Europa“ nach Berlin zog. Sie will nach Tokio gehen, wenn sie vierzig ist. Sie kann immer noch nicht ganz glauben, dass es ihr gelungen ist, „cutting-and-pasting“ zu ihrem Beruf zu machen. Sie denkt, dass gute Kunst dazu einlädt, Dinge, die man bereits zu verstehen glaubte, neu zu beurteilen. Sie besteht darauf, dass der Alltag das beste Theater ist. Sie ist davon überzeugt, dass Käsekrainer die Speise der Götter sind. Sie hat keine Website. Ihre Videoinstallationen waren 2005 auf der Venedig Biennale, im Palais de Tokyo (Paris) and im Castello di Rivoli (Turin) zu sehen.